一、动作同步:从0.5秒误差到毫秒级契合 两人初次合练时,全红婵的爆发力与王伟莹的稳定性存在0.5秒的节奏差。为解决这一难题,她们每天加练4小时,用弹力带绑住双腿同步起跳,对着AI动作捕捉系统逐帧校准手臂角度、翻腾时机甚至呼吸频率。王伟莹透露,她们会在训练后用「同步日记」记录细节:全红婵起跳时膝盖弯曲角度、自己压水花前手腕微抬的幅度,3000多次重复练习后,全红婵抿嘴的小动作、王伟莹抬肩的微表情都成了彼此调整的「无声指令」。 二、心理默契:从紧张安抚到语言翻译 全红婵性格内向,比赛前容易攥紧拳头深呼吸。王伟莹发现后,候场时会悄悄捏她的手心,用口型说「跟我来」。针对全红婵记不住复杂战术术语的特点,王伟莹将「加快起跳速度」转化为「像吃辣条那样使劲」,把「压水花要轻」比喻成「摸金牌的触感」。决赛第三跳前,全红婵因节奏微调略显慌张,王伟莹直接拉着她重新站上跳台:「你跟着我,我带你跳」——这一跳同步分拿到满分。 三、技术互补:冲劲与稳劲的化学反应 全红婵的爆发力让她起跳速度比王伟莹快0.2秒,但体重增加2公斤后需调整重心平衡;王伟莹节奏感强,擅长细节控制,但空中转速稍慢。训练中,王伟莹主动适应全红婵的「快-慢-快」助跑节奏,全红婵则通过增加核心力量训练抵消体重影响。决赛中,全红婵起跳慢0.1秒,王伟莹在空中自动放慢转速,硬是将同步分拉回9.0以上。教练组评价:「她们把个人特点转化为团队优势,全红婵的冲劲撕开对手防线,王伟莹的稳劲守住胜利果实。」 四、场外纽带:从训练搭档到「水花姐妹」 除了训练,两人在场外也建立了深厚信任。王伟莹透露,全红婵休息时会教她玩手游,分享家乡的烤生蚝;她则带全红婵逛大学城,尝试网红奶茶。康复期间,全红婵因体重增加被质疑,王伟莹默默陪她加练体能,用手机记录她每天的进步:「今天深蹲多做了5个,明天入水角度又优化了0.3度」。这种双向支持让她们在赛场上形成「不用说话就能读懂彼此」的默契——正如王伟莹所说:「双人跳不是1+1=2,是我们俩变成了一个人。」 这段「三周奇迹」背后,是每天200次以上的动作打磨、AI系统的毫秒级校准,以及相互包容的团队精神。正如全红婵在社交媒体写下的「我真棒」,这份默契不仅是技术的胜利,更是年轻运动员用热爱与坚持书写的成长故事。

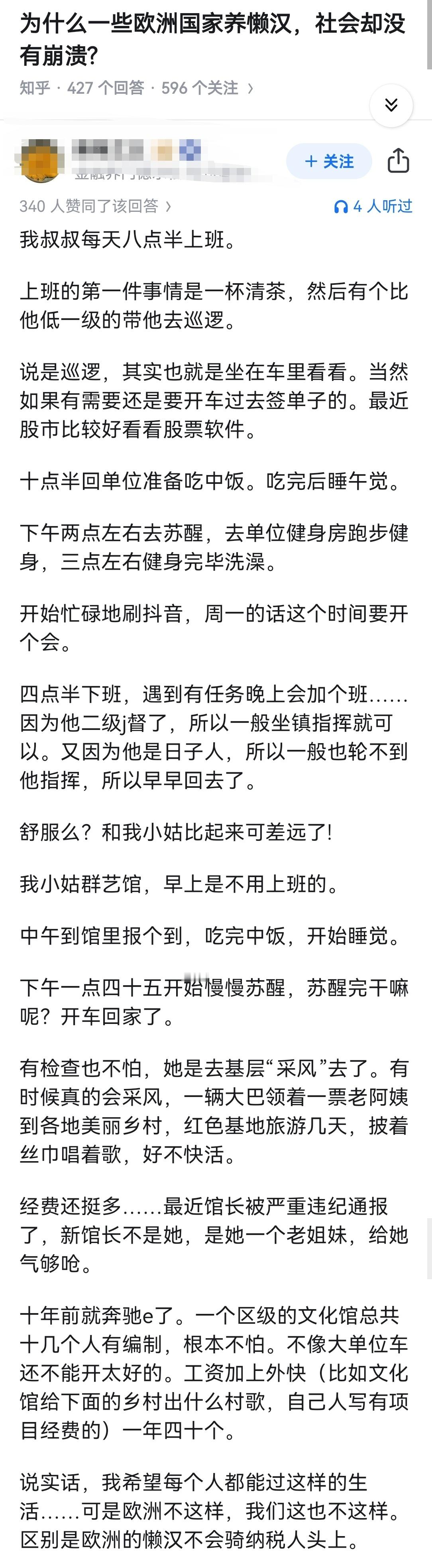

为什么一些欧洲国家养懒汉,社会却没有崩溃?

【2评论】【1点赞】