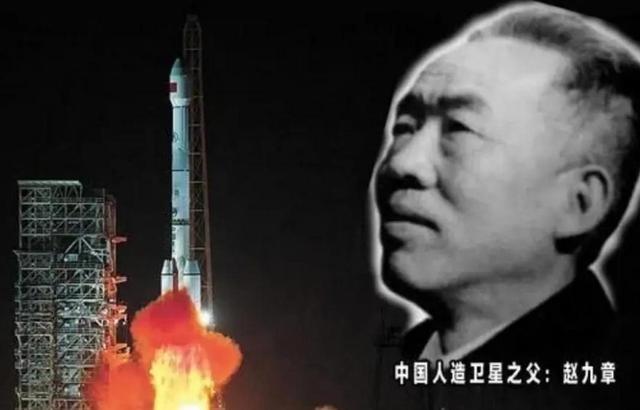

1968年,“两弹一星”勋章获得者赵九章,在宿舍中吞下几十粒安眠药,静静的躺在床上离去了,在中国卫星的功臣名单中,他排在第一位,比钱学森排名更高! 很多人对这个名字感到陌生,可正是这位被遗忘的巨匠,亲手铺就了中国太空事业的第一块基石。他留德归来时,行囊里装的不是名利,而是让国家摆脱被动的决心。 赵九章的归国,并非一时冲动,而是源于对国家命运的深刻考量。1935年,他远赴德国柏林大学攻读气象学,彼时的中国正处于内忧外患的绝境,日军铁蹄步步紧逼,国内科技水平落后到连基础的气象观测设备都难以配齐。在德期间,他不仅以优异成绩拿下博士学位,更敏锐察觉到气象学与国防安全的深层关联,因目睹西方列强凭借科技优势欺压弱国的现实,他暗下决心要以所学为祖国筑牢科技防线。1938年,抗战烽火正烈,他拒绝了德国科研机构的高薪挽留,历经数月辗转,穿越战乱区域回到祖国,彼时他随身携带的除了科研资料,还有一套精心整理的气象观测仪器设计图纸——这是他为祖国准备的第一份“礼物”。 回国后的赵九章,首先投身于气象学基础建设,因当时中国缺乏系统的气象观测网络,他牵头在全国各地建立起40多个气象站,初步搭建起覆盖国内主要区域的气象监测体系。但他并未止步于此,随着国际上火箭技术与空间科学的兴起,他敏锐预判到太空领域将成为未来大国竞争的核心战场,虽当时国内连火箭燃料都无法自主生产,却在1957年率先向中央提交《建立中国卫星事业的意见书》,成为国内首个正式提出研制人造卫星的科学家。这份意见书里,他不仅详细规划了卫星研制的技术路径,还精准测算出中国首颗卫星的轨道参数,为后续“东方红一号”的成功奠定了理论基础。 在卫星研制的筹备阶段,赵九章承担起“奠基人”的角色,不仅亲自选拔培养科研人才,更主导解决了一系列关键技术难题。他牵头组建了中国第一个空间物理研究机构,从全国各地抽调科研人员进行集中攻关,因当时国外对中国实施技术封锁,他带领团队从零开始,靠手工计算验证卫星轨道公式,用简易设备模拟太空环境。据档案记载,为了获取卫星姿态控制的关键数据,他曾连续一个月住在实验室,每天只休息3个小时,最终成功推导出适合中国国情的卫星姿态稳定方案,这一方案后来直接应用于“东方红一号”的研制中。 除了在卫星领域的开拓,赵九章还在“两弹”研制中发挥了关键作用。他主导的气象学研究,为核武器试验的气象保障提供了精准数据支持,确保了多次核试验能在适宜的气象条件下进行;他提出的大气物理探测技术,更成为导弹弹头再入大气层时的重要技术参考。虽他的研究横跨气象、空间物理、火箭技术等多个领域,但始终围绕一个核心目标——让中国在关键科技领域摆脱对外国的依赖,从根本上提升国家的国防实力与国际话语权。 从留德博士到中国卫星事业的开创者,赵九章的一生始终与国家命运紧密相连。他从未追求过个人名利,即便在科研领域取得多项突破性成果,也始终保持低调,甚至主动将更多荣誉让给年轻科研人员。据他的学生回忆,赵九章常说“科研是为了国家,不是为了署名”,他留下的数百篇科研论文,多数都聚焦于国家急需的实用技术,极少涉及纯理论研究。这种以国家需求为导向的科研态度,成为他留给中国航天界最宝贵的精神财富。 如今,当“天宫”空间站遨游太空,当“嫦娥”“祝融”奔赴深空,我们不应忘记,这一切的起点,是赵九章等老一辈科学家在艰难岁月里的坚守与开拓。他虽未能亲眼见证中国首颗卫星升空,但其铺就的技术基石、培养的科研人才,早已成为中国航天事业持续发展的核心力量。从他的经历可看出,真正的科学家从来不是追名逐利的过客,而是以生命为笔,在祖国大地上书写科技强国篇章的先行者。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。