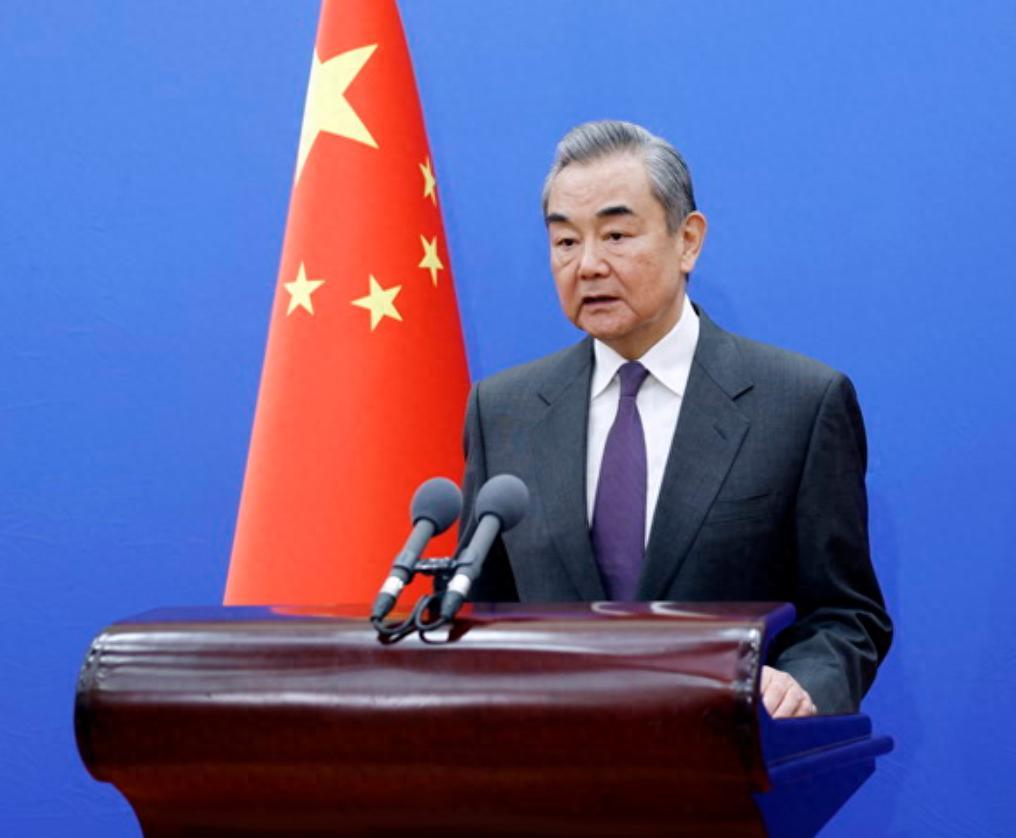

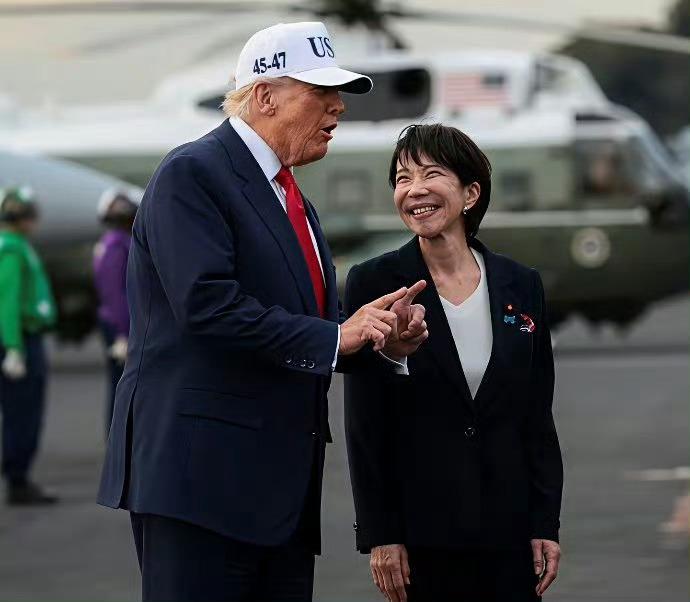

中方对高市早苗态度有变?日媒大喜过望追问:中日能否见上一面? 先把现场还原出来,王毅同日本新外相茂木敏充通话,一句“中方注意到日本新内阁释放的一些积极信号”,日媒马上把这句话翻进另一个框里,说是中方对高市早苗态度转变,有人又把问题抛出来,两国领导人是不是可以见一面了。 镜头推得很快,节奏也快,画面好看,细节却没补齐,高市这段时间没有收到中方贺电,直接互动没有,茂木的通话更像传递信息,媒体按下快门就给出结论,热度上来了,事实还在原地。 信号是信号,旧账还在账本上,高市早苗在政调会长的阶段,台湾议题上话不少,“台海有事就是日本有事”这句被反复引用,对华的经济安全对策她在推进,提高军费她在推动,美军部署她在配合,窗口里的风声确实不一样,类似邻里关系,玻璃有过碰撞,新年卡片递上去,饭局的邀请也递上去,程序却没走完,外交不是朋友圈点赞,过去的事都在档案里,开新局要先处理前面的清单。 “注意到信号”这句是克制的表达,既不把门关死,也没有把门大开,后面的两句才是框线,“希望日方恪守中日四个政治文件原则”,“推动中日关系沿着正确方向改善发展”,这两句把路标立好,路怎么走看行动,涉台议题要清晰,钓鱼岛看态度,军费扩张看尺度,对华封锁看立场,这些话题如果不触碰红线,路径就能走稳。 日本这段时间想把节奏加快,外在的伙伴刚握手,账面的成本开始显现,高市刚上台,对美投资的数字写成了5500亿美元,军费拉到GDP的2%,时间提前了,两边要对接,横须贺基地的掌声在镜头里,国内媒体把条款拿出来讨论。 不平衡的说法在报道里出现,制造业和资本界的顾虑也在议题里,区域上另一块画面,中国和东盟谈RCEP升级,日本不在名单上,中韩在恢复合作机制,日韩在历史议题上还没合拍,新加坡和越南把经贸放在前面,不选边的表述更常见,日本向美国靠得更紧,机动的空间变窄,周边的观察更谨慎。 这个时候需要一个对中的缓和姿态,茂木敏充的话就是试水,把温度探一探,节奏能不能拉下来,中方还是把标准摆出来,程序还是按部就班。 见面的话题被抛出来,外交部发言人郭嘉昆说“目前没有可提供的信息”,这句话的意思很直白,日程表上没排,正常的流程是,先有贺电,部长层面先走一轮,再看高层安排可能性,高市上任后连第一步都没走,会议安排自然不会突然出现,节奏要稳住,环节要补上。 中国对改善中日关系的态度是清晰的,互相尊重,互利共赢,沟通不拒绝,合作不排斥,前提是责任和克制在位,现实的顺序也摆在那里,高市一开始把对美关系放在最前,台海议题又被提及,军费数字又往上走,这几步走完再说缓和,顺序就变得不协调,表述和行动要对得上,话和事要合拍。 要怎么做,答案已经给出,恪守中日四个政治文件,不碰红线,不搞脱钩,不把关系推向阵营化,把这些变成看得见的动作,“注意到”才有机会走向更高的信任层级,过程需要时间,台阶要一层一层上。 总结一下,现在这不叫通行证,更多像一个观察期,换人换话术解决不了结构上的问题,外交是一套长期机制,台词有用,程序更重要,高市如果要在中日关系上站稳,要把历史账和现实项一并处理,媒体追问能不能见一面,答案不会因为追问次数改变,条件到位,节奏才会推进,时机合适,安排才会出现。