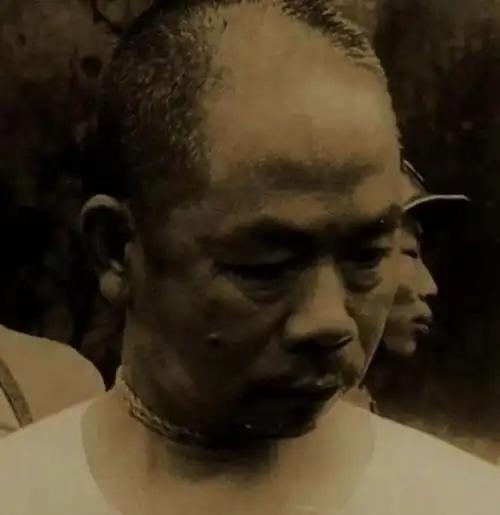

吴石遇害后,蒋介石大开杀戒,连黄埔嫡系都不肯放过:求情无耻。 1951年除夕夜在台北,夜气很冷,街口风细细刮过屋檐,忽然一阵短促的枪声,院墙里三个人倒下,地上没有多余的脚步声,看门的士兵收起枪机,灯光压低到只剩一个框,名字在名单上写得清清楚楚,李玉堂,陈伯兰,陈石清,罪名四个字写成一排,通共叛国,外面没人看到审判,家属也没等到一句交代,遗物样式简陋,连遗言都来不及整理成一句整话。 前些日子吴石落网,风声已紧,档案室夜里有人出没,电话线被人递来递去,台面上说的是程序,背后聊的是名单,等到李玉堂被带走,圈子里人说话不敢抬头看人,黄埔出身的也开始互相避眼,一起吃饭的人改成单点,不再拼桌。 说到李玉堂,黄埔一期,校门口站过队,训练场泥地摔得满身都是土,和李延年、李仙洲并称山东三李,抗战年头指挥第8军在正面硬扛过日军,部队被喊作泰山军,整营整营从山谷里穿出来,打完仗,老长官拍着图板看地图,觉得这人还行,这种干活的心里有数。 战后一路提,集团军总司令的牌子挂上墙,胸前别过青天白日勋章,兖州那一仗丢了阵地,被发了永不叙用的条子,风头过了又被招回去,海南防卫副总司令,指挥权接回手里,电台换新频,补给线也加粗,能把这样的人重新放上台面,主力让他握在手里,信任这个词在那时很重。 可他心里的路变了,前线出发的车上不再说打几天回头休整,转成问这仗打到哪里算个头,抗战那会儿说的是江河山川都压在肩上,走到四九年,街巷里都是本乡本土的口音,战场对面站着的还是自己熟悉的皮靴和水壶,他不愿再拉着弟兄们去拼命,在帐篷里坐着的时候,看着地图沉默的时间越来越长。 这一点被人看见,切口从家里找到,陈石清是内弟,出入最自然,话说到心里不扎手,陈伯兰是妻子,往来信件用的是买菜的口袋,签名换成家里常用的小名,副官李刚跟在身边,化名魏天民,文件替你收,门口替你挡,组织给的托付很明确,海南要有个动静,渡海要有个支点,这条线绷得很紧。 安排看着严密,人手也不多,能遮的都遮住,海南若能提前举动,解放军往海上伸手的节奏就能更顺,兵站、船只、码头灯光的变换都会提前,李玉堂作为军中台柱,如果在那一刻翻面,意义不只是一支部队,更是一整片海口的门闩被人从里面拔下。 破口却出在旧识上,李刚在大陆带队的时候,曾经策反过一个连,连长当时摇摆了几次,战后又回了国军序列,被编进32军,档案夹里夹着几张旧纸,在台湾的营区里抬眼一看,觉得这副官眼熟,私下里托人对比了一下旧照,越看越像,晚上又去问了两句过往,线索就对上了。 那位连长把情况送到了保密局,李刚被带走,手里东西都没来得及销,主线被扯掉,外围的触点立刻亮红灯,电话里改口的速度跟不上抓人车的速度,李玉堂、陈石清、陈伯兰陆续落网,文件柜抽屉里还留着没来得及换掉的纸,钥匙挂在墙上没摘。 整个筹备到崩掉,时间不过一个季度,营区里的人只记得换过一次门岗,食堂的饭菜咸淡变了一点,别的痕迹都被扫掉在白天,夜里回想起来,也就是谁谁谁那几天不在队列里。 案子到了台面,主审的人是钱大钧,当年在黄埔教过书,点过名叫过到,前后情分清得很,呈报上写着重判不死,给个下台阶,留条路,跟着走的人还能心里安稳一点,文件送上去,批改处回了一个字,“耻”,这个字重得很,意思像是在说,谁替他说话,谁脸上挂不住。 这一笔下来,手里的尺度也就定了,队伍里传递的信息很简单,别提情面,别谈交情,表格上只有是否可靠这一栏,吴石那边交来的口供让审讯室灯一直亮着,李玉堂这条线露头,名单又加了一页,圈子里的人开始换住处,会议室的门缝贴了两层胶条。 这个案子留给后来人的提醒更直白,旧身份不清,下一步就会出问题,战场策反过的人有过暴露记录,按纪律应当尽快转移,尽量不再回到相同系统,不该承担贴身岗位,复用导致面对面的识别,这种撞车一旦发生,所有伪装都会失效。 如果这条线走通,海南那一块可能提前变天,海上筹备的时间会更充裕,岛上的兵力配置会重新排列,登陆窗口的测算能有更充分的选择,李玉堂的名字也许会被写到另一页,成为起义将领的序列,站在开国典礼的阅兵场边缘,历史不会回头看哪一步没走,只会把走成的路径定在那里。 回到那一夜,枪声落下,院墙外的风继续吹,1951年这张日历翻过去,台湾的白色恐怖在那一年走到最紧的阶段,表面是对敌对阵,底层是对信任的收紧,军政系统里的人开始更在意自保,文件的落款变得更谨慎,老友之间的寒暄缩短成一句话。 李玉堂本有另一条路,起义成功就能回到大陆,在部队里继续带兵,海南的局面也许会因此提前稳定,实际展开成了另一种结果,动作还没来得及实施,线就断了,组织里为这条线付出的人名现在只剩下备忘录里的几行字,留下的教训被一遍遍讲给后来人听。