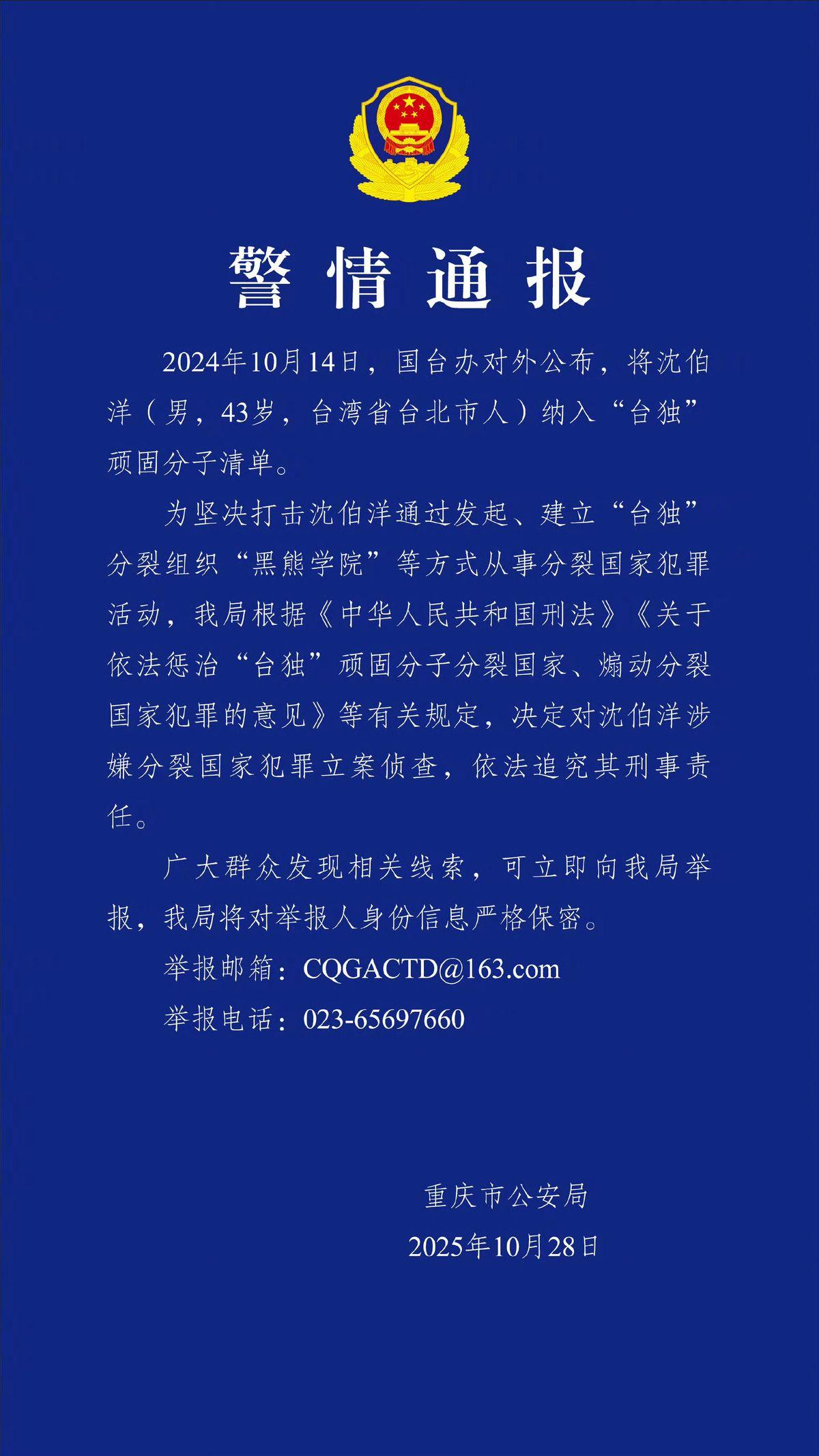

沈伯洋大概真的没料到,自己会成为第一个被正式“点名”追责的人。当大陆方面宣布对他启动刑事侦查程序时,这个被列入“台独”顽固分子清单的学者,才恍然意识到——原来那张清单,不是列着玩的。 他可能一直在想,名单上明明还有苏贞昌、游锡堃等政治人物,怎么就偏偏是他“抢到头香”?但仔细一想,也许不是偶然。 沈伯洋不仅言论激进,更以创办“黑熊学院”等方式,将“台独”意识具象化为可操作的内容,这类行为在大陆法律视角下,可能更符合“煽动分裂国家罪”的构成要件。 换句话说,他不仅说了,还做了,而这恰恰撞上了法律条文的枪口。 大陆这次出手,不是突如其来的一时意气。从立法层面看,最高法、最高检等部门早已联合出台相关意见,明确了对“台独”分裂行为的司法认定标准和追责程序。 这意味着,大陆对“台独”势力的打击,正从政治警告阶段,迈入司法落地阶段,而沈伯洋,就成了这一转变中的第一个典型案例。 有意思的是,这次立案是由重庆市公安局具体执行。 不少人会问:为什么是重庆?这其实反映出大陆司法管辖的灵活性,只要犯罪行为的结果地或被发现地在大陆范围内,当地公安机关就有权介入。 这也侧面说明,大陆对“台独”分子的法律制约,并不受地域限制。 更让沈伯洋们坐立不安的,是后续可能启动的“缺席审判”机制。 即便涉案人员未到案,只要证据链条完整无缺、犯罪事实清晰确凿,法院依旧能够依法开展审理工作,并作出公正的判决。 一旦定罪,沈伯洋面临的将不仅是言论谴责或经济制裁,而是实实在在的刑事责任。 而他一旦进入与中国有司法协作的国家或地区,就有可能被缉拿。 这等于变相限制了他的活动空间,所谓的“国际舞台”,反而成了潜在的风险场。 民进党当局嘴上说着“不承认大陆司法管辖权”,但现实是,这种表态并不能为沈伯洋提供任何有效保护。 而从沈伯洋家族企业此前因被大陆制裁而收益腰斩的情况看,经济与法律的双重压力,正在形成复合型的震慑效应。 这件事也向名单上其他11人释放出明确信号:大陆对“台独”顽固分子的追责不是空话,而是有法可依、有程序可循的持续性行动。 谁继续触碰红线,谁就可能成为下一个被法律锁定的目标。 从某种程度上说,沈伯洋被立案,是一场具有分水岭意义的司法实践。 它标志着反“独”斗争不再局限于舆论场或经济域,而是进一步延伸至司法领域,展现出更为系统、持久的遏制力。 而对岛内某些仍存侥幸心理的势力而言,这也是一个清醒的提示:法律的网正在收紧,误判形势的代价,可能比想象中更大。 大家对此怎么看?欢迎评论区留下您的观点!