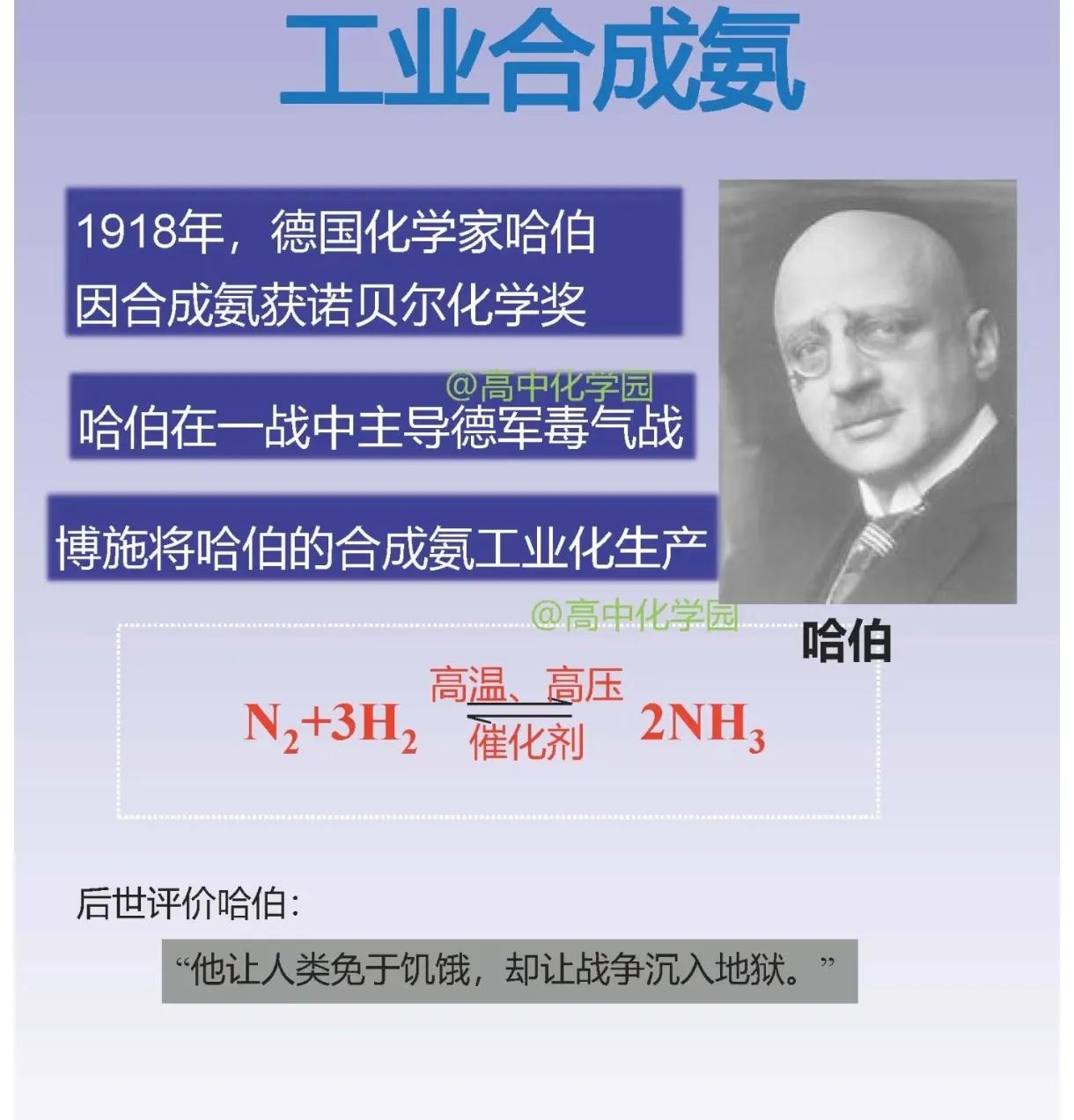

一战德国:被合成氨误导的战争豪赌 1914年,德国敢贸然打响一战,合成氨技术是其核心底气。此前,德国化学家哈伯与工程师博施攻克难关,于1913年在奥堡建成全球首座日产30吨合成氨的工厂。 这项技术既能制造氮肥,又能转化为硝酸生产炸药,让德国摆脱了对智利硝石的依赖,而硝石正是当时化肥与炸药的关键原料。 威廉二世认为资源短板已补齐,自信喊出“圣诞节前结束战争”的口号,果断宣战。 但德国严重低估了战争对资源的消耗。合成氨工厂刚投产一年,工艺尚未完全成熟,产能本就有限。1915年起,军工需求暴增,炮弹、炸药生产挤占了90%以上的合成氨配额,化肥生产几乎停滞。 雪上加霜的是,英国凭借海权优势封锁北海,德国所有海外进口渠道被切断,战前储备迅速耗尽。 1916年,粮食危机全面爆发。没有化肥支撑,德国农田产量直接腰斩,粮食自给率从战前的80%暴跌至不足50%。农民只能用猪粪替代化肥,可很快饲料短缺导致猪存栏量锐减,连猪粪都成了稀缺品。 1916至1917年的“芜菁之冬”成为噩梦,老百姓只能靠芜菁果腹,面包里掺着木屑,柏林市民每周口粮热量不足1200卡路里,数十万德国人死于营养不良,被迫实施严格配给,每人每天口粮不足500克。 更尴尬的是“屋漏偏逢连夜雨”。1918年4月,瑞典开始对德实施铁矿石禁运,而铁矿石是炼钢的核心原料。为维持“春季攻势” 德国开始疯狂搜刮民间铁制品,铁农具、铁锅、教堂铜钟甚至家具上的铁件都被拆走熔铸炮弹。 即便如此,前线士兵仍缺粮少弹,不少人在战壕里,因饥饿失去战斗力,鲁登道夫寄予厚望的“风暴突击队”攻势,仅持续三个月,便因补给断绝而失败。 1918年11月,基尔港水兵因不愿执行自杀式冲锋命令,高喊“要面包不要炮弹”起义。浪潮迅速席卷德国,霍亨索伦王朝垮台,德国被迫签署停战投降协定。 回看这场战争,德国实在太大意了。它把刚落地的合成氨技术,当成了必胜筹码,却又没评估产能,是否匹配战争消耗。 以为单一一项新技术,就能抵消经济体系的短板。 当合成氨产能跟不上、外部封锁切断补给时,粮食与原料危机,便成了压垮帝国的最后一根稻草。