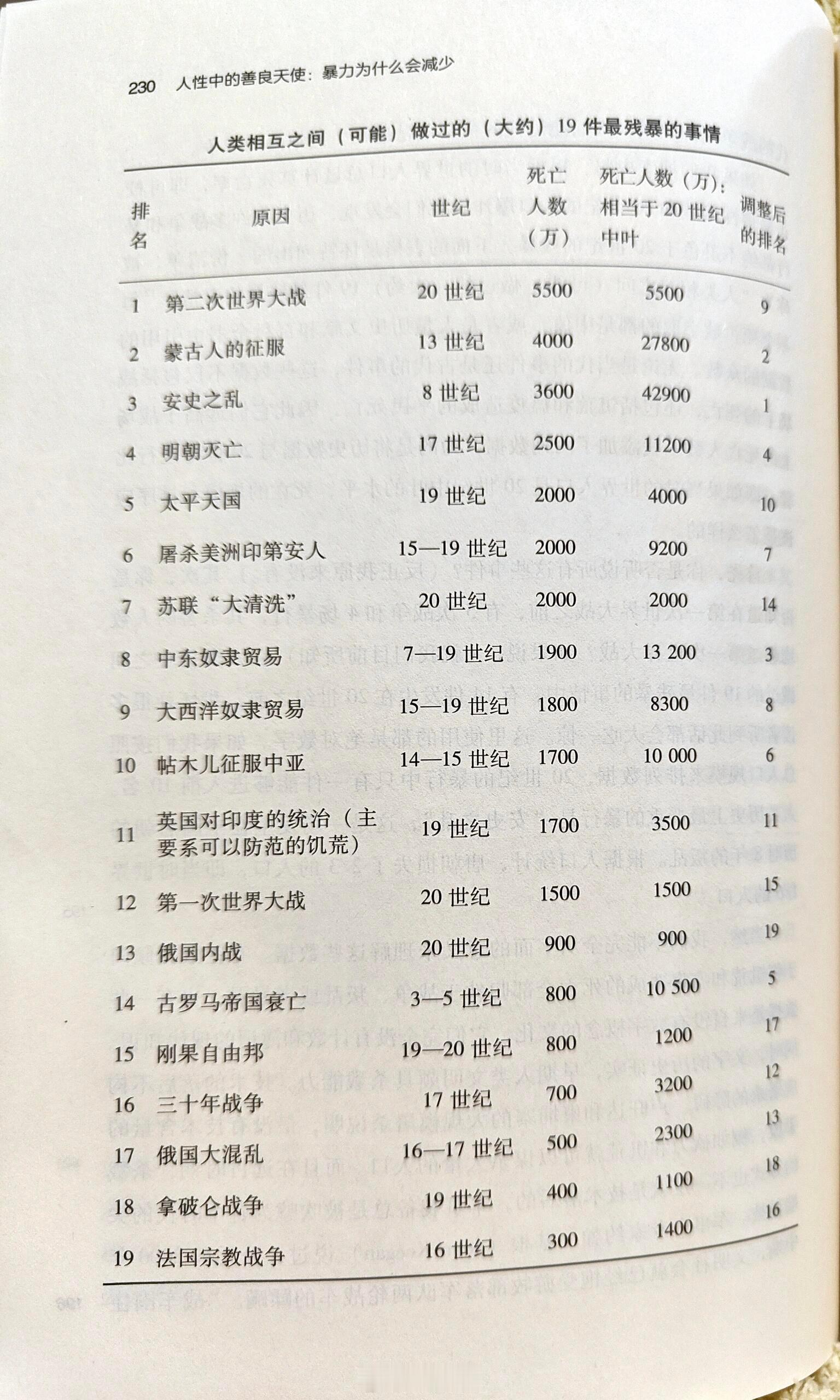

蒙古开始后悔,当初的独立,面对现实,又无可奈何!在10年前,蒙古还在念念不忘,血脉“正统”,昔时假象,还想着有朝一日南下。现在,蒙古被迫联合军演后,民间才开始接触。原来吃的用的,都是回避的,都用韩国日本的,那怕来自天津港,还价格不菲。自从接触下来,发现内蒙古的经济,一个市都超过蒙古后,彻底的破防了,虽然还不知道南方一个县,人口和经济都超过蒙古。 10年前的蒙古,满大街都能听到“血统正统”的说法,那时还有些极端组织跳出来,打着“保民族纯粹”的旗号,甚至扬言要惩罚和中国人有往来的本国人,嘴上喊着要“南下”,仿佛自己手里握着多大的底气。 那会儿的蒙古人被这种情绪裹着,总觉得自己高人一等,对南边的一切都带着排斥,却压根没看清自家的家底到底有多薄。 蒙古全国人口才340多万,还不如中国一个地级市的规模,2023年全年GDP刚过203亿美元,换算成人民币也就1400多亿,而隔壁内蒙古2023年GDP已经冲到25020.5亿元,随便拎出一个盟市都能把它比下去。 更扎心的是,内蒙古巴彦淖尔市下属的五原县,一个常住人口才21.26万的小县城,2024年GDP都有143.4亿元,要是按这个比例算,蒙古全国的经济体量也就相当于内蒙古十个县城的总和,之前还嘴硬说“不知道南方一个县超过自己”,真接触了才发现这压根不是夸张,是实打实的差距。 以前蒙古人总爱装出一副“不依赖南方”的样子,超市里的日用品非要贴个韩国或日本的牌子才肯买,可实际上这些东西大多是从天津港运过去的,倒了几手价格翻了两三倍。 有蒙古牧民吐槽,同样一袋洗衣粉,在内蒙古包头超市卖15块,到乌兰巴托就得卖到40多,就算这样还得抢着买,毕竟本国连个像样的日用品工厂都没有。2024年蒙古通胀率还有6.8%,比中低等收入国家的平均水平还高,老百姓拿着贬值的货币,买着翻倍的进口货,所谓的“民族纯粹”在柴米油盐面前早就站不住脚了。 更让人无奈的是蒙古的经济结构,说白了就是“靠天吃饭挖矿产”。全国经济一半以上靠煤炭、铜矿石出口撑着,国际矿价涨了,GDP就跟着飘两天,价格跌了立马现原形。 2022年国际煤炭价格下跌时,蒙古GDP直接少了近20亿美元,政府连公务员工资都差点发不出来。 可隔壁内蒙古早就跳出了这个圈子,就说五原县,一个农业县都能搞出“天赋河套”品牌,葵花产业做到全国第一,一年光农产品加工就能赚几十亿,还建了电商产业园,把瓜子卖到全国,反观蒙古,挖出来的煤炭只能原封不动地运出去,连洗煤加工都做不好,附加值全被别人赚走了。 民生方面的落差更刺眼。乌兰巴托一半以上的人住在城郊的棚户区,冬天靠烧劣质煤取暖,一到供暖季全城都是黑灰,小孩呼吸道疾病发病率居高不下。 而内蒙古的县城早就实现了集中供暖,五原县这样的农业县,2024年城镇化率都到54.19%,小区里暖气热得能穿单衣,超市里物价稳定,电商快递第二天就能到。 蒙古人以前总说“南方环境差”,真去内蒙古走一趟才发现,自己住的地方连人家的零头都比不上,所谓的“南下”口号,更像是打肿脸充胖子的自我安慰。 其实蒙古心里比谁都清楚离不开中国,2024年中蒙贸易占比还是超过60%,蒙古出口的煤炭90%都卖到中国,进口的日用品80%来自中国。 可之前非要抱着“血统正统”的执念,搞所谓的“第三邻国”政策,花大价钱请日韩企业过来摆样子,结果韩国超市卖的泡面还是中国生产的,日本品牌的电器售后全得靠内蒙古的工程师过来维修。 联合军演那阵,蒙古士兵第一次吃到内蒙古产的速冻饺子,尝了一口就问“为啥你们的饺子又便宜又好吃”,这话里藏着的全是落差。这种后悔从来不是什么意识形态的幡然醒悟,而是柴米油盐堆出来的现实巴掌。 当初把“血统正统”当遮羞布,遮住的是自己产业空心的底子,以为靠卖矿就能过上好日子,却没想过矿产总会挖完,国际市场也从不是稳赚不赔的买卖。如今遮羞布破了,才看清独立不是拿到一张纸,是要真能让老百姓住上暖房、买得起平价货、有稳定的工作,可惜这道理明白得太晚。 独立的事实改不了,经济的烂摊子没人帮着收拾,看着南边的县城都能盖起高楼、搞起产业,自己却还在为冬天的取暖煤发愁,这种越拉越大的差距,比任何口号都更让人清醒。 说到底,过日子拼的从来不是虚无的“正统”,是实打实的发展本事,选错了路,再后悔也只能看着别人往前跑,自己留在原地啃老本,这才是最无奈的结局。