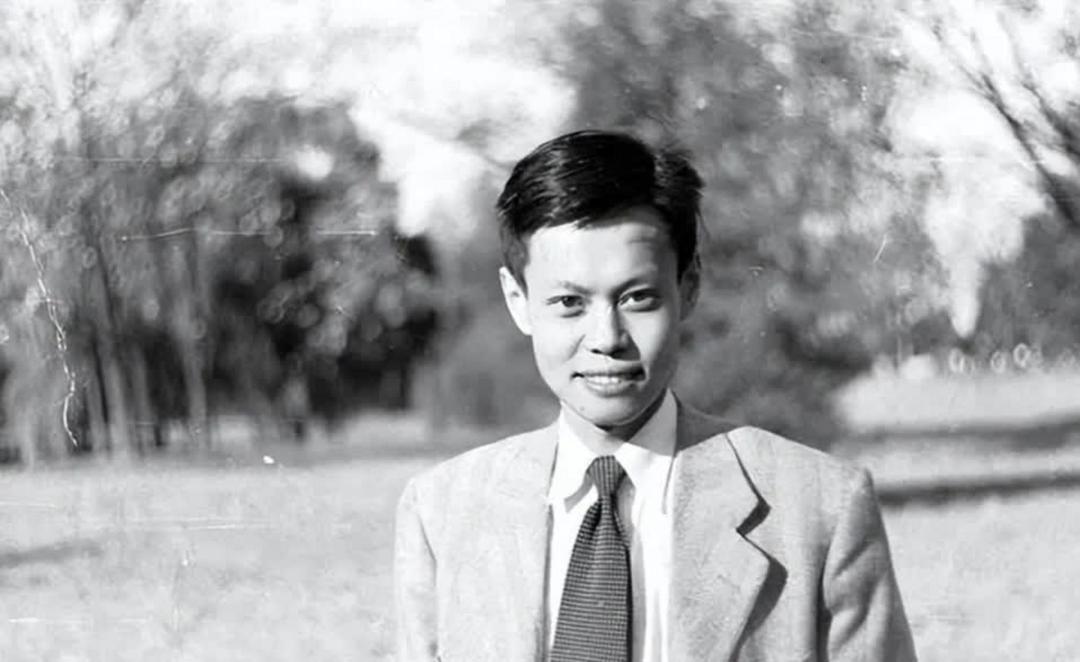

杨振宁说:“不幸的是,多半的有聪明小孩的父母都没有我父亲聪明。我小学到了中学后,算学(数学)就很好,我父亲是算学教授。假如我在初中一年级二年级时候,我父亲教我微积分、高等分析,我一定(会)学得很快,他一定会很高兴。可是我父亲很聪明,他不做这事。他的想法是说——他已经发展得很快,用不着着急,他将来自己也会发展,他要补足我不足的方向。他就在清华大学找了一个历史系的高材生来教我《孟子》。我可以把孟子从头到尾背下来,这个我想对于我人生有绝对性的影响,就远比我去赶快学一些高等分析、学一些微积分要对我人生有作用。” 杨振宁口中这位“聪明的父亲”,正是我国近代著名数学家杨武之。1896年出生于安徽合肥的杨武之,不仅是中国早期研究数论的学者,更以独特的教育理念影响了儿子的一生。1923年,杨武之从北京高等师范学校毕业后,并未急于投身教学,而是选择远赴美国芝加哥大学攻读博士,成为我国首位系统研究“数论”的学者——这一决定,为他后来引导杨振宁埋下了关键伏笔。彼时的中国学界,重应用轻基础的风气盛行,但杨武之深知,数学研究需扎根理论,而人格塑造更需文化根基,这也是他拒绝提前教授杨振宁高等数学的核心逻辑。 1928年杨武之回国后,受聘于清华大学数学系任教授,全家随之迁居清华园。当时的杨振宁刚满6岁,已展现出对数字的敏感,常拿着算术题向父亲请教。杨武之虽欣慰于儿子的天赋,却始终把控着教育节奏。据《杨振宁传》记载,每当杨振宁主动提出想学更难的数学知识时,杨武之总会笑着转移话题,或是带他去清华园的荷塘边散步,聊起《论语》里的句子,或是讲起中国古代科学家的故事。这种“不催不赶”的教育方式,与当时学界普遍追求“早出成果”的氛围形成鲜明对比。 真正让杨武之做出“补短板”决定的,是一次偶然的观察。1933年,杨振宁升入北平崇德中学初中,一次作文课上,他写下的短文逻辑清晰却缺乏人文温度,被老师评语“有术无道,失之偏颇”。杨武之看到评语后,并未批评儿子,而是意识到:单纯的数学天赋若缺乏人文精神的支撑,难以走得长远。他随即找到清华大学历史系三年级学生雷海宗——这位后来成为著名历史学家的高材生,当时已在学界小有名气——以每月8块大洋的酬劳,请他每周来家中为杨振宁讲授《孟子》。 这段《孟子》学习经历,并非简单的古文背诵。雷海宗按照“原文解读-历史背景-现实意义”的逻辑授课,每讲一段,都会结合当时的社会局势分析其中的处世哲学。比如讲到“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”时,雷海宗会联系九一八事变后中国的处境,告诉杨振宁:文人与学者的“大丈夫”精神,就在于坚守学术与人格的底线。这种讲授方式,让11岁的杨振宁不仅记住了原文,更理解了文字背后的力量。据杨振宁后来回忆,初中阶段背诵的《孟子》,在他1945年赴美留学、1957年获诺贝尔奖等人生关键节点,都曾成为精神支撑——面对学术争议时,“尽信书不如无书”的思辨让他保持独立判断;遭遇困境时,“天将降大任于是人也”的论述让他重拾勇气。 杨武之的教育智慧,还体现在对“平衡”的把握上。他虽请人教授儿子传统文化,却从不让杨振宁脱离正常的学业轨道。初中阶段,杨振宁的数学成绩始终稳居年级第一,杨武之仅在寒暑假时,偶尔点拨他一些超出课本的数学思路,且从不强迫练习。这种“文化课补精神,专业课顺天性”的模式,既避免了过早灌输高等数学可能带来的兴趣透支,又以传统文化筑牢了人格根基。1938年,杨振宁考入西南联大物理系,临行前杨武之仅对他说了一句话:“做学问如做人,先明是非,再论对错。”这句话里的逻辑,恰是多年《孟子》教育的凝练总结。 从历史维度看,杨武之的教育选择,实则是近代中国知识分子“中西融合”理念的缩影。作为同时接受传统私塾教育与西方现代教育的学者,他既深知数学等基础科学对国家发展的重要性,也明白传统文化对个体精神塑造的不可替代性。这种理念下培养出的杨振宁,不仅在物理领域取得突破性成就,更始终以“中国学者”的身份坚守着文化认同——晚年回国定居后,他多次在演讲中提及初中背诵《孟子》的经历,强调“科学与人文从来不是对立的,而是支撑人生的两根支柱”。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。