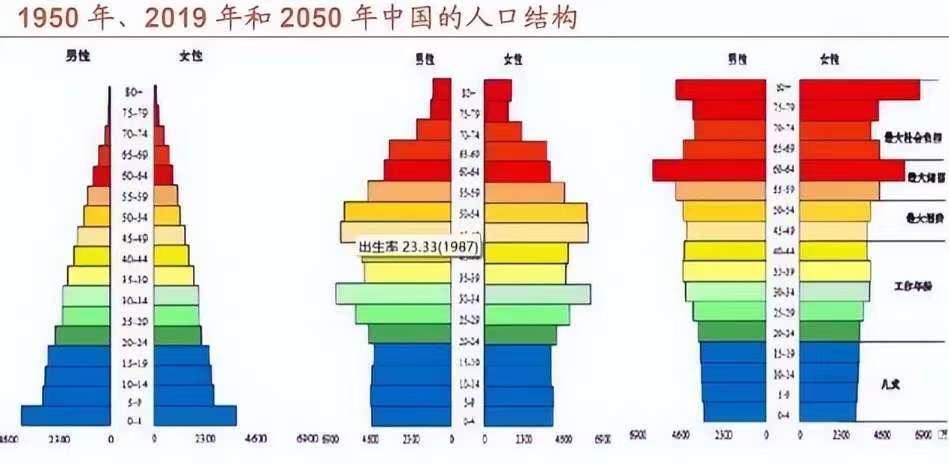

中国将迎来前所未有的“死亡高峰”? 专家给出答案:或是这些因素导致的...... 10月的北京,天高云淡,阳光正好,李阿姨一边推着坐在轮椅上的老父亲晒太阳,一边低声和丈夫商量,母亲最近血压不稳,是不是该请个护工了。 她的语气中透着疲惫,她已经连续半年没睡过一个完整觉了,丈夫叹了口气,“四个老人,光靠我们两个怎么撑得住?” 照料高龄老人、面对逐渐老去的父母,甚至自己身体也开始出现问题,一种前所未有的社会压力正在堆积。 这背后,是一个更深层次的命题:中国,正在迎来“死亡高峰”。 2010年,中国60岁及以上人口为1.78亿,到了2020年,这一数字已经跃升至2.64亿,十年时间,老年人口净增8600万。 这意味着,平均每年净增860万人跨入“高龄”门槛,相当于每年一个中等省份的人口规模。 根据国家卫健委的预测,到2035年,中国65岁及以上人口将超过3亿,占总人口的20%以上,进入深度老龄化社会。 这意味着我们已经站在了“死亡高峰”的入口处,未来十到二十年内,出生于50年代末至70年代初的庞大人群将陆续进入生命的尾声期。 与之对应的,是一个庞大的社会系统和家庭系统,必须在极短时间内做好应对准备——而目前来看,大部分人并没有意识到这一点。 日本早在2005年就开始步入“死亡高峰”,2019年死亡人数已达到138万人,远超出生人口,意大利、西班牙等国也在经历类似问题。 它们的经验表明,这不仅是人口问题,也是健康、养老、经济和文化的综合挑战。 中国的不同在于:老龄化速度更快,基数更大,准备时间更短。 法国用了120年才完成从老龄化到深度老龄化的转变,中国只用了不到30年。 这就是所谓的“压缩型老龄化”:一个本该慢慢来的过程,被时代的节奏压缩到了两三代人里完成,社会还没做好准备,家庭也还没适应,变化已经来了。 为什么会出现这种“死亡高峰”? 国家统计局数据显示,2023年中国出生人口仅为902万人,创下历史新低,而与此同时,人均预期寿命则稳步提升,从改革开放初期的68岁,增加到如今的78.2岁。 曾经的“金字塔型”人口结构,底盘宽、上层窄,现在正在变成“柱状”甚至“倒金字塔”,老年人越来越多,年轻人越来越少。 这种结构变化,带来的不仅是死亡人数的上升,还有死亡形态的改变。 疾病谱的变化,是另一个关键因素。 心脑血管疾病已连续多年成为中国人死亡的第一原因,占比超过40%,其中,脑卒中、缺血性心脏病、高血压等慢性病,远比癌症对生命的威胁更常见、更持续。 这些病的特点是:潜伏期长、治疗周期长、康复难度高。 更让人警惕的是,慢性病正在年轻化,中风、心肌梗死、高血脂,正在从“老年病”变成“中年病”,甚至“青年病”。 死亡高峰,并不是一个简单的“终点”,它对整个社会结构都会造成深远影响。 年轻人减少,老年人增加,传统的“4-2-1”家庭结构(四位老人、两个中年人,一个孩子)已经难以支撑,甚至逐渐演变为“4-2-2”——一个孩子都没有,连“传承”的基础都在动摇。 老年人对医疗资源的需求密集而长期,而目前的医疗系统,仍以“治病”为主,对“养老+医疗”的融合服务布局不足。 在很多城市,公立养老院一床难求,私立机构价格高昂,质量参差,对于普通家庭来说,既不能把父母“送出去”,也无力全天候照料,只能在夹缝中挣扎。 除了人口和健康这两个“显性”问题,还有一些“隐性”因素也值得关注。 比如环境因素,再比如室内污染、生活节奏失衡、长期睡眠不足等“现代病”,也在悄悄侵蚀我们的健康底线。 不过,危机中也藏着机会。 人口结构改变,不仅是挑战,也意味着转型的窗口期。 过去,我们依靠“人口红利”推动制造业和消费;未来,可能要依靠“人口质量红利”——教育水平更高、技能更强的年轻人,去支撑更高附加值的产业。 “银发经济”崛起,也可能成为拉动中国经济的新引擎。 养老产业、健康管理、康复设备、智能看护、适老化改造……这些产业正在快速增长。 该如何准备? 对个人而言,健康是一切的前提,从年轻开始注重饮食、规律作息、适量运动、科学体检,是对自己和家人的负责。 对家庭而言,要尽早规划养老安排,不是等到父母倒下才手忙脚乱,而是提前了解社区服务、养老政策、护理资源,做好预案。 对社会和政府而言,必须加快制度建设,比如推进“医养结合”机构标准化建设、增加基层医疗资源、鼓励灵活养老保险制度、发展长期照护保险等。 死亡高峰,不是终点。它是社会成熟的标志,是发展中必须经历的阶段。 参考资料: 人口老龄化:怎么看,怎么办.--人民网 中国人的死亡率这么高,原因竟然是它!2019-05-06 21:41·中国医药报