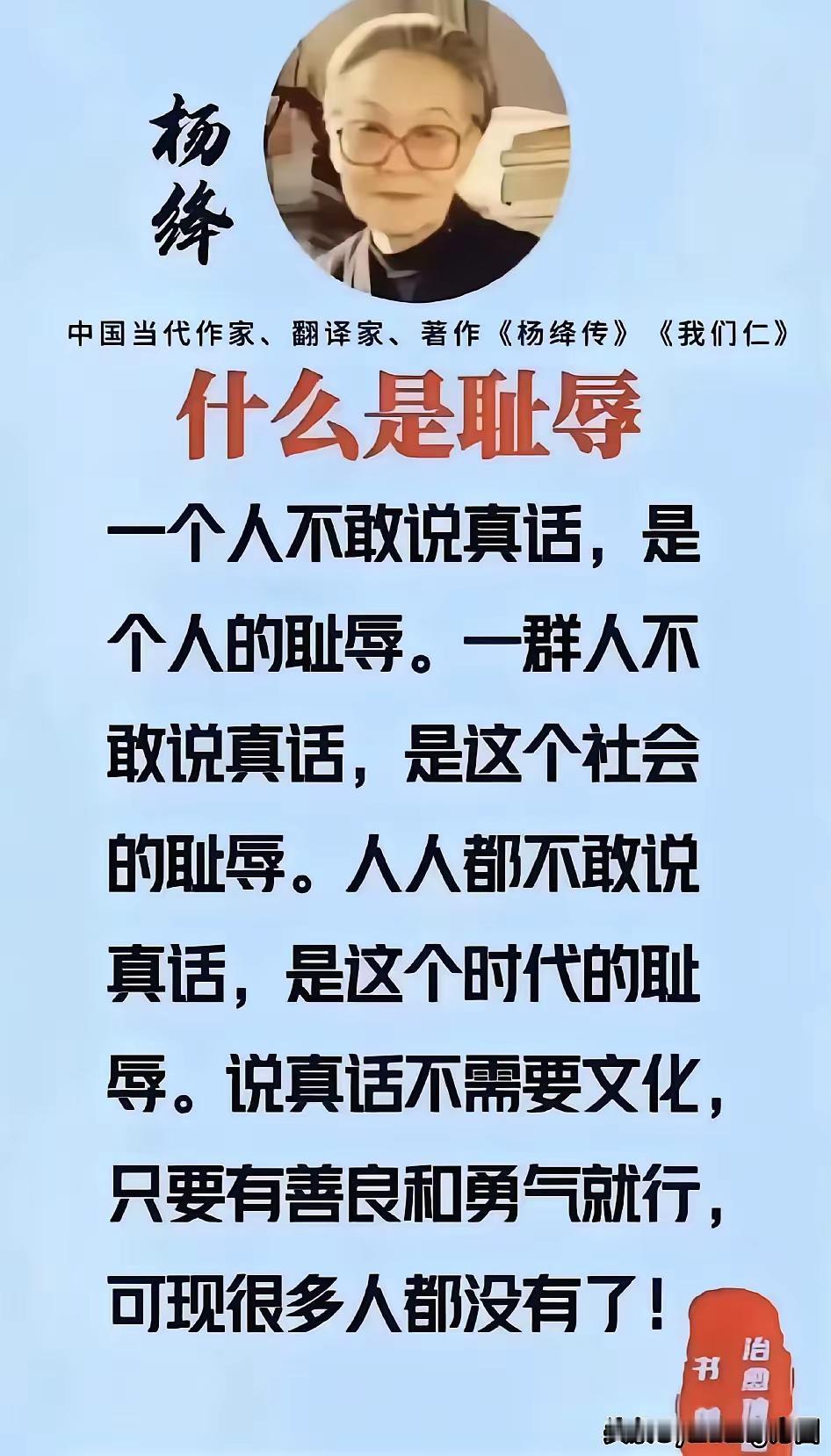

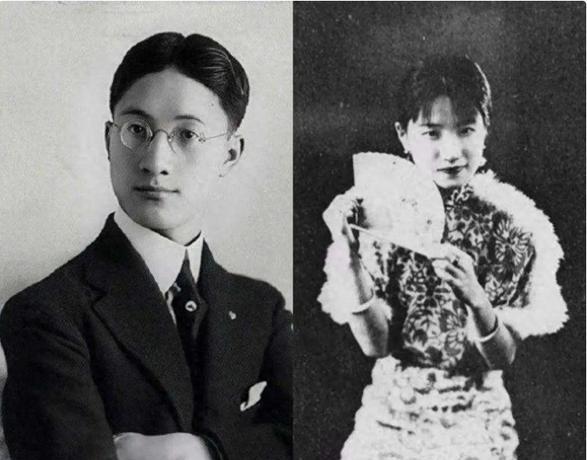

众所周知,杨绛先生不仅是钱钟书先生的夫人,还是一位令人尊敬的大才女。 钱钟书先生因小说《围城》而蜚声海内外,杨绛先生则以犀利、隽永、深刻的语言见长,两人被称为文坛"神仙眷侣",成为一时的佳话。 杨绛先生关于"什么是羞耻"的见解,充分展现了她的鲜明个性和突出特点,友友们不妨仔细读一读,品一品,虽然文字很短,却远远胜过那些废话连篇的长篇大论,还是颇受启发的。 记得第一次读到杨绛先生说羞耻,心里像被什么轻轻撞了一下。她说:"什么是羞耻?一个人如果没有良知,就不知道什么是羞耻。"就这么简单两句话,比现在网上那些万把字的长篇大论有分量多了。 现在这个时代,有人把不要脸当本事,把厚黑学当成功秘籍。打开手机,到处都是教人怎么钻空子、怎么走捷径的"人生导师"。反倒是最基本的知耻之心,成了稀罕物。 想起杨绛先生晚年独自生活的日子。她的书房简朴得让人惊讶,除了书还是书。有人来拜访,她总是衣着整洁,头发梳得一丝不苟。那种体面,不是装出来的,是从骨子里透出来的端庄。她说:"我活在这个世上,无非是想明白些道理。" 钱钟书先生去世后,有人劝她搬去条件更好的地方。她婉拒了,守着老房子继续读书写作。墙上挂着的字画早已泛黄,她却说:"这里的一砖一瓦都有回忆。"这份对过往的珍重,本身就是对轻浮时代的一种无声回应。 有个细节特别打动我。她在《我们仨》里写,特殊时期被剃了阴阳头,第二天照样戴着自制的假发去买菜。路上遇到熟人,还能从容地点头致意。这种在困境中依然保持尊严的姿态,比任何豪言壮语都更有力量。 现在的年轻人可能很难理解,为什么老一辈把"脸面"看得那么重。其实他们看重的不是虚荣,而是内心那杆衡量是非的秤。做了亏心事,半夜敲门心不惊?杨绛先生用一辈子告诉我们:会惊的,而且该惊。 看看现在的网络世界,造谣的、炒作的、博眼球的,什么底线都能突破。前几天还有个网红大言不惭地说:"黑红也是红。"要是杨绛先生听见这话,怕是会轻轻摇头,然后继续读她的书。 她在百岁高龄时说过:"我已经走到了人生边缘,向后看看,是要探索人生的价值。"这句话值得每个人深思。当我们为了利益不择手段时,是否也该想想,几十年后回头看,今天做的事会不会让自己脸红? 有个朋友在出版社工作,说现在最愁找不到好稿子。不是文笔不好,是很多作者写着写着就开始卖惨、炫富、灌鸡汤,唯独缺少那份对文字的敬畏。杨绛先生翻译《堂吉诃德》用了二十年,这种慢工出细活的精神,在追求流量的今天简直像个神话。 其实知耻这件事,说到底是对自己的要求。没人的时候怎么做人,比有人看着时怎么做人更重要。杨绛先生一辈子都在践行这个简单的道理,却让多少天天把"正能量"挂在嘴边的人望尘莫及。 读她的散文,总能感觉到一种温和的坚定。就像她说的:"我和谁都不争,和谁争我都不屑。"这种底气,来自于内心明确的价值坐标。知道什么该做,什么不该做,什么值得坚守,什么必须放弃。 有时候觉得,我们这个时代最缺的不是聪明人,而是像杨绛先生这样活得明白的人。在名利场里保持清醒,在浮躁中守住本心,在黑暗中依然相信光明。这或许就是她留给年轻人最珍贵的遗产。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。