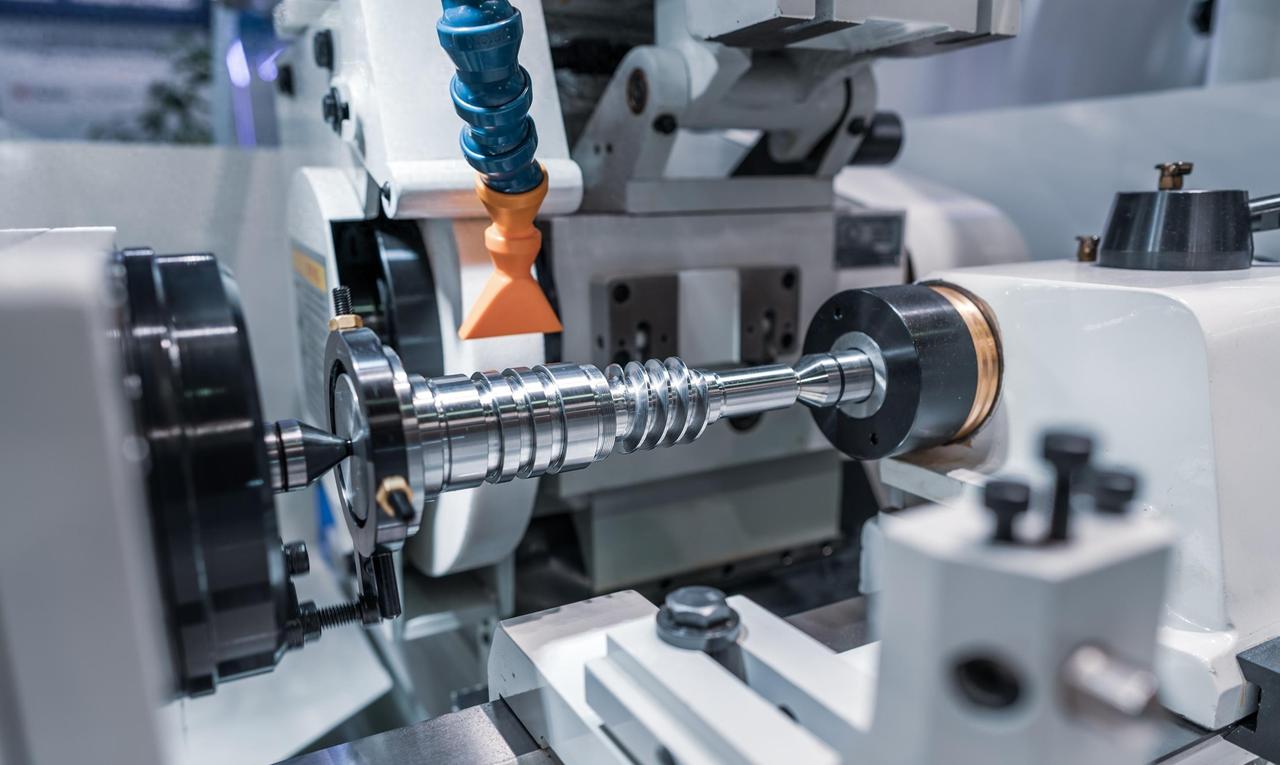

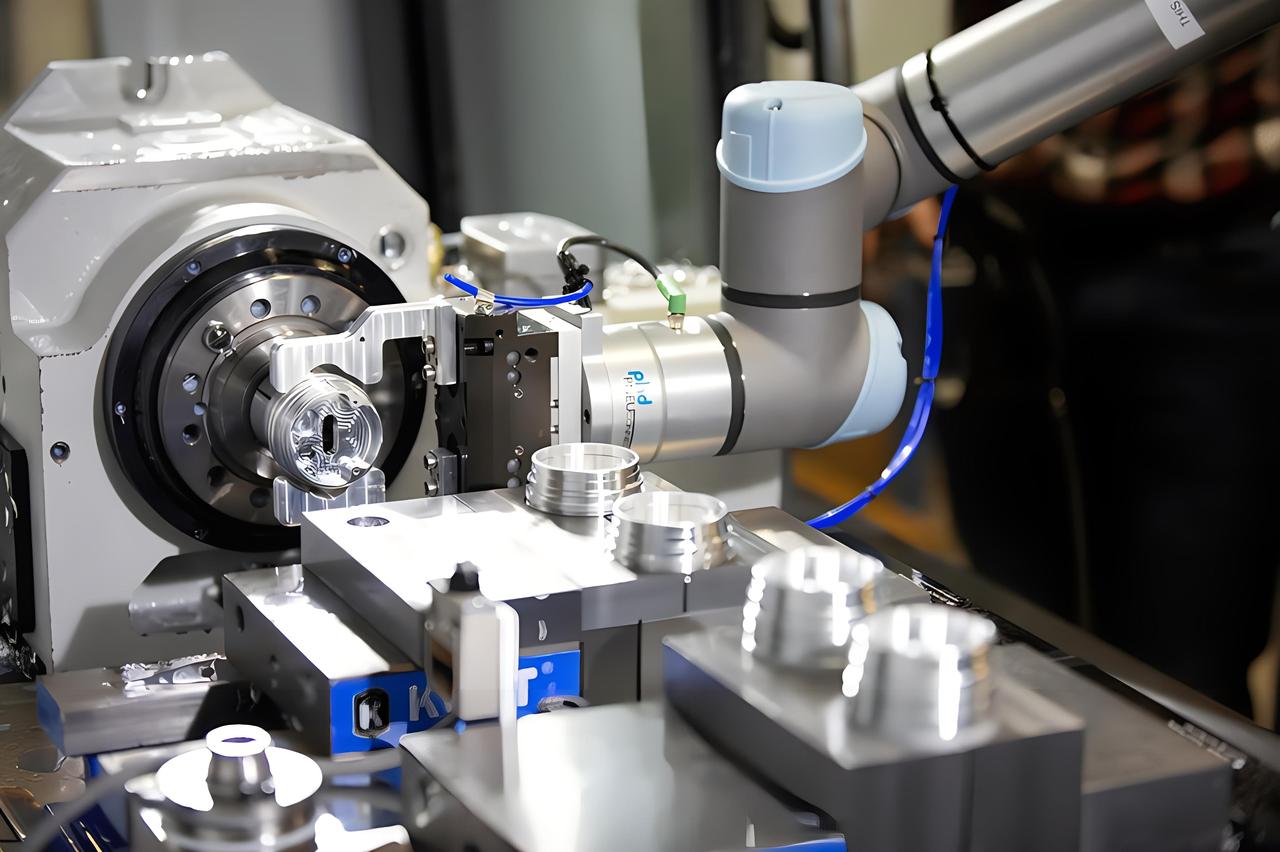

绝不向中方出售?国产“重器”打破天价进口,美日围追堵截失败 美日德三国拧成一股绳,干的不是别的,就是死守高端机床这块“命门”。这些机床不只是造零件的工具,更是制造业的脊梁骨。 谁掌握了这些核心装备,谁就能控制产业链的上游话语权。过去几十年,中国被牢牢卡在了这道门槛之外。 精密机床是工业的“皇冠”,但这顶皇冠长期被西方国家牢牢攥在手里。 美方从2000年代起就对中国设置出口限制,尤其是五轴联动数控系统,几乎一刀切。日方企业像发那科,面对中国订单也往往只愿卖低配版。表面上做生意,实则防备重重。 这类操作并不少见,美日德在“瓦森纳协定”下默契协作,目的就是一个:让中国始终买不到最先进的“重器”。 国内制造企业只能忍气吞声,不是因为不想造,而是造不出。哪怕花再多钱,也只能买到“打折版”的设备,高端版本一律不对中国开放。 但围堵不是万能的,封锁也不可能持续。中国近年来在精密制造领域逐步破局,靠的不是一招鲜,而是多点突破。 更关键的是,国家层面给予了持续的政策支持。从“高档数控机床专项”到“智能制造计划”,资源不断加码,科研院所和企业联手推进。 中国工程院院士卢秉恒带领团队,啃下了多轴联动控制技术这块硬骨头,2022年还拿下了国家科技进步奖。 新能源汽车、航空发动机、5G设备等领域,国产机床的身影越来越多,甚至开始在部分环节反向输出。这种变化不是喊口号喊出来的,而是一点点拼出来的。 就连华为这种对加工精度要求极高的企业,也开始大规模采用国产设备。 不过话说回来,打破垄断只是第一步。要真正取而代之,还有不少坎要迈。比如核心部件,中国依然依赖进口。数控系统、轴承材料、高精密丝杠这些关键环节,短时间内还很难完全国产化,尤其是长时间稳定运行的可靠性,差距依然存在。 在这一点上,2023年沈阳机床集团的经历就挺有代表性。他们研发的五轴机床,性能上已经不错,但卡在了轴承材料上,这种“半国产”状态,说明了中国制造在供应链深处还有短板。 尽管如此,只要方向对了,就不怕路远。中国在人工智能与制造融合上已经开始探索,比如通过AI算法实时纠偏、预测性维护等方式,提升国产机床的智能化水平。 美日德的算盘打得再精,也挡不住中国制造的进化。毕竟,任何技术都不可能永远只掌握在少数国家手中。历史上蒸汽机、电力、半导体的演进过程,早就说明了这一点。起初看似遥不可及的技术,终究会被后来者赶上。 而中国的姿态也早已从“买不来”变成了“造得出”。这种转变,不仅对国内制造有深远影响,也正在重塑全球产业格局。 技术博弈本质上是实力较量。西方国家靠封锁延缓不了对手崛起,只能让自己错失市场机会。事实证明,越封锁,反倒越激发了中国自主研发的决心。就像过去的芯片、光刻机一样,机床这块“骨头”终究也被啃动了。 目前,国产装备在新能源、轨道交通、航空航天等多个领域已经实现替代,部分设备的性价比甚至超过进口产品。这让一些原本“绝不出售”的西方企业,如今也在考虑重新评估对华策略,毕竟市场才是最终的通行证。 当然,真正的高端制造,不只是靠一两项技术突破就能站稳脚跟的。它需要的是系统性的协同,包括材料、控制、算法、应用等全链条的能力。 中国正在补这堂课,但这场“补课”已经不再是起跑线上的追赶,而是并跑甚至局部领跑。 从“买不起”到“造得出”,中国精密机床的逆袭,不只是打破了价格垄断,更打碎了技术封锁的幻想。 美日的围堵策略已难奏效,封锁的成本只会越来越高,而国产“重器”的崛起,正在把这场博弈的天平悄悄拨向另一边。 技术的归属从来不是靠协议决定的,而是靠实力争来的。中国制造这把“重器”正逐渐磨锋,不再任人挑选。

用户18xxx13

国资支持董明珠搞高端机床!!!

刘建基

中国的稀土为什么不早断供美日德?!它们不给我们高端机床及其它高科技?我们就该早早的断供它们急需的我国希有战略物资!

大飞

日本很多东西都离不开中国,它卡我们,我们直接卡它们!

光中晨琴

[赞][赞][赞]