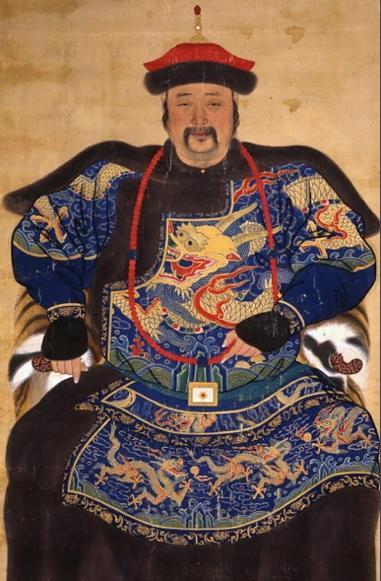

朱元璋下葬过程有多恐怖?明史给出的资料记载,足以让人胆颤心惊 南京钟山,秋风一吹,树叶飘落,像是风也在低语。这里埋着一个改变中国历史走向的人——朱元璋。可谁能想到,这位开国皇帝的“最后仪式”,庄严中带着一股子阴森和血腥。 朱元璋死后哭声震天,撕心裂肺。那是后宫的妃嫔在哀嚎。她们知道,皇帝一闭眼,她们的命也到头了。 殉葬,活生生的人陪着死人一起死,朱元璋亲手把这残酷的古老制度,从坟墓里刨出来,又硬生生地塞进了明朝的棺材板里。 而这群被迫陪葬的是朱元璋的后妃,她们有的甚至没见过皇帝几次,连“宠幸”都不曾沾边。 换句话说,她们是死于一个“制度”。 朱元璋生前极重风水。明孝陵的选址他亲自定,还安排了专人勘察地脉、测水流、看朝向。陵墓建在紫金山南麓,依山傍水,龙脉环抱。 听起来像是给自己选了个“龙椅下的终点站”。可谁知道,这风水宝地,成了几十条无辜生命的绝命谷。 陵墓建得讲究,活埋却一点不含糊。据后世考古发现,孝陵的某些密闭通道结构并非用于藏宝,而是“藏人”。里面空间狭小,通风极差,几乎是设计成“封死”的。不是象征意义的殉葬,而是真刀真枪地送命。 朱元璋死那年是洪武三十一年,他的遗命明确写着:未生育的妃嫔不得留,殉葬。方式很“简单”:勒死、活埋、封死。皇命难违,几十名女子被集中带走,哭声从宫中穿过城墙,传到山林。 有人说,这不是朱元璋的“创意”。确实,追根溯源,活人殉葬自古就有。早在殷商时期,安阳殷墟的遗址就挖出过被活埋的骸骨。春秋战国时期,诸侯死了,大臣、仆人、妃子一块陪葬,谁也逃不掉。 到了汉朝,这事稍微“文明”点了,开始用人俑替代。可元朝又“复古”,元成宗死时,殉葬人数破百。 朱元璋不是第一个这么干的,也不是最后一个。他为啥这么做?不是狠心,而是迷信。他信阴阳五行,信“生死一体”,信死后也要有人伺候。 更关键的是,他信权力的延续,哪怕死了也不能没人跟着。这是帝王的执念。 可惜,这不是皇帝自己在地府里验证,而是用别人的命来铺路。那些妃嫔有的连皇帝的脸都没见几次,进宫几年,连个名分都没有。 她们的命运,不是被人掌握,而是被安排。哭,也没用;逃,也没门。 她们大多数,只能在临死前,咬着牙,等那一声“封门”。等到空气越来越稀薄,声音越来越小,最后静悄悄地死去。没碑,没名,连个墓志都没有。 直到明英宗时期,殉葬制度才被废除。有人说这是明朝“进步”的体现,也有人说是皇帝良心发现。但无论原因是什么,至少有人开始意识到,这种做法太残忍。 现代人们才终于明白,生命不是陪衬,死亡不该被安排。朱元璋的陵墓成了世界文化遗产,供人参观、拍照、感慨。而那些被活埋的女子,却连个名字都没留下。 站在明孝陵前,阳光洒在石象路上,风吹得树叶沙沙响。没人再记得那些哭声,但那片土地,曾经吸过血。 朱元璋是明君,他打下一个大明江山,制定法度,发展农业,施行休养生息。可他也是冷酷的统治者,把自己的恐惧和迷信,变成别人的噩梦。 他的功绩可以说,但他的阴影也不能不提。他的下葬,不是一场仪式,而是一场人间炼狱。 历史从不完美。它不是一幅画,而是一面镜子。照见的不只是过去的辉煌,也有过去的荒唐。 朱元璋走了六百多年,他的陵墓还在,可陪他一起埋下去的那些人,早已在历史中化为尘土。 我们记住这段历史,不是为了仇恨,而是为了不再重复。 那些哭声,我们听不到了。可那份窒息感,足以让人胆颤心惊。 参考资料: 百度百科——殉葬、朱元璋