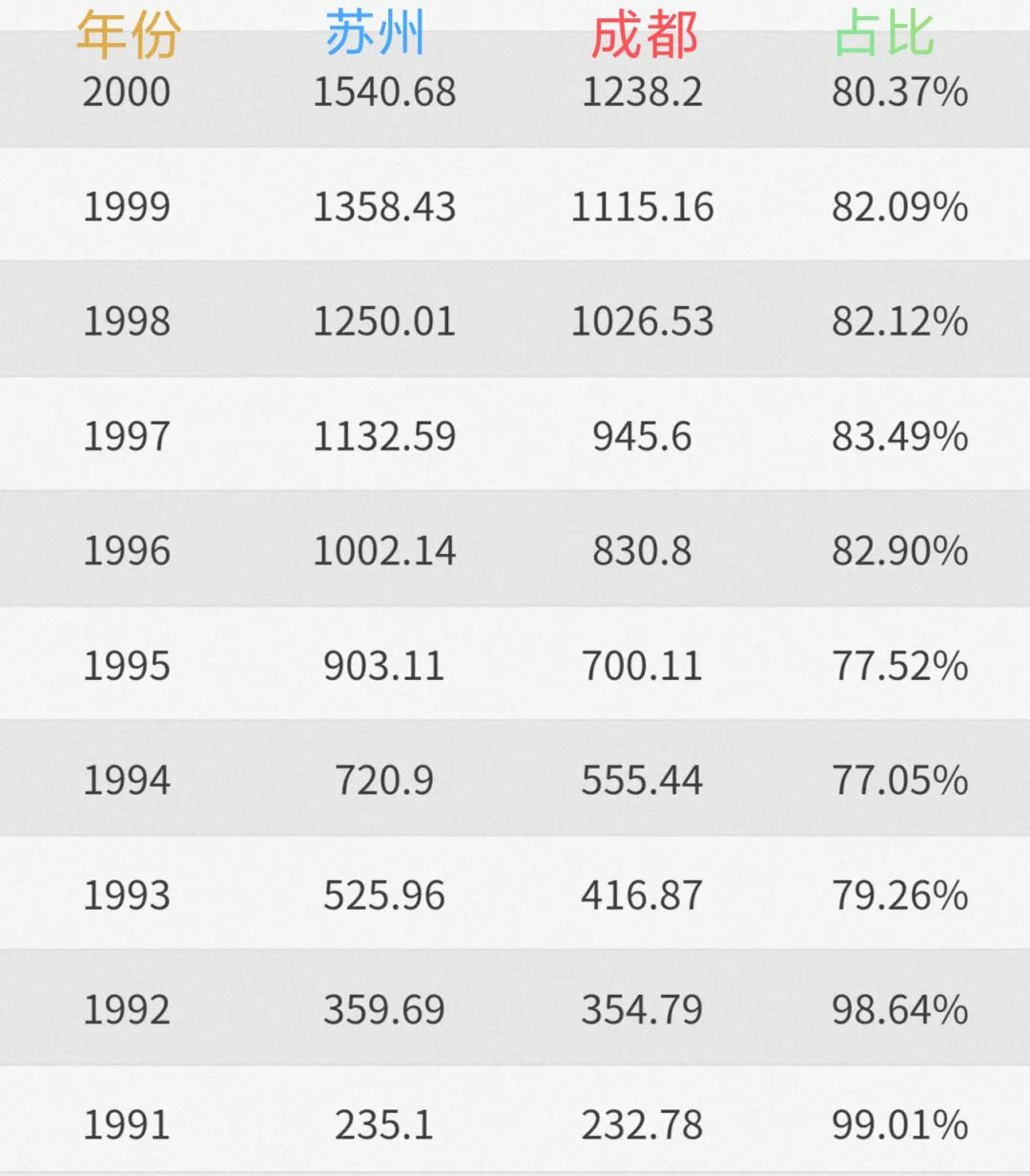

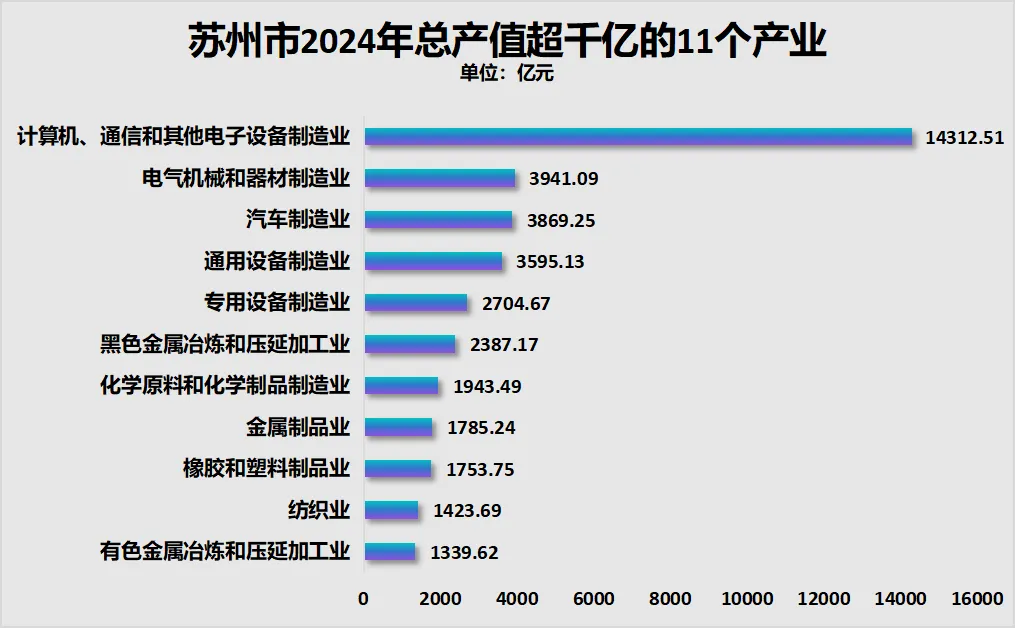

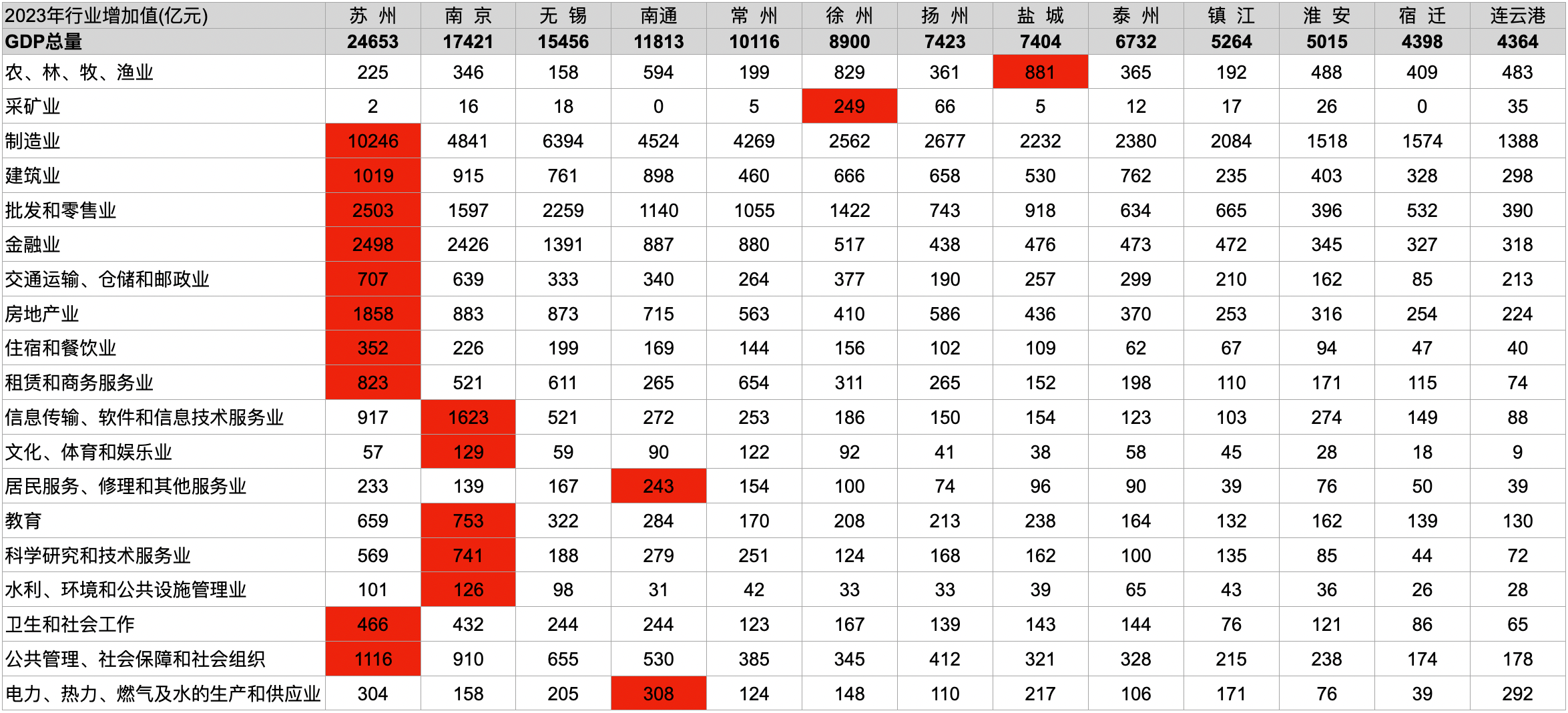

擅长各种流量打法,却始终怀揣一颗工业雄心的成都,与“工业三巨头”之一的苏州,究竟有哪些差距? 想要成为“中国第五城”的成都,能够先实现GDP超过苏州的“小目标”么? 与苏州比工业,成都确实还得练 网络上的成都与苏州,也是一对经济CP。一个是强省会战略第一城,一个是最强地级市,全国城市GDP排名第6和第7让它们相遇,一比就是十余年。 “工业强则经济强”的城市发展定律,在成都和苏州这里展现的尤为明显,工业、制造业方面的硬核实力,决定了两座城市在GDP榜单上的位次变化。 如果以2005年作为对标的锚点,那一年,苏州以4173.48亿元GDP夯实了长三角地区工业重镇的位置,而成都尚未突破3000亿,年度工业增加值占比不足35%。 这个差距在随后的20年还在持续放大。2024年,苏州的GDP超出成都3200多亿元,这个差额基本相当于中西部地区一个中等地级市的GDP总量。增长动能方面,苏州6.0%的增速里,工业贡献了近6成增量,成都的该项数据为4.8%,5.7%的增速里贡献更多的是服务业,提供了7成以上增量。 苏州的工业体量远高于成都。2020年时,两地的工业增加值差额不到2000亿元,2024年已经扩大至7500亿元以上。苏州的规上工业企业平均产值超过2亿元,成都的规工企业均值不足1.2亿元。 当然,苏州的规工利润并没有把成都拉得太远,可见制造业盈利不易,而成都也确实有自己的优秀之处。 苏州在工业领域的底蕴与优势,其他城市难以复制 虽然只是地级市,但苏州能够与深圳、上海一道位居“工业三巨头”,已经说明了其强悍实力。 工信部划分的41个工业大类里,苏州有11个产业总产值超过千亿元,这个比例排在全国前列。 从创新链与产业链的深度融合来看,苏州的全社会研发投入占GDP比重达4.15%,超过成都的3.73%。2024年,苏州高新技术产业产值为25726.3亿元,占规上工业比重为54.7%,而成都的规上高技术制造业增加值仅增长5.7%,装备制造产业还出现了0.8%的负增长。 科技成果转化效率方面,苏州规上工业企业研发机构建有率达80.6%,成都虽有1.45万户高新技术企业,但高校院所的科研成果本地转化率仅为37.18%。 县域经济方面,成都有简阳、彭州和金堂3个百强县,而苏州麾下有昆山、张家港、常熟3个全国百强县前五的存在,其中,昆山的工业增加值数据,甚至可以碾压部分省会城市。 苏州的全域工业强市格局已形成了有序发展梯度,除了深圳,其他城市再难比拟。 从未掩饰“工业强市”渴望的成都,还能做得更好些 电子信息产业是成都工业最亮眼的名片,2024年产业规模达1.36万亿元,稳居全国第六,已形成“芯屏端软智网安”的完整体系。 在人工智能领域,具有后发优势的成都产业规模已突破800亿元,增速超过35%。 同时,成都在低空经济、商业航天等新兴赛道,引进的项目总投资超过800亿元,发展势头良好。 光鲜数据背后,成都工业的短板同样突出。对比苏州汽车制造业7.6%的稳健增长,成都在核心零部件领域的缺失亟待补强。苏州已形成从电池材料到整车测试的完整链条,成都仍以整车组装为主,附加值偏低。 苏州的电子信息产业以集成电路、传感器为核心,虽然被列为全球重要芯片基地,但成都的优势集中在封装测试环节,设计与制造能力薄弱。苏州的电子信息产业利润率达12.3%,成都不足8%。 依托长江黄金水道,2024年苏州港实现货物吞吐量5.98亿吨,集装箱吞吐量966.5万标箱,大宗商品运输成本较低。作为内陆城市,成都的工业物流成本比苏州高出30%以上,能源自给率也才60%,因而在重化工、高端装备等领域的发展空间受限。 在近年来的苏川两地产业对接活动中,参会的成都企业最迫切的需求,是如何获取苏州的产业链配套资源,而苏州企业聚焦的,是如何更好开拓包括成都在内的西部市场。 近年来将大笔资金投入技改与战略性新兴产业领域,展现出了流量成都积极、务实的一面,但与“工业三巨头”的差距,并非短期的努力就能追上。 工业强市的升级并非来自政策的堆叠,而是需要生态的稳定培育。唯有充分发挥西部市场与枢纽优势,将流量红利转化为人才吸引力,全面提升科研成果的本地转化率,成都的工业雄心,才能真正转化为新的核心竞争力。