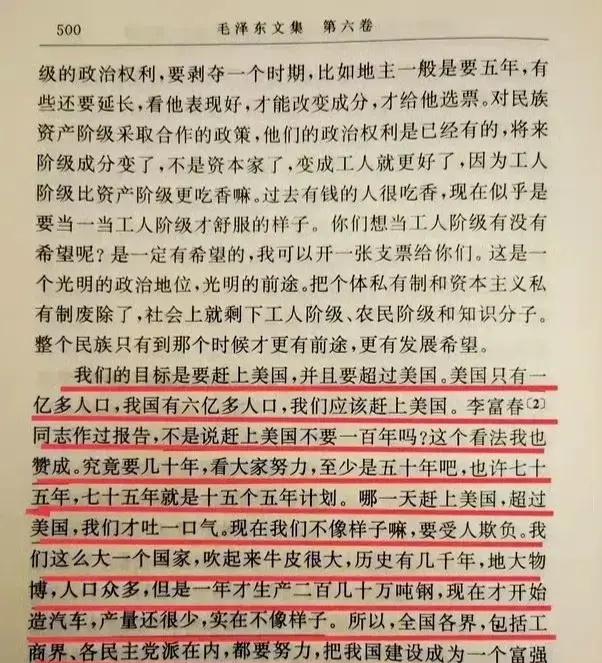

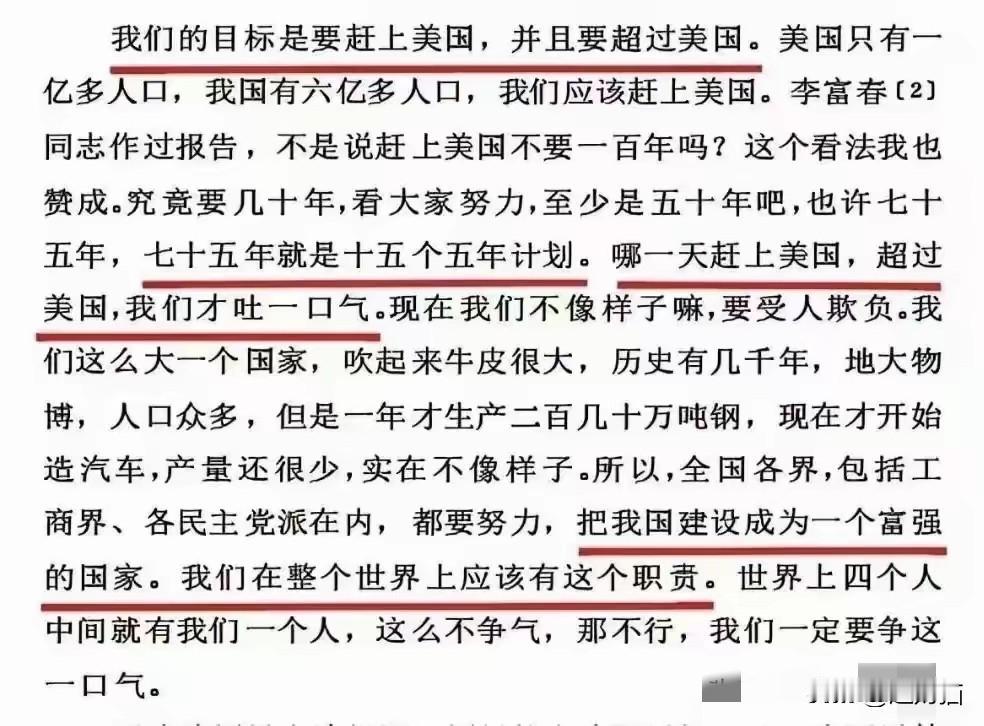

一九五五年十月,毛主席预测,超过美国大概需要七十五年,也就是十五个五年计划,也就是二零三零年左右。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1955年10月,毛主席在审阅国民经济发展报告时,写下了一个大胆的预测:中国要赶上并超过美国,大概需要七十五年时间,也就是十五个五年计划,换算下来就是2030年左右。 这个预测在当时听起来像是天方夜谭,因为那会儿的中美差距实在太大了。 就拿最直观的钢铁产量来说,1950年美国已经能生产8700万吨钢,而中国只有61万吨,这其中还有不少是铁匠铺敲打出来的生熟铁,算下来,差距足足有368倍。 平摊到每个人头上,美国人能分到半吨钢,够造半辆吉普车的,中国人只有7两,连打一把像样的刺刀都凑不齐材料,这种差距不是简单的数字对比,而是关系到国家能不能在国际上说得上话的根本问题。 毛主席心里很清楚这条路有多难走,他把工业建设比作“向自然界作战的新战争”,还专门提醒身边人,这事儿可以快一点,但不可能很快,想很快那是吹牛皮。 他甚至劝大家把困难想得多一点,把时间算得长一点,这种务实的态度恰恰是七十五年这个数字的来源。 当时定下这个目标,不是拍脑袋拍出来的,而是基于对国情的透彻了解:中国有广袤的国土和丰富资源,有比美国多几倍的人口作为潜在优势,更有社会主义制度能集中力量办大事的独特条件。 从1953年第一个五年计划启动,中国开始了真正意义上的工业化进程,那个年代的建设场景现在想来依然让人动容,东北的老工业基地重新焕发生机,华北平原上新工厂一座接一座拔地而起。 年轻的技术工人和知识分子住在简易工棚里,啃着窝头咸菜,却干劲十足,虽然后来经历过大炼钢铁这样急于求成的波折,也走过一些弯路,但方向始终是对的。 到1973年,中国钢产量基本达到了英国的水平,这在二十年前简直不敢想象。 真正的转折点出现在改革开放之后,中国抓住了全球产业分工调整的历史机遇,用开放的姿态拥抱世界,1993年,中国钢产量正式超过美国,这个具有象征意义的时刻,距离当初的预测只过去了不到四十年。 加入WTO之后,中国制造迅速铺满全球市场,出口规模和外资流入都创下纪录,制造业规模一跃成为世界第一,这种速度连当年最乐观的预测者都没想到。 现在我们正处在第十四个五年计划期间,距离2030年只剩下几年时间了,回头看这条赶超之路,数字上的成就确实惊人。 2023年GDP达到17.8万亿美元,稳居世界第二,相当于美国经济总量的七成以上;制造业增加值连续14年霸榜全球第一;研发投入接近5000亿美元,强度达到发达国家平均水平。 新能源汽车、光伏产业、锂电池这些代表未来的领域,中国已经占据压倒性优势,高铁、5G、特高压电网这些基础设施,更是领跑全世界。 不过今天我们对“赶超”的理解,已经跟七十年前完全不同了,当年是为了摆脱一穷二白的困境,为了在钢铁、汽车、飞机这些基础工业上能自己造出来,不受制于人。 现在的竞争早就升级到了更高维度,芯片、人工智能、量子科技、生命科学这些前沿领域,才是决定未来国运的关键赛道。 美国搞的科技封锁和产业限制,其实从另一个角度证明了,毛主席当年最担心的“受制于人”这个问题,在新时代以新的形式又摆在了我们面前。 正因如此,十四五规划把科技自立自强放在了核心位置,这不是口号,而是生存必需,经济总量什么时候超过美国,国际机构有各种预测,但这已经不是最重要的了。 真正的胜利,是在这场科技主导权的竞赛中站稳脚跟,是在别人想卡你脖子的时候发现无从下手。 七十五年的时间跨度,见证了一个国家从满目疮痍到繁荣富强的完整蜕变,这个过程中有过迷茫,有过挫折,有过争论,但那种自强不息的劲头从来没变过。 当年毛主席说“一切困难是能够克服的,一定会出现一个强大的社会主义中国”,这句话里的信心,既来自对现实的清醒判断,更来自对人民力量的深刻信任。 如今站在2025年回望,这份跨越时空的嘱托,正在我们这代人手里慢慢兑现。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!