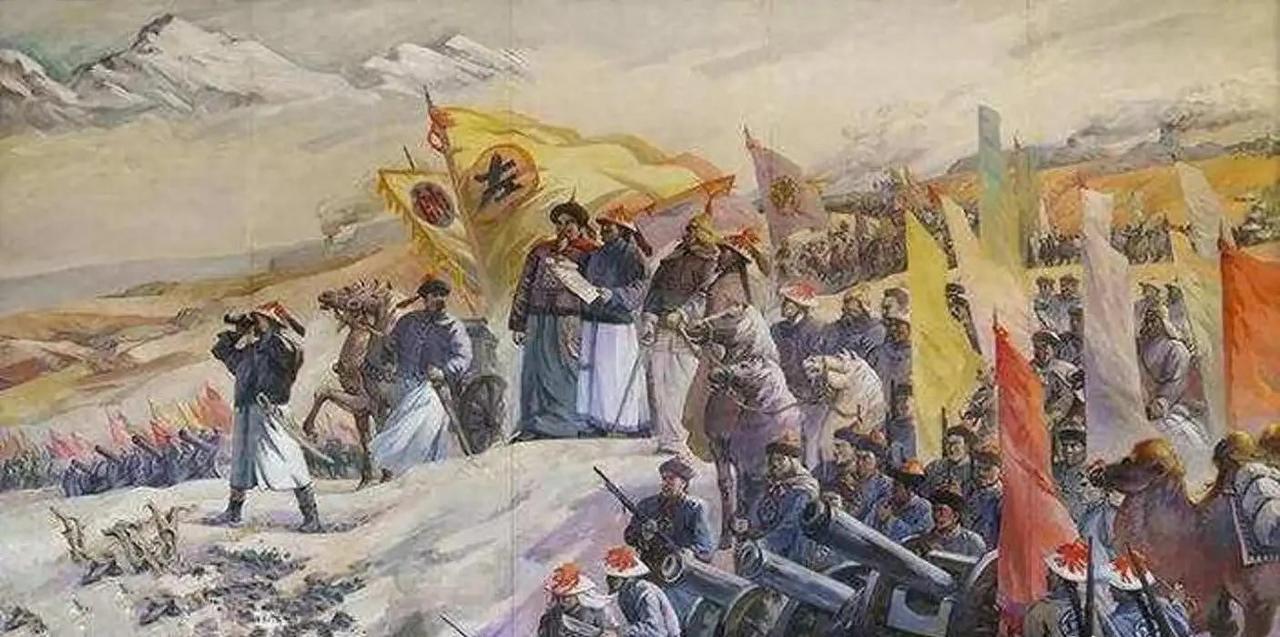

大家都知道民族英雄左宗棠收复了新疆,可很少有人了解,他在新疆还有一个重大贡献,只不过官方为了维护民族团结,100多年来始终没有明说。 左宗棠收复新疆的壮举,直到今天提起来还是让人热血沸腾——毕竟从沙俄和阿古柏手里把一百六十多万平方公里的土地抢回来,这可是载入史册的硬功。 但很多人不知道,当清军的旗帜插上喀什噶尔城头,把侵略者赶出去之后,左公真正的“硬仗”才刚开始。毕竟打跑敌人容易,要让这片饱经战乱的土地安稳下来,让各族老百姓能踏踏实实过日子,这可比在战场上拼杀更考验本事。 你想啊,那时候新疆乱了那么多年,不光是外敌入侵,各族之间因为过去的一些旧规矩,隔阂也挺深。比如有些地方,汉民住一块,维吾尔族、回族的乡亲又住另一块,连个共同的市集都没有,见了面都得绕着走,这样下去怎么能安稳? 左宗棠一看这情况,没犹豫,直接把那些“汉回分治”的老规矩给废了。他让人贴出告示,说不管是汉族、维吾尔族、回族还是其他民族,想住哪儿住哪儿,想一起去市集做买卖也随便。刚开始还有人犯嘀咕,怕出乱子,结果没几个月,城里的市集就热闹起来了——汉族的货郎挑着针线去维吾尔族老乡的院子里卖,回族的师傅也愿意教汉族徒弟做面食,慢慢的,大家发现彼此也没那么不一样,都是想好好过日子的人,那点隔阂也就慢慢消了。 但光打破隔离还不够,老百姓没饭吃,日子还是过不下去。那时候新疆因为打仗,好多田地都荒了,水渠也堵了,连种子都难找。左宗棠琢磨着,得让土地重新种上庄稼才行。他就下令,让一部分清军士兵暂时放下武器,去开垦荒地——这就是“军屯”,士兵们一边守着边境,一边种地,既不用额外消耗粮食,还能给老百姓做个榜样。 同时,他又派人去招抚那些因为战乱躲进山里的流民,不管是哪个民族的,只要愿意回来种地,就分给他们土地、种子,还派懂耕作的人教他们怎么种棉花、种粮食。 新疆缺水,他又让人去疏浚早就淤塞的坎儿井,一条一条挖通,让雪水能够顺着井渠流到田地里。你还别说,这么一来,不到两年,好多荒田就重新绿油油的了。 维吾尔族老乡看着自家地里的麦子熟了,汉族士兵帮着收割,回族乡亲又帮着把粮食运回家,大家一起忙活,有了收成,心里就踏实了,对这个新来的“左大人”也多了几分信服。 日子稍微安稳点,左宗棠又发现一个问题——过去清朝在新疆的治理太散了,好多地方靠当地的伯克(就是少数民族的首领)管着,但有些伯克要么能力不够,要么只顾自己的利益,老百姓有委屈没地方说。他就给朝廷上书,说要调整治理的法子,不能再这么松散下去。 后来,他在新疆设了好多府、厅、州、县,就跟内地一样,派朝廷的官员去管事,但不是把当地的伯克全换掉,而是让那些有威望、愿意为老百姓办事的伯克也参与到政务里来。 比如村里有啥事儿,汉族的县官会跟当地的伯克一起商量,尊重老百姓的习俗,也按朝廷的规矩来。这样一来,既保证了朝廷能管到地方,又不让当地乡亲觉得被外人管着,心里舒服多了。 有一次,两个村子因为水源闹矛盾,一个是汉族村,一个是维吾尔族村,县官跟伯克一起去调解,最后商量着按人头分水,两边都满意,这要是在以前,说不定就打起来了。 左宗棠还觉得,要让新疆长远安稳,光靠大人还不行,得从孩子抓起。那时候新疆没多少学堂,好多孩子要么没学上,要么只能跟着家里人学些手艺。他就让人在各个府县办起了义学,不管是汉族孩子,还是维吾尔族、回族的孩子,都能免费去读书。 学堂里不光教汉字、读经书,也会请当地的老先生教本民族的语言和习俗,不会逼着大家只学一样。有个维吾尔族的孩子叫阿卜杜,以前跟着父亲放羊,后来去了义学,学会了汉字,还能帮着村里跟汉族商人写契约,村里人都觉得这孩子有出息。 慢慢的,越来越多的各族孩子一起上学,一起在学堂院子里玩弹弓、踢毽子,小时候就处得跟兄弟姐妹一样,长大了自然就不会有那么多隔阂了。 其实,左公这些贡献,不是官方“没明说”,而是这些事不像打仗那样有轰轰烈烈的战绩,更像是春风化雨,一点点渗进新疆的土地里。他没想着用强硬的手段去“管”各族老百姓,而是想着怎么让大家能一起过日子、一起变好。 正是因为他当年打破了隔离,恢复了生产,理顺了治理,又办了学堂,才给新疆的民族团结打下了底子。 直到今天,我们再看新疆各族人民和睦相处、一起发展的样子,其实都能看到左公当年的那些智慧。比起收复土地的战功,这份让这片土地真正“活”起来、让各族人真正拧成一股绳的本事,才是他留给我们最宝贵的东西。

用户11xxx27

其实还有种树,种棉花,推进汉语言学习等等,也算清朝最后脊梁。