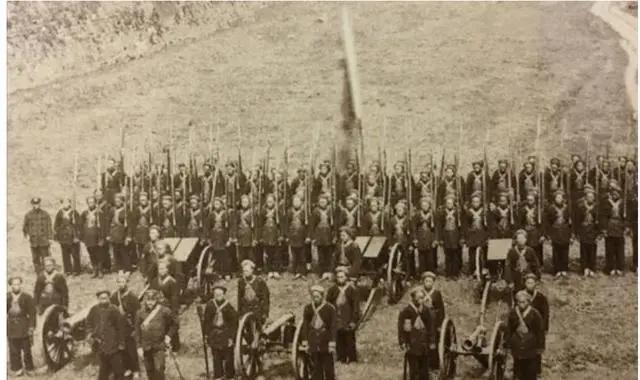

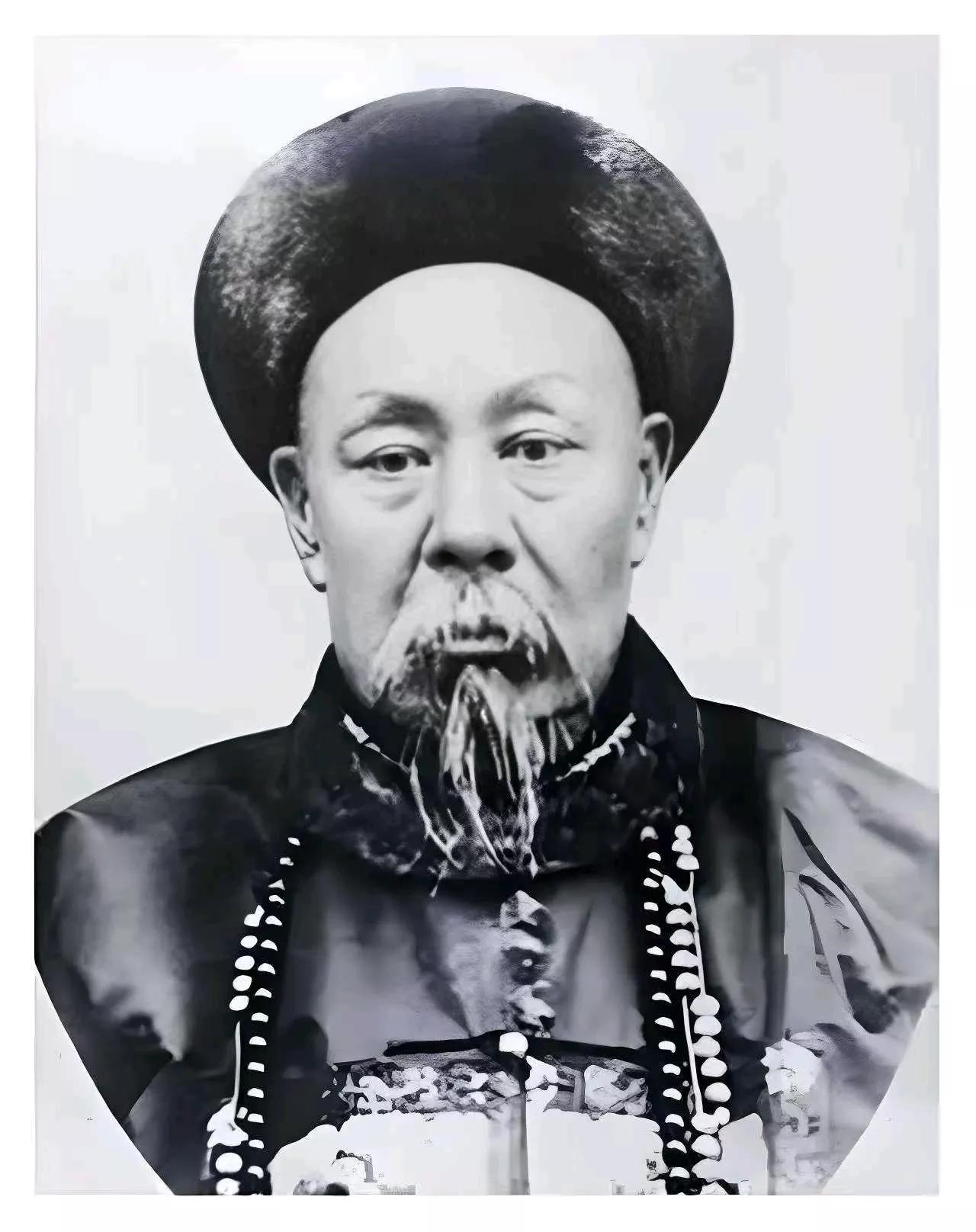

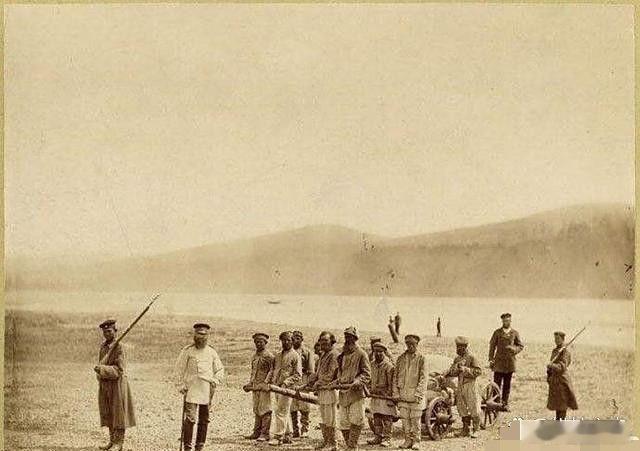

清军攻下和田的时候,城门刚开,进城的士兵就有点愣住了,街上到处是皮肤黝黑、口音奇特的陌生人,他们聚在一起,或是摆摊卖货,或是抬着奇怪的设备,还有的人手里握着英式步枪。 1879年,和田城刚被攻破后,当清军士兵推开城门时,眼前景象令他们攥紧了刀柄。 五千余名肤色黝黑、眼窝深陷的陌生人挤在街巷间,有的扛着木箱,有的支着铁皮炉子,更有几个腰间鼓囊囊的,隐约能瞥见英式步枪。 这不是新疆土著,更非阿古柏余部,分明是一群来自英属印度的“不速之客”! 谁也没想到,收复南疆的最后一步,会卡在这五千异客身上。 而左宗棠的应对,不仅化解了一场外交风波,更悄然改写了新疆的百年格局。 要理清这些印度人的来历,得从十二年前说起。 1865年,中亚浩罕汗国的军事头目阿古柏趁清朝内忧外患,率部侵入新疆。 这个自封“毕条勒特汗”的侵略者,表面是“平叛”,实则做着分裂疆土的勾当。 更危险的是,他背后站着两个列强,沙俄想南下染指喀什,英国则试图以北疆为跳板,遏制沙俄扩张。 英国人的算盘打得精妙。 他们从英属印度调兵遣将,往新疆输送洋枪、火药,甚至在喀什秘密开设军工厂。 印度商人则带着棉布、香料和免税特权蜂拥而至,在阿古柏的“洪福汗国”里赚得盆满钵满。 到1877年左宗棠挥师西进时,这些印度人已在和田、喀什扎下根,少的做小生意,多的当军械工匠、情报探子,成了阿古柏政权的“隐形支柱”。 清军收复和田那天,便发现了这场持续十余年的“暗度陈仓”。 五千异客聚在街头,左宗棠忧愁得很。 杀?这些人里有扛锄头的小商贩,有带家眷的老妇,真要动刀,列强必借“屠杀侨民”大做文章。 赶?细查底细才发现,七成是普通商人,两成是技术工匠,还有一成三十余人,专做测绘、传递密信,分明是英国安插的眼线。 若一概驱逐,工匠的手艺、商人的渠道,反可能被沙俄或其他势力利用。 左宗棠幕僚说:“现在不是赌气的时候,硬来只会让人抓把柄,咱们得立规矩。” 他下令封死城门,既防异客外逃,也阻外人混入,又急调通晓多国语言的译员,逐个登记造册。 这一查,底细渐渐清晰。 有来自孟买的纺织匠,能操弄英国新式织机。 有加尔各答的军械师,参与过阿古柏兵工厂的火枪组装。 还有几个自称“商人”的,随身带着标满新疆山川的羊皮地图,墨迹未干。 左宗棠的处理,精准的剖析了出来。 第一刀,斩间谍。 三十余名身份可疑者被单独关押,随身的密函、测绘工具、与英国领事的往来信件尽数封存。 第二刀,收工匠。 军械、纺织、制革工匠被集中起来,押解去兰州制造局。 当时清军装备落后,自制枪炮常被列强笑话“不如洋货”。 这些印度工匠带着技术来,到了兰州便被编入工坊。 后来兰州能仿制德国毛瑟枪、改良传统火铳,这些“外来的师傅”功不可没。 第三刀,管商人。 普通商人给了两条路,想走的,发路引、派护卫,从喀什出境。 想留的,必须注销“洪福汗国”发的免税凭证,重新向清廷登记、缴税,且只能在和田城内活动。 有人不甘心,左宗棠只说一句:“从前跟着阿古柏赚的黑钱,够你们在新规矩下从头再来。” 多数人权衡利弊,选择留下。 毕竟,新疆的丝路贸易,根子还在中原。 最绝的是,所有处理都在“规矩”二字上做文章。 没有屠刀,没有谩骂,清军只是划清了“合法”与“非法”的边界。 五月,最后一批印度间谍被移交给英国驻喀什领事。 英方本想借机施压,却见清军递来的文件整整齐齐,连间谍与伦敦往来的邮戳都标注得清清楚楚。 这场“五千异客”风波,成了左宗棠治理新疆的缩影。 朝堂里,李鸿章还在念叨“海防优先”,英国公使威妥玛仍在施压“承认既成事实”,左宗棠却在给朝廷的奏折里写:“边疆稳,不在兵多,而在规矩立得牢。” 他知道,收复新疆易,守住新疆难,打垮阿古柏易,拆掉英国埋下的“暗桩”难。 而这五千异客的处理,正是拆弹的关键一步。 1884年,新疆建省。 曾经的“洪福汗国”成了历史名词,和田的印度商人只剩百余人,且全在清廷监管下做正当生意。 兰州制造局的枪炮开始成批运往前线,新疆的棉花、茶叶也顺着新修的驿道销往内地。 左宗棠已68岁,他带着棺材出征时说的“不收复新疆,誓不生还”,终成现实。 所谓家国,从不是靠匹夫之勇,而是靠清醒的判断、务实的手段,和“既让人怕,更让人服”的底气。 主要信源:(澎湃新闻——慧说趣事 | 左宗棠收复新疆)

小日子核污排海无耻

左公:外贼不灭!何以家还!!!!!