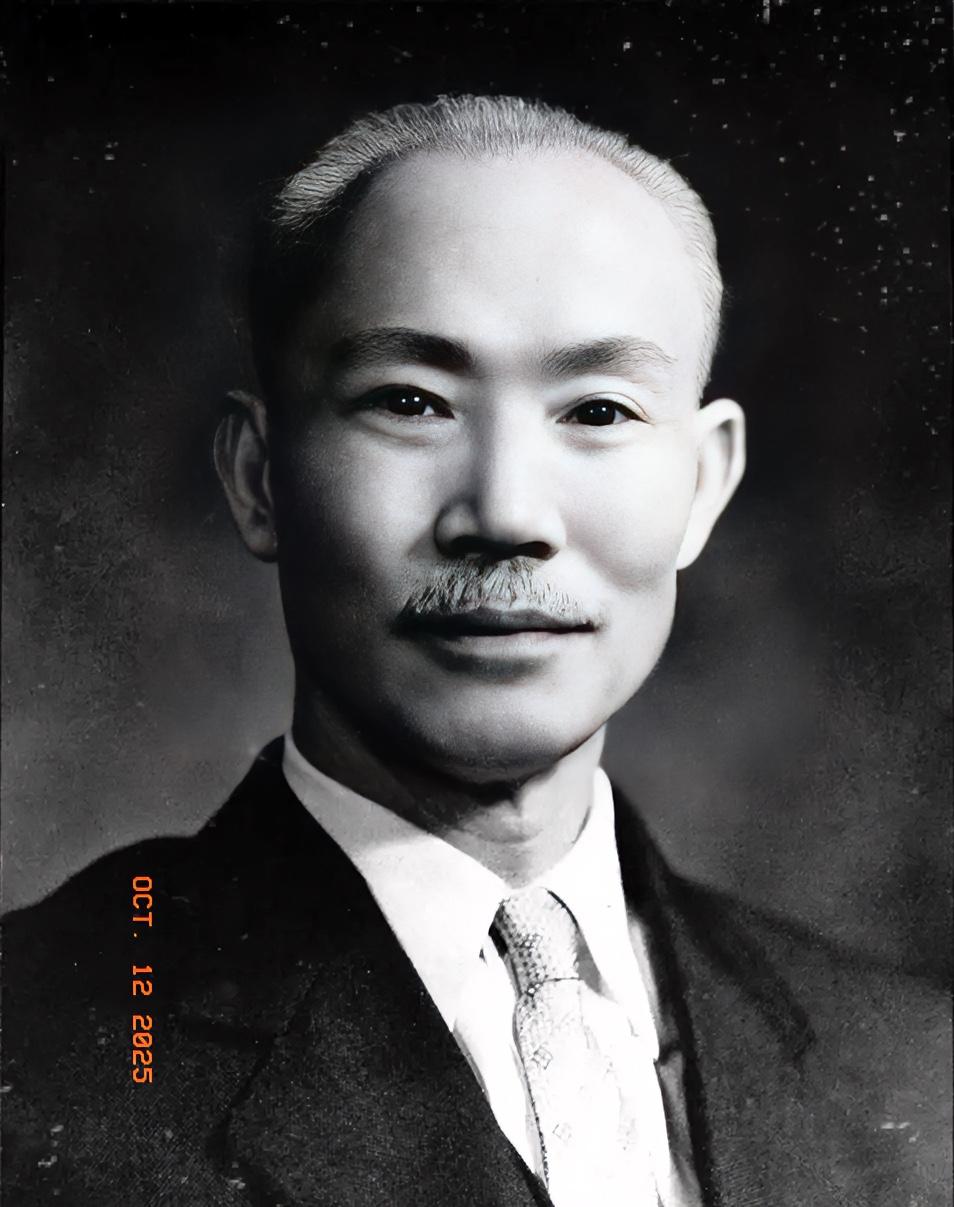

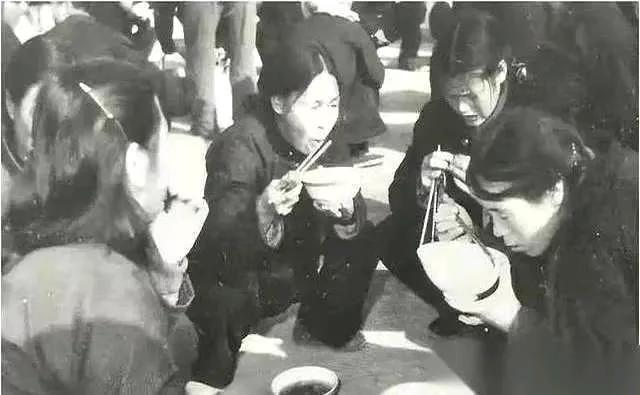

1945年春天,胶东半岛的一个小村庄里,13岁的陈敏学正在家里背诵日语课文,突然,两个端着枪的日本兵闯进了院子。“会说日语的小子,跟我们走!”其中一个用蹩脚的中国话吼道。 这一刻,陈敏学攥紧了手里的课本,他知道这一天终究会来,自从村里开办日语学习班后,他就成了日本人重点关注的对象,不是因为别的,就因为他学得太快,说得太流利。 父亲曾经警告过他,学鬼子的话是为了知己知彼,绝不是为了给他们卖命,可现在,两把黑洞洞的枪口正对着全家人,他没有选择的余地。 母亲瘫软在地上,妹妹吓得躲在门后不敢出声,父亲想要上前理论,却被枪托狠狠推开,陈敏学咬了咬牙,放下课本站起身来,迈步走向了未知的命运。 日军据点设在十里外的龙王庙,这里原本是村民们祈求风调雨顺的地方,如今却成了侵略者的巢穴,小队长藤田上下打量着这个瘦弱的少年,用日语问了几个问题,陈敏学都对答如流。 藤田很满意,当场决定让他留下当翻译,从那天起,陈敏学有了一个日本名字,穿上了日本军装,成了据点里最年轻的翻译官。 村里人的唾沫星子几乎要淹没这个13岁的孩子,走在街上,有人躲得远远的,生怕沾上汉奸的晦气,有人则直接指着他的鼻子骂,说他祖宗八代的脸都被丢尽了。 陈敏学一声不吭,他不能解释,也没法解释,因为他心里藏着一个秘密,一个关乎许多人性命的秘密。 在据点里的第三天,陈敏学就开始琢磨怎么把日军的情报传递出去,他发现每次日军准备大规模行动前,伙房都会多蒸好几笼馒头,炊事班会格外忙碌。 他开始留心藤田办公室里的动静,趁着送茶倒水的机会,偷看墙上的作战地图,那些标着红色箭头的位置,往往就是即将遭殃的村庄。 第一次传递情报时,陈敏学的手抖得几乎拿不住笔,他把消息写在一片薄纸上,趁着上茅房的功夫塞进墙缝里。 第二天清晨,来据点送菜的老李头会顺手掏走那张纸条,就是通过这样简陋而危险的方式,许多村庄提前得到警报,转移了粮食和人员,让日军的扫荡一次次扑空。 最让陈敏学揪心的一次,是日军计划夜袭王家沟的游击队伤兵站,那里住着十几个受伤的战士和照顾他们的老乡,如果被日军发现,后果不堪设想。 可是那几天据点戒备森严,送菜的老李头生病没来,情报根本送不出去,陈敏学急得整夜睡不着,最后想到一个办法。 他给家里写了封信,表面上是报平安,实际上用藏头的方式把消息藏在字里行间,他的母亲虽然不识几个字,但能看懂儿子从小就会的暗语。 三天后,母亲托人给他送来一双新棉鞋,哨兵检查时把鞋底都翻了个遍,什么也没发现,等到晚上,陈敏学拆开鞋垫,发现母亲用针线扎出了简单的回信:人已转移,放心,那一刻,这个13岁的少年把脸埋进被子里,无声地哭了。 藤田不是傻子,接连几次行动失败让他起了疑心,他开始怀疑据点里有人通风报信,把接触过情报的人都审问了一遍。 陈敏学也被单独叫去问话,藤田把军刀架在他脖子上,冰冷的刀锋贴着皮肤,只要稍微用力就能割破喉咙。 陈敏学强迫自己不去发抖,用日语平静地说自己只是个翻译,什么都不知道,或许是因为他年纪太小,或许是因为他的日语说得实在漂亮,藤田最终还是放过了他。 就这样提心吊胆地过了几个月,1945年8月15日,日本天皇宣布无条件投降,藤田听着收音机里的广播,把酒瓶狠狠摔在地上,整个人瘫坐在椅子上失声痛哭。 陈敏学趁着混乱冲进档案室,抢出一本记录着被捕人员名单的花名册,这本册子记载着日军抓捕的抗日人士和普通百姓的信息,是重要的证据。 当八路军接管据点时,陈敏学穿着日本军装站在院子里,把那本花名册双手递了上去,围观的村民群情激愤,有人喊着要打汉奸,就在这时,王家沟的村民赶来了,送菜的老李头也拄着拐杖站出来作证。 他们告诉大家,这个孩子救了多少人的命,传递了多少重要情报,人们这才恍然大悟,原来那个被骂了几个月的小汉奸,竟是冒死潜伏的英雄。 战争结束了,可陈敏学身上的阴影并没有立刻散去,他觉得自己愧对那些骂过他的乡亲,因为他确实穿着敌人的衣服,说着敌人的话,在敌人的据点里生活。 直到多年以后,当他成为一名教师,看着课堂上那些和他当年一样大的孩子,他才渐渐释怀。 历史不应该被忘记,那些在敌后潜伏的英雄们,承受着常人难以想象的压力和误解,他们没有在战场上冲锋陷阵的荣光,却同样用生命在战斗。 陈敏学只是其中的一个,还有更多像他这样的人,在黑暗中守护着微弱的光明,等待着胜利的那一天。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:新华社——抗日小英雄陈敏学:13岁潜伏日军据点