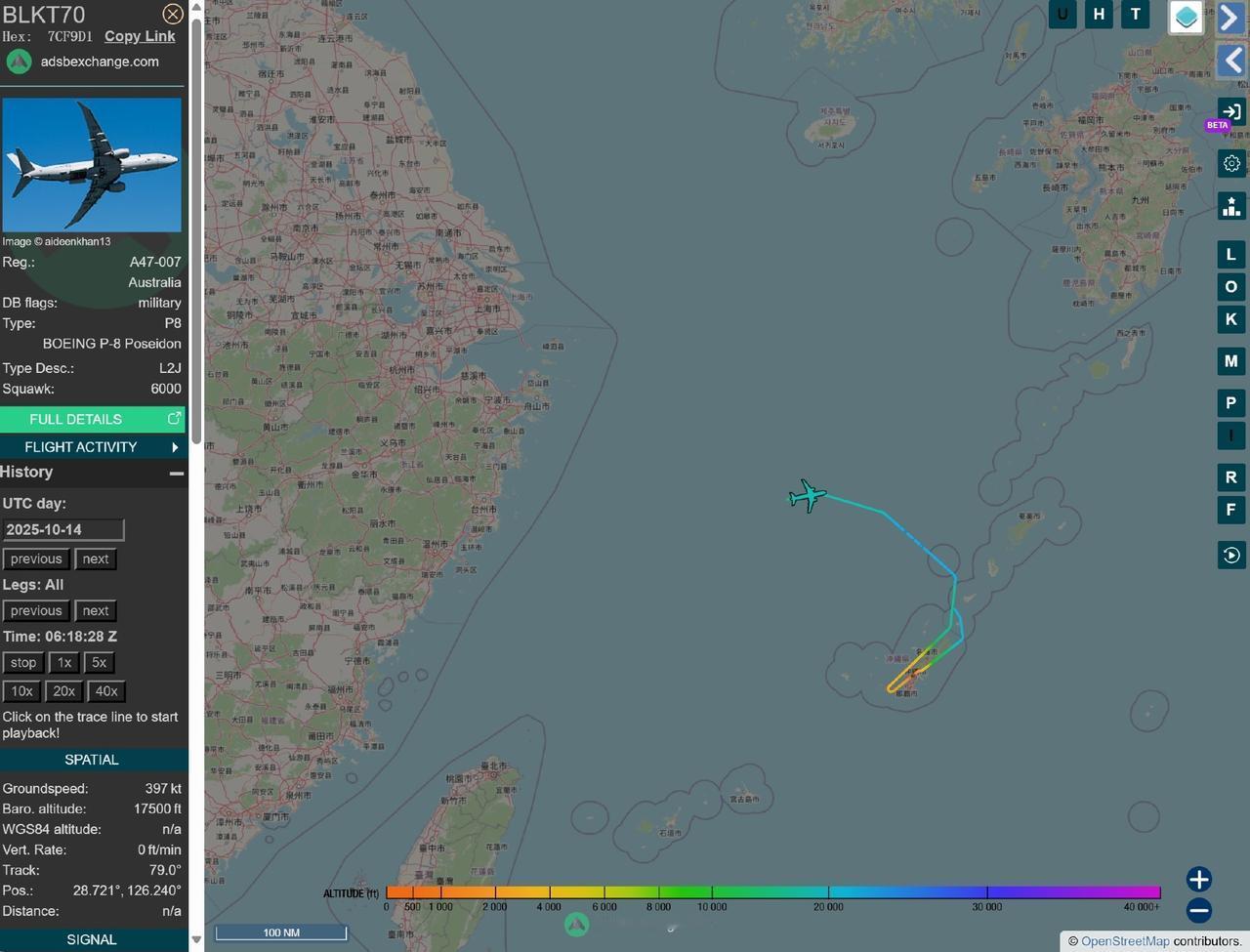

中国稀土王炸一出,西方的诺贝尔奖瞬间就成了“人类笑话”!因为要是所谓的诺贝尔奖要是真的有那么神,那么现在欧美这些西方列强也就不会如此破防,如此痛苦了。 稀土这东西号称“工业维生素”,手机芯片、导弹制导、新能源汽车哪样都离不了,但稀土元素长得太像,分离提纯曾是世界级难题。 上世纪七十年代前,全球稀土分离技术被欧美牢牢攥在手里,中国明明坐拥海量稀土资源,却只能当“原料出口国”,挖出来的稀土矿低价卖给国外,再花大价钱买人家提纯后的成品,中间的利润差能差出几十倍。 那时候法国的稀土巨头公司更是狂得没边,中国想买技术,人家不仅狮子大开口,还逼着签霸王条款,要求中国产的稀土制品必须由他们独家经销。 就在这憋屈的时候,徐光宪院士站了出来。1972年,已经五十多岁的他接下了分离镨钕的紧急任务,要知道这在当时是公认的“不可能完成的任务”。国际上通用的分离法子要么成本高得吓人,要么纯度上不去,根本没法大规模工业生产。 徐光宪没走老路,带着团队一头扎进实验室,从核燃料萃取的老经验里找突破口。那时候条件差,不管是摇漏斗做基础试验,还是去车间三班倒盯生产,徐光宪啥都亲自上,一个流程的研制少则几个月多则一年,团队里的人后来回忆,至今还保留着大家一起倒班写的实验记录。 没白费功夫,1976年在包头的稀土会议上,徐光宪抛出了串级萃取理论,直接震惊了整个行业。这理论有多牛?简单说就是能精准算出萃取剂用量、反复次数这些关键参数,以前靠经验摸索的瞎蒙活儿,变成了有章可循的精准操作。后来他带着团队用计算机做动态仿真,能根据不同的稀土矿、不同的产品要求,一周内就设计出最优流程,还能直接用到工厂生产里。 1984年包头的工业试验最能说明问题,离设备试运行只剩 5 天的时候,徐光宪亲自去现场检查,一眼就发现充槽液料浓度设置错了,赶紧调整参数。结果设备一开,才9天就产出了合格的纯钕产品,这在以前想都不敢想。 从那以后,中国稀土产业彻底翻身了。徐光宪每年都办讲习班,把这理论教给全国的科研人员和工人,短短几年,全国各地的稀土厂都用上了这技术。以前那些耗时长、产量低的老工艺被全扔了,一排排萃取箱连起来,原料进去,高纯度稀土就源源不断出来。 到了九十年代,中国的单一高纯稀土大量出口,直接把国际价格压降了一半,那些曾经垄断市场的欧美厂商一个个扛不住了,减产的减产,停产的停产,这股冲击波被国外叫做“中国冲击”。日本在1988年的技术交流会上还嘴硬,说要坚持“中国供原料、日本搞精制”的原则,结果转头就发现,中国早就有了自己的全套技术体系,简直是当众被打脸。 更狠的是,这技术至今还攥在中国手里。2025年10月,中国直接出台政策,对离心萃取设备、稀土用焙烧窑这些关键设备实施出口管制,等于把稀土产业链的“根”给守住了。欧美急得跳脚,想自己搞研发,可折腾来折腾去就是突破不了,毕竟串级萃取理论的底层逻辑被徐光宪摸得透透的,他们再怎么绕也绕不开。 这时候再看诺贝尔奖,就显得特别讽刺。当年玛丽・居里因为分离镭和钋,拿了诺贝尔物理奖又拿化学奖,成了科学界的传奇。可徐光宪的串级萃取理论,直接改写了全球稀土产业格局,把西方垄断了几十年的技术壁垒砸得粉碎,让一个资源大国摆脱了被卡脖子的命运,这样的贡献难道不比单纯分离两种元素更重大? 徐光宪后来拿遍了中国的顶级荣誉,2009年摘得国家最高科学技术奖,还有何梁何利奖、国家自然科学奖一大堆,可诺贝尔奖的门槛,却始终没向他敞开。 要是这理论是欧美科学家提出来的,估计早就拿奖拿到手软了,说不定还得被吹成“改变世界的伟大发现”。可就因为提出者是中国的徐光宪,这理论再牛也入不了诺奖的眼。 现在欧美一边为了稀土技术求爷爷告奶奶,一边对着诺贝尔奖的奖杯自我感动,这种反差简直太滑稽。中国的稀土技术越硬,西方越痛苦,就越能看出诺贝尔奖的含金量早就掺了水,所谓的“科学公正”,在国籍和利益面前根本不堪一击,说它是“人类笑话”,一点都不冤枉。