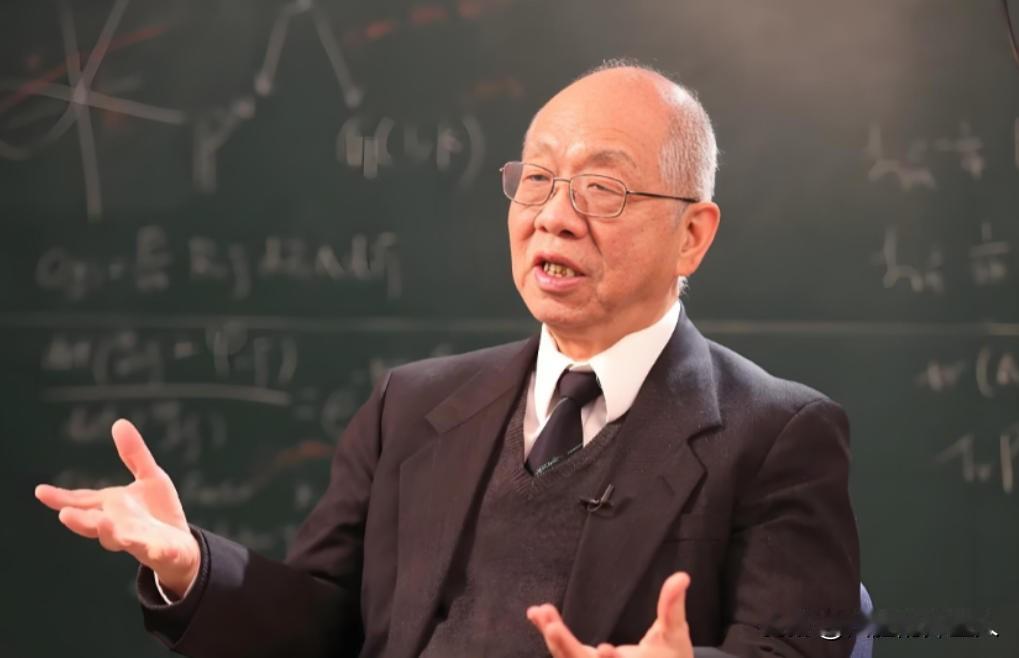

美籍数学家丘成桐在清华任教,被问到:“您现在的薪水有多少?”丘成桐回答:“我在中国任教40年了,我从未拿过1分钱薪水。不是他们不给,而是我不要!”丘成桐的话震惊了所有人,而他接下来对中国数学的预判,振奋人心:“到2030年,中国本土数学家将能引领全世界!” 主要信源:(封面新闻——独家专访丘成桐:数学家盼望的不是万两黄金 追求的是永恒的真理) 清华大学数学系的办公室里,阳光透过百叶窗洒在堆满书籍的办公桌上。 丘成桐教授正在整理一叠手写讲义,纸张边缘已经微微卷起。 当有人好奇地问起他在清华的工资时,这位满头银发的数学家放下手中的粉笔,露出温和的笑容: "我在中国教了四十年书,没拿过一分钱工资。" 这话让在场的人都愣住了。 要知道,丘成桐可是国际上鼎鼎大名的数学大师,是第一个获得数学界诺贝尔奖——菲尔兹奖的华人。 他在哈佛大学当教授时,年薪少说也有几十万美元。 可回到祖国教书,他反而一分钱都不要。 丘成桐的成长故事就像一本励志小说。 1949年广东梅州,丘家老宅的煤油灯下,八个孩子围坐在父亲身旁。 屋外蛙声阵阵,屋内书声琅琅。 虽然全家常靠救济面条度日,但父亲始终坚持每晚点燃那盏昏黄的煤油灯,教导孩子们诵读诗书。 这种清贫而充实的生活,在丘成桐十四岁那年戛然而止——父亲猝然离世,家庭重担全部落在体弱的母亲肩上。 "再苦不能苦教育。" 母亲这句话成为支撑全家的精神支柱。 她同时打着三份零工,双手磨出厚茧,却始终不肯让孩子辍学。 有时深夜归来,她会悄悄走到孩子们床前,为他们掖好被角,这个细微的动作深深烙印在丘成桐心中。 1963年,丘成桐以优异成绩考入香港中文大学。 由于买不起教材,他每个周六都会步行四公里,到城中最大的书店站着看书。 店員起初以为这个年轻人只是随便翻翻,后来发现他总是在数学专区一站就是整天,时而沉思,时而快速在笔记本上演算。 三年后,这个"站着读书"的穷学生提前修完所有学分,获得了赴美深造的机会。 伯克利大学的图书馆成为丘成桐的新天地。 这里与香港书店不同,数百万册藏书可随意借阅。 他如饥似渴地研读各类数学专著,常常是第一个进馆、最后一个离开。 有时沉迷演算,连管理员锁门都未察觉,只得在书库中过夜。 这种专注很快引起数学泰斗陈省身的注意,在陈先生的悉心指导下,丘成桐在微分几何领域突飞猛进。 1976年斯坦福大学的那场学术报告会,成为丘成桐学术生涯的转折点。 当时年仅27岁的他,面对满座的世界顶级数学家,对著名的"卡拉比猜想"提出质疑。 在场的老先生们窃窃私语,而提出该猜想的卡拉比本人就坐在第一排。 令人意外的是,在经过三年反复验证后,丘成桐不仅收回了质疑,还完美证明了猜想的正确性。 这个戏剧性的转变,让"丘成桐"这个名字响彻国际数学界。 功成名就后,丘成桐没有忘记1979年那个春天在机场许下的诺言。 他开始频繁往返于中美之间,在清华大学开设讲座时,他注意到一个细节: 许多来自农村的学生穿着打补丁的裤子,但笔记本却记得密密麻麻。 这个发现让他想起自己的童年,于是悄悄设立了一项助学金,却要求不公布捐赠人信息。 在清华园的教室里,丘成桐讲课从不看讲义。 白色粉笔在他指尖飞舞,复杂公式如行云流水般铺满整块黑板。 有次讲到兴处,他连续写满六块黑板,最后转身对学生说: "数学之美,在于它能让最朴素的心灵触及最永恒的真理。" 课后,他总会留在教室答疑,有时直到夜幕降临,管理员前来锁门才离开。 2019年秋天,清华大学数学科学中心落成典礼上,丘成桐站在演讲台前。 阳光透过玻璃幕墙,在他花白的头发上投下光晕。 他说: "四十年前,我在这里许下心愿;四十年后,我看到了中国数学的崛起。" 台下,他资助过的学生中,已有十余位成为国内外知名数学家。 如今在清华园,人们经常能看到一个清瘦的身影。 他穿着朴素的夹克,背着旧书包,步行往返于办公室和教室之间。 有时会有新生把他误认为普通老教授,上前问路。 他总是耐心指引,然后继续前行,背影融入梧桐树影中。 这个身影的主人,依然保持着每天工作12小时的习惯,只为践行那个半个世纪前的承诺:让中国的数学屹立于世界之林。 在丘成桐的办公室书架上,摆着一盏仿古煤油灯。 每当有新入职的教师问起,他总会说起童年那盏灯的故事。 他说父亲曾教导他,知识分子的价值不在于获得多少,而在于奉献多少。 这句话,他用了整整一生来践行。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!