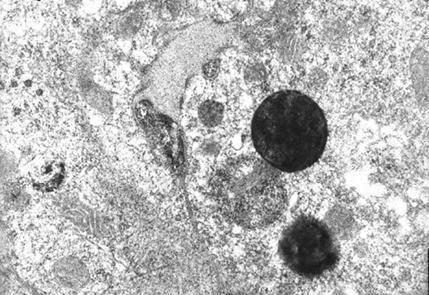

1921年11月,弗莱明在实验过程中,不小心打了个喷嚏,一点鼻腔粘液刚好滴在培养基上。他怎么也没想到,自己的这个举动,竟然帮助科学家研究出了一种药物,在70年内救了上亿人性命,人类寿命也平均提高15年。 弗莱明是个苏格兰乡下娃,小时候家里穷,父亲走得早,基本上就是在山野里“放养”长大的。大自然就是他最好的老师,让他养成了一双特别会观察的眼睛。 20岁那年,他拿到一笔舅舅的遗产,在当医生的哥哥建议下,报考了医学院。毕业后,他跟了一位叫赖特的导师。 真正让他研究方向定型的,是一战。那会儿他跟着老师去法国前线,天天见的都是血肉模糊的伤员。他发现一个特别残酷的事:很多士兵不是死在枪林弹雨里,而是死在了伤口感染上。当时通用的办法是啥?用消毒剂硬灌。结果呢?消毒剂在杀死细菌的同时,也把人体自身的白细胞给干掉了,相当于敌我不分,一通乱杀,伤口感染反而更严重。 这个发现让弗莱明极其震撼。从战场回来后,他就憋着一股劲儿,发誓要找到一种“神药”,它必须得像个精准的狙击手,只杀细菌,不伤人体细胞。这个念头,成了他后半辈子研究的核心目标。 1921年11月,弗莱明正琢磨这事儿呢,结果自己得了重感冒。那天他对着一个培养着细菌的培养皿,没忍住,一个大喷嚏就出去了,一小滴鼻涕不偏不倚落了进去。换做别人,这盘实验材料就废了,得扔。但他不但没扔,还把这个“被污染”的培养皿留了下来。 过了两周,奇迹发生了。他发现培养皿里长满了细菌,唯独滴了鼻涕的那一小块地方,干干净净,细菌全死光了,还形成了一个透明的圈。弗莱明瞬间就兴奋了,他意识到鼻涕里肯定有某种能杀菌的玩意儿! 经过研究,他把这东西命名为“溶菌酶”。为了搞到更多实验材料,据说他满实验室追着同事,用柠檬熏他们的眼睛,就为了收集一点眼泪。 可惜的是,溶菌酶虽然能杀菌,但能力比较弱,对很多厉害的病原菌都没啥用。研究了七年,没啥突破,这事儿就慢慢放下了。 但这就像一次预演,让弗莱明彻底相信,自然界中一定存在着那种他梦寐以求的“精准狙击手”。 1928年的夏天。弗莱明还是老样子,实验室里堆满了各种做完实验没来得及洗的培养皿。他这习惯在别人看来是邋遢,但正是这个“邋遢”,给了第二次偶然一个绝佳的登台机会。 他休假回来,整理桌上那堆“垃圾”时,又发现了一个奇怪的培养皿。里面因为被一种青绿色的霉菌污染了,但他敏锐地注意到,霉菌周围一圈的葡萄球菌也都被杀死了,形成了一个清晰的“无菌圈”。 这一次,弗莱明知道,他可能真的撞大运了。他小心翼翼地把这种霉菌分离出来,发现它分泌的汁液有强大的杀菌能力。因为这种霉菌属于青霉菌属,所以他把这种神奇物质命名为“青霉素”。 弗莱明的发现,在当时几乎无人问津。为啥?因为他遇到了一个巨大的坎儿,他是个细菌学家,不是化学家。他知道青霉素是个宝贝,但他没本事把它从霉菌培养液里大量、稳定地提纯出来。他搞出来的粗提物,杂质太多,效果不稳定,有时候甚至对实验动物有毒。 他写了论文发表,也把菌种送给其他研究机构,但十年过去了,青霉素依然只是躺在论文里的一个名词。弗莱明自己也几乎放弃了。 真正的转机,要等到二战爆发。 战争这个催化剂,再次把“对付伤口感染”这个难题推到了风口浪尖。这时候,牛津大学的两位科学家——霍华德弗洛里和恩斯特钱恩,偶然翻到了弗莱明十年前那篇论文。他们立刻意识到这东西的巨大潜力。 跟弗莱明不同,这俩人一个是病理学家,一个是生物化学家,正好组成了完美的“黄金搭档”。他们重拾了弗莱明的研究,用尽各种化学方法,终于在1940年成功提取出了高纯度的青霉素粉末。提纯后的青霉素,抗菌能力比弗莱明的粗提物强了几千倍。 医学界终于被震撼了。第一个接受治疗的是一个叫艾伯特亚历山大的警察,他因为刮胡子不小心划伤了脸,结果严重感染,满脸流脓,高烧不退,已经快不行了。医生们死马当活马医,给他注射了青霉素。效果立竿见影,他很快就退了烧。可惜的是,当时的青霉素产量实在太低了,所有库存都用完了,也不足以支撑整个疗程,这位警察最终还是去世了。 但这次失败的成功,让全世界看到了希望。当时二战打得正酣,美国政府意识到这东西的战略价值,将其列为仅次于原子弹的最高级别研究项目,投入巨资,动员全国的力量来解决量产问题。 后来青霉素被大量生产出来,送往前线,拯救了无数士兵的生命。战后,它迅速普及到民用领域,肺炎、脑膜炎、败血症这些曾经的“绝症”,一下子变得可以治愈。 1945年,弗莱明、弗洛里和钱恩三人共同获得了诺贝尔生理学或医学奖。