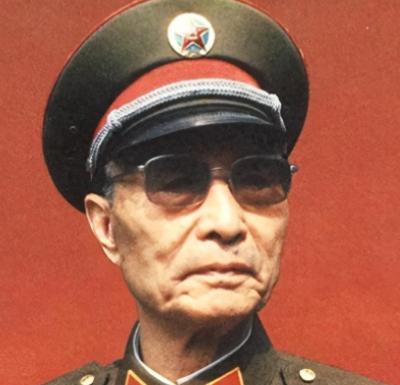

1964年,张爱萍将军到酒泉某基地视察,突然,他发现有10多名背着斜挎包的战士站在不远处,张将军上前搭话,战士们的几句话入耳,他顿时火冒三丈! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 张爱萍出身普通家庭,自小吃过苦,他干事有一股实在劲儿,喜欢到现场亲自看情况,从不满足于别人汇报的表面数据,在基地,他很少坐在办公室,更愿意走到士兵和科研人员中间,看看实际生活到底怎么样,他不愿意别人粉饰太平,更不喜欢官僚的套路。 有一次,他巡视服务社,发现货架上几乎空空如也,只有角落里几包饼干和几罐罐头,几个士兵排队等着,脸上是晒脱皮的痕迹,挎包里只剩几块干馒头,张爱萍随手拿起一块,掰了掰,硬得像石头,他问服务社负责人,为什么补给不过来,对方支支吾吾,说物资优先留给机关,张爱萍当场发火,要求无论如何,士兵优先,哪怕只剩最后一袋米,也要先送到哨所。 他发现,不止是吃饭难,连喝口水都不容易,基地水源不稳定,战士们常年喝着带沙的咸水,喝一口直皱眉,夏天没有冷饮,科研楼里连风扇都配不上,屋里热得像蒸笼,张爱萍觉得,这些情况必须马上解决,他带着几个人,顶着烈日去找新水源,计划打井、建净水池,用最短的时间,把干净的水送到每一个角落。 基地很快有了变化,没多久,第一口井打成了,水质比原来清澈许多,张爱萍又盯着冷饮车间的进展,要求尽快投产,哪怕机器还不完善,也要让士兵们夏天能吃上一根冰棍,冰棍厂建起来后,他常常盯着分发情况,生怕哪个哨所被落下,那年夏天,戈壁滩上第一次送去了冰棍,士兵们吃在嘴里,心里都觉得舒服了不少。 不仅如此,他还安排后勤部门增加服务车,专门负责给偏远哨所送补给,每逢送货日,车厢里装得满满当当,大米、蔬菜、药品一样不少,张爱萍还组织大家用本地肥料种菜,改造废弃油桶做成储水罐,争取让大家一年四季都能吃到新鲜蔬菜,冬天到了,他从新疆调来一批羊皮袄,亲自检查质量,发现有补丁的坚决不用,甚至把自己的旧袄让给最辛苦的士兵。 基地曾有人提出用30万元建纪念亭,张爱萍直接否决,表示这些钱应该花在实用项目上,他说,纪念的事以后再说,现在最重要的是让战士们吃饱穿暖,把后勤保障做好,这笔钱后来全部用来建净水厂和冷饮车间,剩下的则用来改善炊事班设施,每到发补给的时候,他总要亲自过问,生怕有人漏掉。 张爱萍的管理方式很接地气,他从不搞花架子,也不允许下属只做表面文章,他要求后勤干部跟着士兵跑一次哨卡,亲身体验几十里沙路的辛苦,再回头想想什么是真正的需求,他常说,只有把一线的难处解决了,科研和战备才有保障。 在他眼里,保障士兵生活和推进国防建设同样重要,他不仅关注后勤问题,还主导了导弹、原子弹、卫星等核心项目的攻关,他明白,只有让科研人员和士兵没有后顾之忧,才能心无旁骛地投入工作,每逢遇到困难,他总是带头想办法,协调资源,推动难题一步步解决。 张爱萍对下属要求严格,但也很有人情味,一次发现军车违规拉西瓜,他先批评负责人,但转头又特批一批糖发给各哨所,让大家吃上甜西瓜,他这样做,是为了让大家明白规矩不能破,但士兵的需要也不能忽视,有战士冬天穿着他发的羊皮袄,心里记着这个“老首长”的细致。 他还鼓励大家多读书、学技术,有人建议建图书室,他马上同意,把原本用来装饰的房间改成了阅览室,基地经济困难时,他让炊事班用棉被保鲜蔬菜,省下了不少采购钱,他的这些做法看似小事,却件件落到实处,让士兵们切身感受到温暖。 张爱萍对细节的关注,不只是为了解决眼前的问题,更是为了提升整个队伍的士气和凝聚力,他常说,国防科技靠的是人,人心齐了,什么难事都能办成,他不喜欢搞特殊,也反对形式主义,每次外出视察都和士兵们一样吃住。 他的事迹在酒泉基地广为流传,老兵们回忆起那段日子,总是提到第一次在戈壁滩吃到冰棍,第一次喝到清澈的水,还有冬天分发羊皮袄时的场面,大家都说,这些变化让人觉得再苦的日子也能坚持下去。 张爱萍一生参与了多项重要国防工程,他亲自担任原子弹试爆的总指挥,也推动了导弹和卫星研发,他在工作中强调协作,注重人才培养,推动军队现代化,无论在什么岗位,他都把士兵的冷暖放在心上,把后勤做到了极致。 晚年,他依然关心基层,反对军队经商和腐败,支持改革,2003年去世,享年93岁,他留给后人的,不只是军事上的成就,更是一种脚踏实地、关心群众的作风,许多老兵说,张将军做事认真,心里总是惦记着大家的生活。