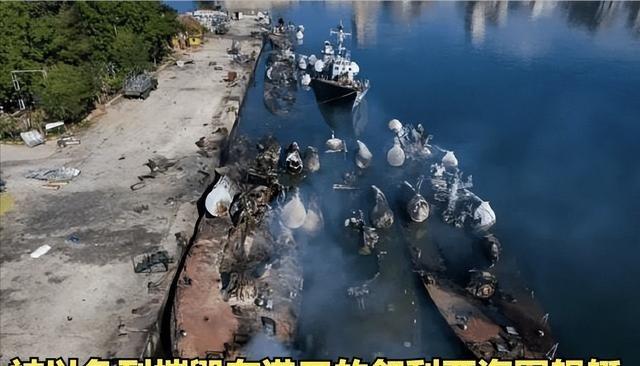

菲律宾没钱用了,暂时不在南海挑衅,暂时保证一个中国政策,然后伸手想要我们给点钱给他,得到钱以后不久又开始挑衅了 对于菲律宾这样的国家,不能想要什么就给什么,对付菲律宾唯一的可用办法就是武力 你只有用武力把菲律宾打趴了,菲律宾才会害怕你,才不会惹是生非 对付菲律宾,只有武力,才是硬道理 国际关系里,有些剧本似乎总在反复上演,让人看得既熟悉又无奈。我们和菲律宾之间的互动,就常常给人一种这样的感觉。 那边手头紧了,需要投资和发展,南海的浪花似乎就平静了许多,关于一个中国的承诺也说得格外恳切。 可一旦援助的款项到位,或者合作的框架搭起来,没过多久,海上的风浪又会重新涌起,各种试探和挑衅的动作也随之而来。这种周期性的变化,让很多人开始怀疑,单纯的善意和金钱,真的能换来长久的安宁吗? 回过头看前些年,当菲律宾将目光转向东方,寻求经济合作的机遇时,气氛一度相当融洽。我们看到了巨大的合作潜力,从基础设施到农业贸易,一系列的协议和投资意向被摆上桌面。 那些曾经被寄予厚望的铁路项目,本应贯穿菲律宾群岛,带动经济,改善民生,成为两国友谊的象征。 那段时间,南海的紧张局势确实得到了显著的缓解,双方似乎都愿意将分歧暂时搁置,专注于共同发展的“大蛋糕”。 这种局面,让很多人相信,经济的纽带或许真的能够超越地缘政治的纷争。 然而,这种平静似乎总是有期限的。风向的转变往往就在不经意间。当一些大型项目的推进遇到困难,或者当外部力量的介入提供了新的选择时,之前那些温和的姿态便开始松动。 海上的船只开始频繁出现在争议海域,言辞也变得强硬起来,仿佛之前的合作从未发生过。更让人玩味的是,这种转变往往伴随着向另一方靠拢的动作,比如开放更多的军事基地,加强联合巡逻。 这种反复横跳的姿态,让人不禁要问,这究竟是战略摇摆,还是一种精心计算的策略?他们似乎在用行动表明,哪边能给的好处多,就暂时向哪边倾斜,而所谓的承诺和原则,在现实利益面前显得相当灵活。 面对这种局面,一种声音开始变得越来越响亮。很多人认为,对于这种模式,不能再抱有幻想。你给钱,他暂时听话;钱给完了,或者觉得有更强的靠山了,他马上就变脸。 这就像一个永远填不满的无底洞,无休止的让步和付出,换不来真正的尊重,只会被对方看作是可以拿捏的软肋。每一次的退让,都可能被解读为软弱,进而鼓励对方下一次更大胆的试探。 这种观点认为,温和的沟通和经济利益的捆绑,对于一个缺乏稳定战略方向的国家来说,效果微乎其微。 于是,一个看似极端但却逻辑自洽的结论便浮出水面:对付这样的国家,只有让对方清晰地认识到力量的绝对差距,才是最有效的沟通方式。 这种观点认为,外交辞令是模糊的,经济承诺是可变的,唯有实力是实实在在、无法辩驳的。只有当实力差距大到让对方无法产生任何幻想,不敢再有任何轻举妄动的念头时,真正的和平与稳定才有可能实现。 这并非是鼓吹战争,而是一种基于现实观察得出的判断:只有让对方感到真正的“疼”,它才会学会尊重规则,不敢再轻易惹是生非。这种“硬道理”虽然听起来不那么动听,但在很多人看来,却是打破这种恶性循环的唯一钥匙。 这种复杂的局面,确实让人感到棘手。我们既希望维护地区的和平稳定,又不能让自己的核心利益受到无休止的挑战。 面对这种“给钱就变好,不给就捣乱”的循环,除了展现出不容置疑的决心和实力,似乎真的很难找到一劳永逸的解决方案。 那么,问题来了,大家觉得,除了让对方看到我们的拳头,还有什么更好的办法,能让对方真正坐下来,进行一场有诚意、有结果的对话呢?