9月30日,美联储高管柯林斯明确说,就算美国政府部门关门停摆了,美联储也一点不受影响,该干啥还干啥。

说白了,政府停摆是政客的问题,管钱的央行可不跟着折腾。这也不是第一次了,2018年底美国政府曾经停摆一个多月,当时美联储照样开会、调利率、发数据,完全没耽误。

首先得明白,美联储跟美国政府根本不是一回事,俩机构各管各的,钱袋子都不搭界。咱们平时说的政府部门,不管是管社保的还是管公园的,全靠国会批的预算过日子,一旦两党闹僵不拨款,这些部门就得歇业,员工要么放假要么无薪上班。

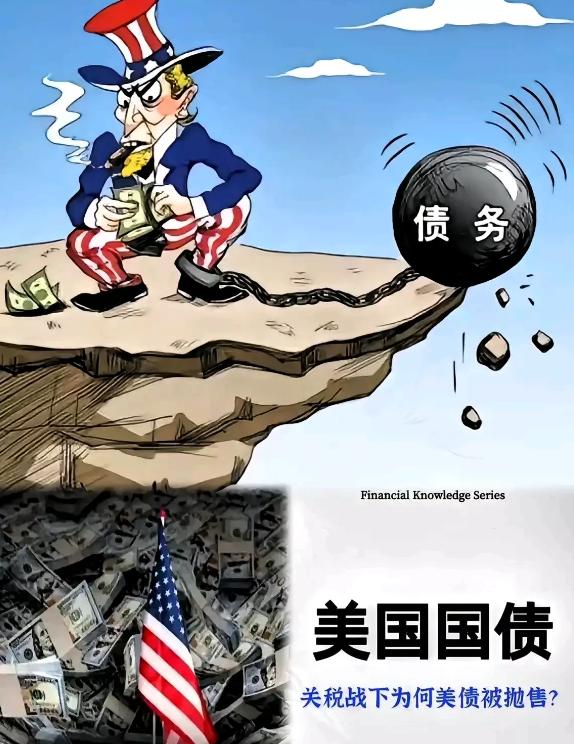

可美联储不一样,它根本不靠国会给钱,自己就能挣钱,它的收入主要来自手里持有的政府债券利息,还有给商业银行贷款收的利息,手头宽裕得很,就算政府停摆一年半载,工资照发、业务照办,半点不受影响。

这种资金上的独立性,就是它能“置身事外”的底气,政客们再怎么折腾,也断不了美联储的粮,自然没法拿捏它。

而且这事儿在法律上早就定死了,1913年成立美联储的时候,就通过法案给了它特殊地位,后来1951年又跟财政部签了协议,彻底摆脱了政府的直接控制。

简单说就是,美联储调利率、发货币这些核心决策,不用请示总统,也不用国会批准,完全自己说了算。

这种制度设计就是为了不让货币政策被政治裹挟,毕竟政客们总想着短期利益,比如大选前搞刺激经济,可货币政策得看长远,要是跟着政客的节奏走,早晚会搞出恶性通胀来。

上世纪70年代尼克松总统逼着美联储放水,结果通胀飙上天,后来还是靠美联储硬着头皮加息才压下去,这段历史让美国人彻底明白,美联储必须跟政治划清界限。

再说2018年底那次停摆,特朗普要修边境墙,民主党就是不拨款,俩党僵了35天,创下史上最长纪录。

那时候联邦政府一半员工要么放假要么没工资,国家公园关了,社保申请没人处理,连退税都得拖着,可美联储呢?

该开的会一场没落,联邦公开市场委员会照样投票,还在当年12月宣布加息,把利率提到了2.25%到2.5%的区间。

数据也没断更,CPI、工业产出这些关键指标按时发布,金融市场该交易交易,一点没受政客吵架的影响。

这可不是特例,2013年政府停摆16天,美联储照样推进量化宽松退出,根本没把停摆当回事。

有人可能会问,政府停摆了,经济数据会不会断档,影响美联储决策?确实有这个可能,比如劳工统计局的非农就业报告、CPI数据可能会延迟发布,让美联储短期缺了点参考。

但你看2018年那次,就算有这些小麻烦,美联储该加息还是加息,因为它看的是长期经济趋势,不是短期数据波动。

高盛早就算过,政府停摆对经济的拖累都是暂时的,每周也就影响GDP增速0.2个百分点,等政府复工补发工资、重启采购,这些损失很快就能补回来。

美联储心里门儿清,不会因为政客的闹剧就改变既定的货币政策方向,该收紧就收紧,该宽松就宽松,有自己的节奏。

不过话说回来,美联储的独立性也不是绝对的,这些年也面临不少挑战,比如特朗普当年就公开骂美联储是“最大的敌人”,还想解雇美联储主席鲍威尔,提名自己人进美联储理事会,想把美联储变成自己的“御用工具”。

但就算这样,美联储也没让步,该维持利率就维持利率,没跟着特朗普的指挥棒走,因为法律给了美联储理事超长任期,主席任期4年,理事更是长达14年,总统没法随意解雇,就算提名了自己人,也得参议院批准,而且一旦上任,很多人会站在专业角度做事,不会完全听总统的。

最高法院也表态了,说美联储是“特殊机构”,会维护它的特殊地位,政客想撼动它的根基,根本不可能。

说到底,美联储能在政府停摆时“稳如泰山”,就是靠制度上的独立性、资金上的自足性,还有一百多年来形成的专业传统。

美国政客们为了选票和利益吵得不可开交,把政府都闹停摆了,可管钱的核心机构不受影响,这既是美国金融体系的幸运,也说明人家早就在制度上做了防备,把政治和货币分离开了。

柯林斯说的“一点不受影响”,不是狂妄,是对自己制度和专业能力的自信,毕竟金融市场最怕的就是不确定性,要是美联储也跟着政府一起“停摆”,那美国经济才真要出大问题了。

所以咱们看美国政府停摆的新闻,不用替美联储操心,人家早把后路铺好了,真正该着急的是那些靠政府拨款吃饭的部门和员工,还有被政客争斗连累的普通老百姓。

美联储就像个“定海神针”,只要它稳住了,美国金融市场就乱不了,这也是为啥每次政府停摆,股市债市虽然短期有点波动,但很快就能恢复,因为大家都知道,管钱的没出事,天就塌不下来。