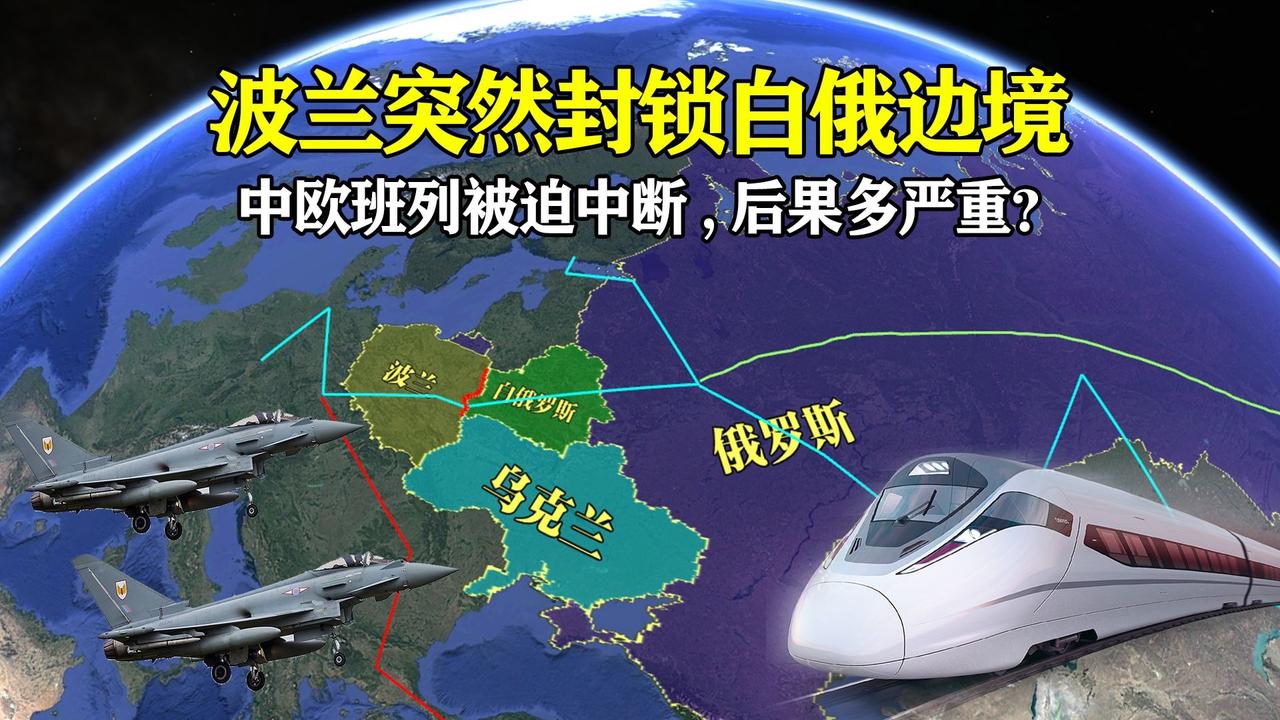

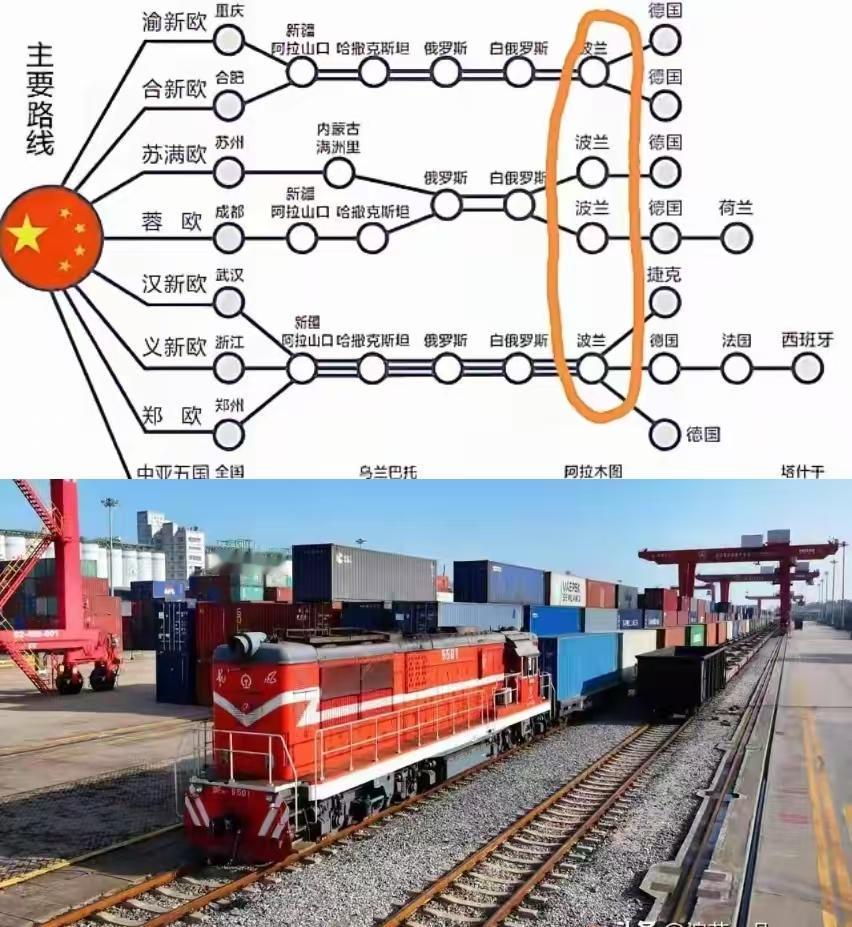

不顾中国强硬态度,波兰坚持关闭边境口岸,中欧班列恢复无期? 波兰此次关闭的是与白俄罗斯接壤的马拉舍维奇 - 布列斯特跨境铁路口岸,行动始于 2025 年 10 月中旬,理由是 “强化边境安全管控”。 该口岸承担着 70% 以上经中东欧路线运行的中欧班列换轨与清关任务,每天平均通行 28 列班列,涉及电子产品、汽车零部件等各类货物。关闭初期,已有 42 列班列滞留在边境区域,货值合计约 23 亿元,部分时效性强的生鲜货物面临变质风险。 所谓 “中国强硬态度” 的说法并不准确。中方在口岸关闭后第一时间启动应急协调机制,铁路部门与波兰基础设施部建立每日沟通渠道,聚焦口岸关闭对企业的实际影响交换数据。 中国驻波兰使馆经商处组织中资物流企业座谈会,梳理货物滞留清单与企业诉求,形成专项报告提交波兰相关部门。这种以问题为导向的沟通,为后续协商奠定基础。 波兰坚持关闭的背后,是其对欧盟边境监管标准的执行考量。 欧盟于 2025 年 9 月出台新的跨境货物安检规程,要求对来自非欧盟国家的铁路货物实施 100% 开箱检查,波兰此举被解读为落实新规的前置动作。 波兰海关数据显示,此前经该口岸入境的货物中,约 15% 存在申报信息与实际货物不符的情况,成为其强化管控的直接诱因。 班列运营方的应急调整迅速落地。中国铁路国际有限公司将原经马拉舍维奇的 30% 班列转向南线,通过匈牙利扎霍尼口岸入境欧盟,这条线路虽比原路线多行驶 320 公里,但依托已建成的宽轨换轨设施,通行效率可保持原有水平的 85%。 重庆、成都等班列始发城市同步增加经俄罗斯、芬兰进入欧盟的北线班次,该线路借助北极圈铁路升级成果,运输时间缩短至 16 天。 企业层面的应对更显灵活。中外运、中远海运等物流企业与立陶宛克莱佩达港合作,启动 “铁路 + 海运” 联运方案,将滞留货物转运至港口后,通过波罗的海航运至德国汉堡,再分拨至欧洲各地。 这种联运模式虽使运输成本上涨 25%,但保障了供应链的持续运转。部分电子企业则提前将部分产能转移至匈牙利工厂,利用本地仓储实现欧洲市场的快速交付。 欧盟内部的协同动作逐步展开。德国、法国等制造业大国因汽车零部件供应短缺,向欧盟委员会施压要求协调口岸问题。 欧盟交通委员赴波兰进行实地调研,与波兰政府磋商 “安检提速方案”,提出在保持安全标准的前提下,采用智能化安检设备缩短查验时间。捷克、斯洛伐克等中东欧国家主动开放本国口岸承接分流班列,分担马拉舍维奇的运输压力。 长期布局的通道建设此时发挥关键作用。中吉乌铁路项目提前完成铺轨工程,于 2025 年 11 月初正式通车,这条线路从中国新疆出发,经吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦进入伊朗,再通过土耳其连接欧洲,完全绕开东欧边境节点。 数据显示,该线路通车首周就承接了 12 列原经马拉舍维奇的班列,通行量仍在持续增长。 波兰的口岸关闭并未导致 “恢复无期”。 2025 年 11 月下旬,经中波欧三方协商,马拉舍维奇口岸启动 “定向开放” 模式,对已完成预申报并通过智能核验的班列开放专用通道,首批 15 列符合条件的班列顺利通关。 波兰基础设施部同时表示,将在 2026 年 1 月前完成智能化安检设施改造,逐步恢复口岸常态化通行。 这场口岸关闭风波,虽给中欧班列带来短期冲击,却加速了物流通道的多元化与智能化升级。 从南线、北线的分流到中吉乌铁路的启用,从 “铁路 + 海运” 的联运创新到智能通关的落地,各方在应对中构建起更具韧性的跨境物流网络。中欧班列的价值在挑战中愈发凸显,这种在协作中破局的实践,让欧亚贸易的 “钢铁纽带” 更加坚实。