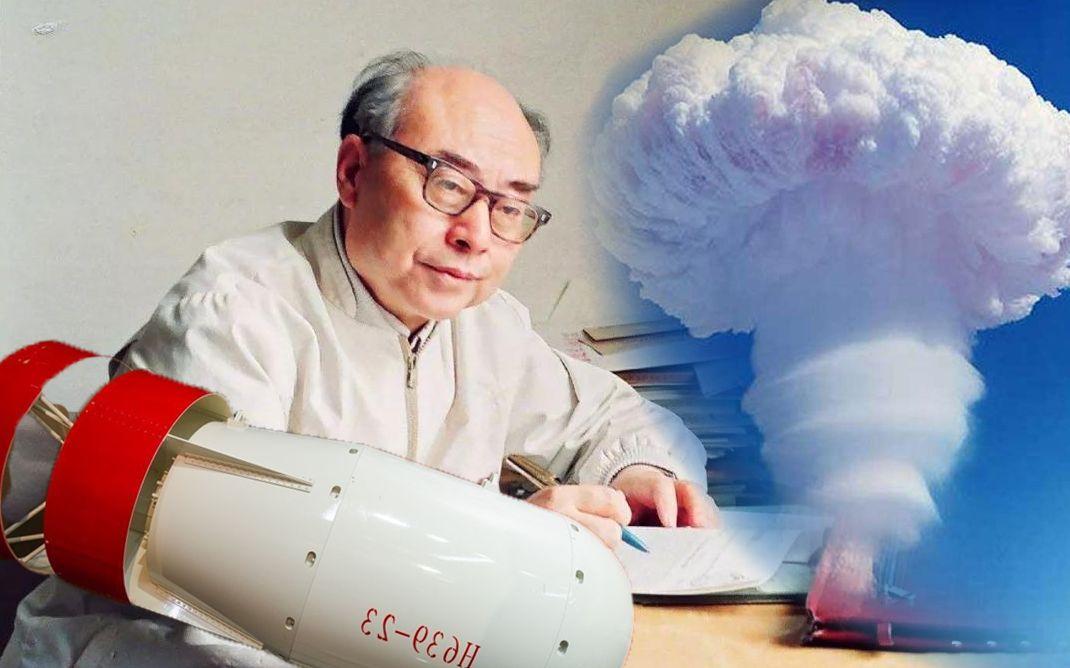

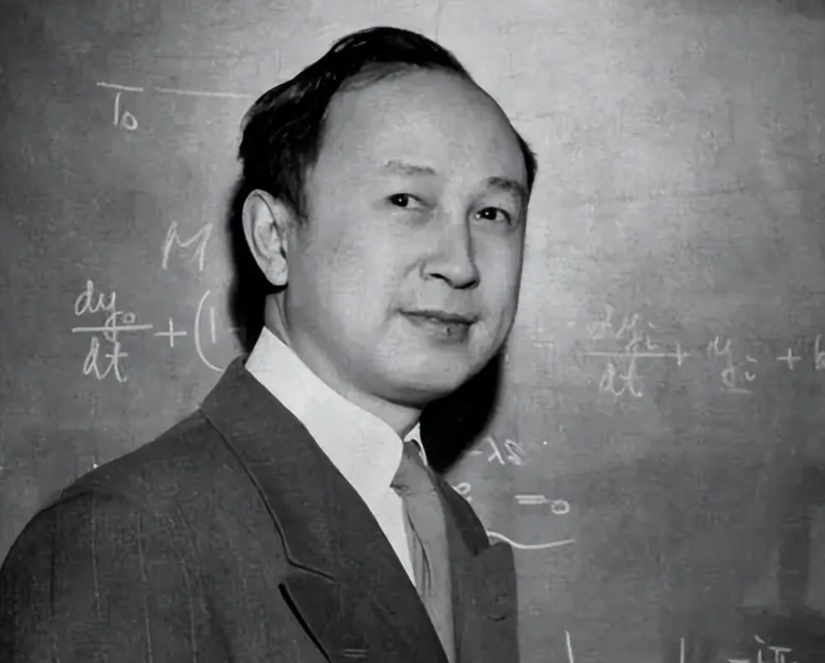

于敏在北大读书攻读物理期间,只是数学系一个旁听生。有次数学系出了一场超高难度的考试,平均分才20分,尖子生也不过60分,他考了100分。而且这还只是开胃小菜,真正震撼的是后面这件事。美国搞氢弹用了7年3个月,苏联用了6年3个月,而我们在设备落后、资料封锁、技术为零的条件下,只用了2年8个月。 1967年,中国西部沙漠的一声巨响,震惊了世界。美国人百思不得其解,一度启动内部调查,怀疑发生了严重的技术泄密。 他们想不通,一个技术被层层封锁的国家,怎么可能这么快就搞出了氢弹。 调查结果让他们更加意外:这根本不是什么泄密,而是一种他们闻所未闻的全新设计方案,后来被称为“于敏构型”。 这个构型背后的秘密,藏在一个从未出过国、被称作“国产专家1号”的人身上。他叫于敏,他的故事,是一场智识、时局与牺牲共同作用下的突围。 于敏的天赋近乎传说。 求学于北大物理系期间,他对数学领域的知识抱有浓厚兴趣,常常主动去数学系的课堂上旁听。 一次考试中,该科目难度极大,全班平均分甚至不足二十分,而他却轻松应对,最终以满分的成绩脱颖而出,整个过程显得游刃有余这种恐怖的理论功底,让他养成了一种绝对的自信:只相信第一性原理。 当时,一篇美国权威期刊论文提出,氢弹研究需要添加氚。如果按照这个方案进行实验验证,不仅成本高昂,更需要耗费整整三年时间。 于敏没有盲从,他选择拿起纸和笔,通过海量的理论演算,硬生生推翻了那篇论文的数据,避免了整个团队走上错误的道路。 他的头脑运转起来,仿佛一部性能顶尖的精密运算设备,无论面对多复杂的信息与问题,都能高效处理、快速得出结果。 有一次,团队的计算机算出了一个奇怪的结果,所有人都没发现问题,于敏却凭直觉断定“它算错了”。 大家半信半疑地去检查,最后发现竟是计算机的一个晶体管出了故障。正是在这种近乎空白的条件下,他写下了69篇奠基性的研究论文,并最终在1965年,构想出了那个与美国T-U构型完全不同的理论框架。 “于敏构型”的高效率,其实是被“逼”出来的。当时的新中国,外部面临着超级大国的核垄断与核讹诈,内部则是设备落后、资料全无。可供把握的时机本就少得可怜,我们必须抢在法国之前突破难关、达成目标,否则稍有耽搁便可能错失先机。美国人花了7年多,苏联人花了6年多,但中国耗不起,也等不起。 科研条件艰苦到什么地步?团队成员啃的是夹着沙子的馒头,喝的是苦涩的碱水。这种极限生存环境,倒逼他们必须在理论上做到极致的精确,不能有丝毫浪费。 中国仅用两年零八个月的时间,便成功走完了从原子弹研制成功到氢弹爆炸试验圆满完成的跨越式历程,创造了令世界瞩目的速度。 这个速度奇迹的直接成果,就是一颗仅重1吨的氢弹。要知道,美国的第一颗氢弹,重达62吨。这种轻量化、高实用性的设计,大大提升了核武器的威慑力。它不是单纯的技术炫技,而是在绝境中寻求超越的东方智慧。 这枚国之重器的背后,是于敏和一代科学家沉重的生命付出。 1961年,他放弃了出国深造的机会,接下了一项“需要带进坟墓”的绝密任务。童年时日军侵华的场景和美国原子弹的冲击,让他坚信“天下兴亡,匹夫有责”。 从此,他“消失”了整整28年。妻子长期不知道他具体在做什么,邻里之间甚至误传他“政审有问题”。 这种隔绝,是守护国家秘密的代价。而更大的代价,是他的健康。 长期高强度的工作,让他的身体严重透支,他曾多次因过度劳累而晕倒甚至休克。年仅43岁时,他的身体状况就已如同老人。47岁那年,他因出现便血、冒冷汗等严重症状,被迫离开了研究一线。 晚年,当他回忆起那些啃着沙馒头的岁月时,却笑着说“我们精神世界是富有的”。他总是强调,成功是成百上千人的功劳,自己只是其中一员。 直到1988年,他的名字和事迹才被解禁。2019年,这位被同学称为“旷世奇才”、被所长比作“诸葛亮”的科学家,被授予共和国勋章,同年与世长辞。 “于敏构型”的传奇,是个人智识、时代压力和无我奉献的结晶。 它不仅为中国铸造了坚实的核盾牌,更重要的是,它证明了一件事:无论在何种困境与封锁之下,中国人总能依靠自己的智慧与坚韧,走出一条独立自主的道路。 信息来源:百度百科--《于敏》

![遇到30多岁的保守女生,怎么办?[思考][思考]](http://image.uczzd.cn/3126929810398686203.jpg?id=0)