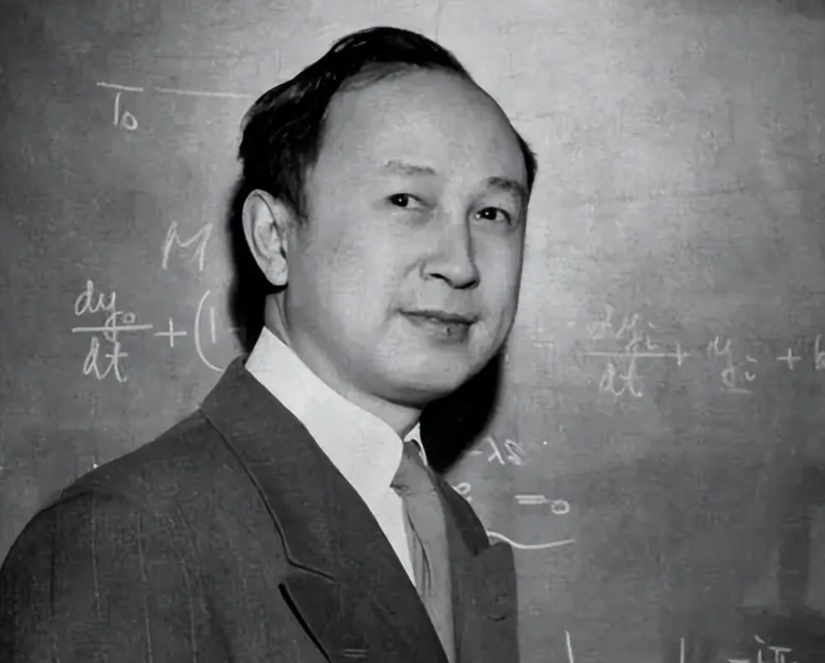

[中国赞]谁都想不到,我国倾心培养的物理天才尹希——他是哈佛大学最年轻的教授,却在接受公费留学时,放弃国籍忘了本,甚至声称“美国再乱,中国也比不上”。那么他现在过得怎么样呢? (信源:百度百科——尹希) 尹希的故事,从起点就堪称传奇。1983年,他出生在一个知识分子家庭,父母的厚望与精心培育,让他自小便展现出对知识的极度饥渴和过人天赋。 他的人生轨迹仿佛被按下了快进键。9岁考入北京八中,对课堂知识融会贯通、举一反三已是常态。在父母的引导下,他早早地涉足了微积分等高等物理领域,逻辑与记忆能力得到惊人提升。 12岁那年,尹希在国内物理竞赛中一举成名,被冠以“物理天才”的称号。班主任既为他的才华赞叹,也为即将失去这样一位奇才而惋惜。同年,也就是1996年,他以572分的高考成绩,踏入了中国科学技术大学少年班,成为这所顶尖学府有史以来最年轻的学生。 在大学里,他并非传统意义上的书呆子,而是一个全面发展的学生,各科成绩都几乎在满分。中科大为他倾注了最顶级的教育资源,但即便如此,也难以填满他对知识的无尽渴望。他希望能去更广阔的天地看一看。 怀揣着“学成归来,建设祖国”的朴素愿望,尹希在恩师的帮助下,于17岁那年获得了哈佛大学的全额奖学金。临行前,他向老师点头示意,那时的他,心中满是对未来的憧憬,以及报效祖国的承诺。 然而,哈佛的学术环境彻底改变了他。这里浓厚的学术氛围、先进的技术设备,以及一个更纯粹、不讲“人情”的科研体系,让他的天赋得到了前所未有的释放。多位哈佛教授都视他为可塑之才。 关键的转折点发生在2006年。当中国科大的老教授寄来回国邀请函时,哈佛为了留住这位天才,做出了一个惊人的决定:打破一项长达370年的校规。 哈佛物理系主任亲自向他承诺,只要他留下,将获得无限的研究支持和“一整个宇宙”的探索空间。这个承诺的分量,彻底压垮了他回国的念头。最终,他通过一封邮件,告知了国内的恩师,他决定留在美国。 此后,他选择更改国籍,成为一名美籍华人科学家。与女友的结合与在美国的定居,也让这一决定变得顺理成章。2015年,年仅31岁的他,正式成为哈佛大学物理系的正教授,也是该校历史上最年轻的华人教授之一。 这个决定在国内掀起了轩然大波。曾经的天才,一夜之间成了众人指责的对象。“崇洋媚外”、“忘恩负义”甚至“白眼狼”的标签铺天盖地而来。他的恩师在得知消息后,更是怒不可遏。 面对记者的追问,尹希的回应显得直接而尖锐。他坦言美国更适合他的研究,甚至说过“美国再乱,也比中国强”这样的话。在一次清华讲座上,他提及研究需要的大型强子对撞机,话未说完却折断了粉笔,这一举动被台下听众解读为他对国内科研条件的极度失望。 当被问及“钱学森之问”时,他表示尊重钱老,但又补充说,如果钱学森留在了美国,成就或许会更大。这些言论让他被“骂上热搜”,收到了超过十万条的负面评论。 但尹希的内心世界,似乎远比他的言论要复杂。他似乎只关心科研本身,认为美国的科研环境、开放包容的学术氛围和公正的评价体系,更有利于他的研究。他曾说,中国的弦理论研究刚起步,他回来反而可能拖累项目。 可就在他那间哈佛的办公室里,却挂着来自中国敦煌的艺术品。他把故乡上空的北斗七星,看作是心中的另一束光。这些都是他记挂祖国的表现。 而当有人指责他忘本,他也只是轻轻的说出,在国外有更好的实验环境,他不仅是从研究环境,还是研究氛围都和中国不一样,在中国你可能要经过审批,资历等等的问题才能研究课题,但在美国只要你有能力就行。 尹希的选择,我们或许无法简单地用对错来评判。它折射出的是在全球化时代,顶尖人才在个人追求与国家期望之间面临的巨大张力。 他的故事也给中国提出了一个深刻的课题:如何通过持续优化科研环境、提升科研人员的待遇与地位,来吸引并留住那些属于世界的头脑。毕竟,科学的进步终将造福全人类,而这或许是超越国界,对故土更深远的一种回馈。