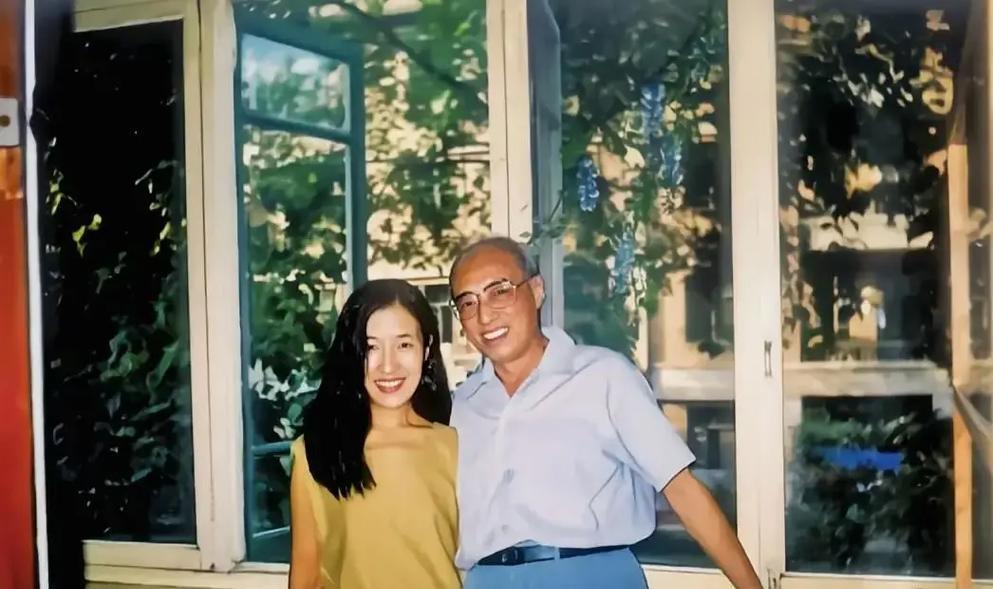

一个人能无私到什么程度?法国一男子来到中国40年,竟然无偿资助了50多位中国学生出国留学,而他提出的唯一要求,竟是:他所资助的学生,学有所成后必须回到中国! 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 在西安外国语大学校园里,静静地立着一座黑色大理石纪念碑,上面刻着一个法国人的名字,让·德·米里拜尔。 这位1919年出生于巴黎显赫贵族家庭的老人,祖父是法国空军的奠基人,父亲官至空军司令,表姐是戴高乐总统的秘书。按照出身,他本应过着养尊处优的生活,却选择了一条截然不同的道路。 二战期间,刚满20岁的米里拜尔参军抵抗侵略,不幸被俘,经历了四年囚禁生活。这段经历让他深刻认识到和平的珍贵,也立下了“为所有人而活”的信念。 战后他游历了五十多个国家,最终在香港任教期间,了解到中国即使在经济困难时期仍向非洲提供无私援助,深受触动。1976年,57岁的他毅然来到中国,成为西安外国语大学的法语教授。 当时的中国物质条件相当匮乏,西外法语系连一台录音机都没有,教材短缺,教室玻璃都不齐全。 米里拜尔毫不犹豫地拿出自己在香港的积蓄,购买了数十台录音机、电视机和大量法语原版书,用帆布裹着背回学校。学校要支付他工资,他却坚决拒绝:“这些钱应该用来买更多教学设备。” 对自己极度吝啬,对他人却无比慷慨,这就是米里拜尔的生活哲学。他住在不足60平米的老旧宿舍,衣柜里只有两件洗得发白的衬衫,冬天穿着一件磨毛边的旧棉袄。 人们经常看到他啃着方便面或馒头果腹,却把省下来的钱默默资助给需要帮助的人。有次在操场角落,他悄悄把外汇券塞给交不起学费的学生,只简单嘱咐:“去学,学完回来。” 米里拜尔的资助不同于一般的慈善行为,每个接受他资助的学生都必须签署一份“道德承诺书”,保证学成后一定回国效力。 有人问他为什么不多帮助自己祖国的人,他回答道:“世界的希望在中国,中国人强了,中国才会好。” 他资助的学生中,有人成了航天工程师,有人成为医学专家,还有人留在西部山区教书。 每次收到学生寄来的成功照片,不管是火箭升空还是乡村教室里的笑脸,他都小心翼翼地贴在床头,骄傲地告诉访客:“看,这是我资助的娃。” 除了教育事业,米里拜尔还深爱中国文化。他潜心研究中医,撰写了《简明中医外科学》;钻研明代历史,其著作《明代地方官吏及文官制度》填补了法国汉学界的研究空白。 70岁那年,他患结肠炎被中医针灸治愈,从此更加痴迷中医研究。 2015年10月10日,96岁高龄的米里拜尔在西安安详离世。按照他的遗愿,遗体捐献给了西安交通大学医学院。 他在捐献申请上写道:“如果这对中国医生有点小用处。” 解剖医生后来含泪发现,老人的胃萎缩得像核桃大小,可见常年以方便面度日。 然而就是这个对自己苛刻到极点的老人,累计资助了70多位中国学生和医生赴法深造,帮助陕西石泉县32名濒临辍学的儿童重返课堂。 米里拜尔获得了许多荣誉,法国最高荣誉的拿破仑勋章(他转手就捐给了学校)、陕西省第一位获得中国永久居留权的外国人、2014年“中国好人”称号。 但他最珍视的身份是“中国人”,1997年获得中国永久居留证时,他激动地说:“我很骄傲,我是中国人。” 一个人能无私到什么程度?让·德·米里拜尔用他96年的人生给出了答案。他本可享受贵族生活,却选择清贫;他本可只关心自己,却把一生奉献给了中国。 他让我们明白,真正的贵族不在于血统或财富,而在于高尚的心灵和无私奉献的精神。 如今在西外的纪念碑前,时常会有学生献上鲜花。米里拜尔虽然离开了,但他的精神永远留在了中国,继续照亮着中法友谊之路。 他资助的每一位学子,都是他生命的延续;他们在中国各个领域的贡献,正是对这位无私法国老人最好的告慰。 信息来源: 中国文明网《敬业奉献让·德·米里拜尔先进事迹简介》 传承中法精神 “让”友谊地久天长—西安外国语大学