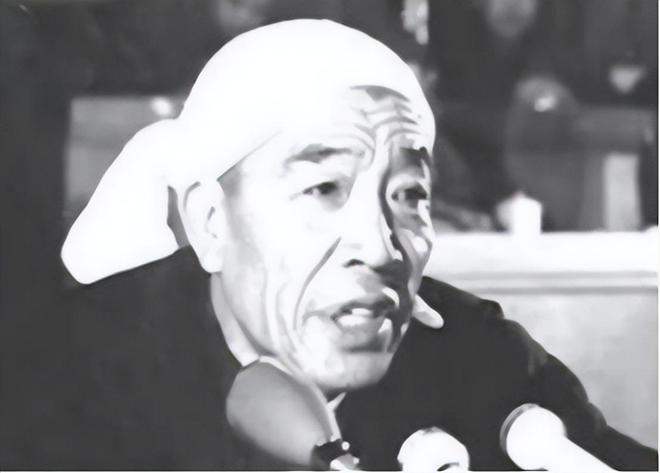

1986年,陈永贵病逝,大寨搭了灵棚,昔阳县领导:不拆,就不去祭奠,在得知此事后,“铁姑娘”郭凤英这样说...... 山西大寨村的老槐树下突然搭起一座灵棚,黑布上“永垂不朽”四个字格外醒目,遗像里的老人皱纹深刻如梯田沟壑——村民们在为陈永贵送最后一程。 这位曾经的农民副总理走完了72年人生路,消息传到县里,却换来一纸冷冰冰的通知:“灵棚必须拆掉,否则领导不参加祭奠仪式。” 当年的“铁姑娘”郭凤莲听了这话,二话不说拿起扫帚清理供桌:“陈书记带着我们饿肚子开山时,这些人在哪里?” 陈永贵的故事得从1948年说起,那年他刚接过大寨村支书的担子,眼前是“七沟八梁一面坡”的穷山沟,全村人均年收入不到30元。 最让人头疼的是那些“三跑田”——跑土、跑肥、跑水,种啥啥不长,陈永贵带着村民寒冬腊月抡大锤凿石头,硬是把山坡改造成一层层梯田。 1963年那场大洪水差点毁了所有努力,山洪冲垮了180多间窑洞,冲毁了大片农田,县里派人来慰问,准备拨救济粮和救济款。 陈永贵却摆摆手:“我们不要国家一粒救济粮,不要一分救济款,还要按时完成征购任务。”这份硬气让大寨一夜成名,成了全国学习的榜样。 最难得的是当了副总理的陈永贵依然保持着农民本色,每次回村他都住在集体宿舍里,吃饭必须交粮票,绝不搞特殊化,有次村里开会到深夜,陈永贵困得直打盹,郭凤莲劝他回屋休息,他摇摇头说:“我是村支书,会没开完怎么能先走?” 退休后住在北京的12层公寓里,陈永贵每天清早都要拿着扫帚从顶楼扫到一楼。邻居问他为什么,他笑着说:“这叫活动筋骨,在农村干惯了,闲不住。” 他在阳台上种满了花盆,甚至还种了玉米,有天夜里梦见大寨春耕,醒来急得对着花盆念叨:“这玉米怎么只开花不结果?” 儿子陈明珠回忆,父亲夏天最多买五分钱的冰棍,一毛钱的雪糕从来不舍得,家里来客人,他总是先问:“吃过饭没有?没吃就留下一起吃。” 1986年3月,陈永贵查出肺癌晚期,医生建议住院治疗,他却坚决拒绝:“周总理那么好的医疗条件都没治好癌症,别为我浪费国家的钱了。” 临终前,他把郭凤莲叫到床前:“大寨的事业不能断,你们要继续带着乡亲们往前走。”说完这句话,老人安详地闭上了眼睛。 灵棚事件最终以村民的坚持告终,县里的领导始终没有露面,但四千多名村民自发赶来送别的场面,比任何官方仪式都更加感人,郭凤莲小心翼翼地把灵棚的黑布收进木箱,就像收藏着一段珍贵的历史记忆,后来她带着大寨人开始二次创业,把昔日的梯田改造成现代化果园。 如今的大寨村早已今非昔比,虎头山上的柿子树枝繁叶茂,游客络绎不绝。但村里的老人们还是喜欢在陈永贵的墓前摆上几朵野花。 关于那场灵棚风波,村民们至今还记得清清楚楚。在他们心里,这就像一把尺子,量出了谁是真心为老百姓着想,陈永贵用一生诠释了什么叫“实干兴邦”,他没有华丽的辞藻,只有满手的老茧;没有豪言壮语,只有默默的耕耘。 或许正是这份质朴和真诚,让大寨精神至今还在激励着无数人,那些年一起挥汗如雨的日子,那些用镢头刨出来的梯田,都成了时代的见证,每当有人问起大寨为什么能成功,村里的老人总是说同一句话:“因为我们有个好书记,他把心都掏给了大寨。” 信源:1986年3月26日 原国务院副总理全国劳模陈永贵逝世. 新华网

![这才是真正的法治[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/1574757860892199147.jpg?id=0)