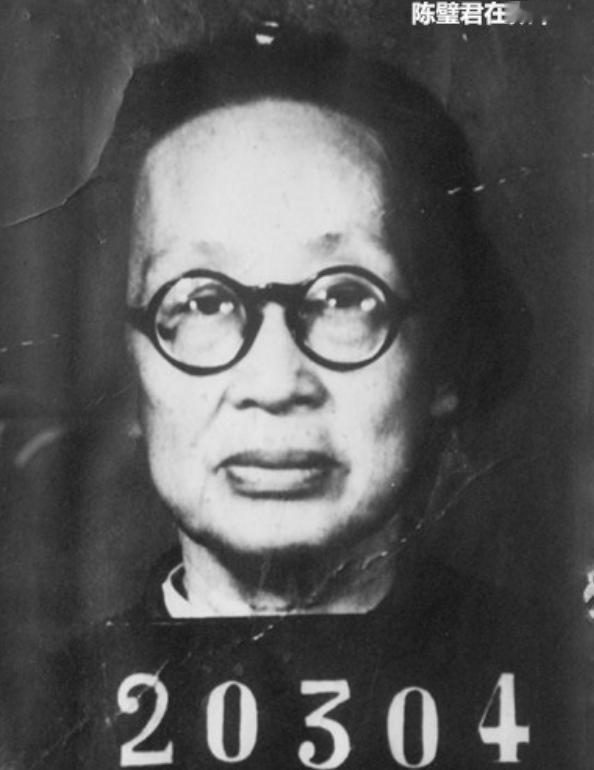

宋庆龄向毛主席求情,希望宽大处理陈璧君,陈:我情愿监狱度余生 “主席,陈璧君身体垮了,能否给她一次自新机会?”1949年9月27日下午,宋庆龄在北京西山驻地压低嗓音开口。毛泽东掐灭烟头,只回了三个字:“写认罪。” 新政权刚刚奠基,处理汉奸问题的基调是“区别对待,坦白从宽”。站在会议室角落的何香凝闻言心里一松:只要陈璧君肯低头,命就保住了。她和宋庆龄连夜起草劝导信,翌晨信封便随军邮奔向上海提篮桥。 然而,一个星期后,回信被原封退回。信纸上不到百字:“我夫君与我从无卖国之心,何罪之有?宁终老刑房,概不涂抹。”落款依旧是那个带点骄矜的“璧君”署名,毫不多写。 不少人不理解——都到这一步了,写几句悔过书还不简单?可认识陈璧君的人却并不惊讶。她骨子里那股“不服输”的劲儿,自青年时代就刻进了血液。为了弄清她为何硬撑,得先把镜头拉回三十多年前的南洋。 1891年,马来西亚槟榔屿橡胶巨商陈耕莘喜得千金。富足家境、母亲的书香教育,让小女孩既会英文也背得出《楚辞》。娇生惯养却性子倔,师长给她评语:“聪慧,少屈从。” 1906年,同盟会海外分会在槟城秘密创立。陈璧君凑热闹去了几次,被一篇署名“精卫”的时评迷住:“写字的这人胆大心细。”她嚷着要见作者。介绍人笑说:“那可是汪兆铭,俊得很。”一句“俊得很”,激发了少女的向往。 两年后,汪精卫果然路过槟城筹款。陈璧君箭步迎上,“先生,我认得您笔迹。”此后,她开启了少见的“倒追模式”:给汪写信、寄照片、汇钱。1912年元旦,孙中山在南京就任临时大总统,汪精卫忙得脚不沾地,依旧抽空回上海迎娶她。那场婚礼风光,也给后来的悲喜埋下伏笔。 20年代中期,孙中山去世,国民党里派系林立。汪精卫曾以“国民政府主席”之名呼风唤雨,却被蒋介石一举赶下台。陈璧君急得团团转,以交际手腕奔走各派,硬是把汪送回了高位。她尝到了权力的甜,也学会了“硬顶到底”。 全面抗战爆发后,汪精卫对蒋介石“持久战”策略极度悲观。他提出“和平救国”,日方抓住了这根稻草。1938年底,夫妻俩从河内潜抵上海,随后赶赴东京“谈判”。不少同僚劝阻,陈璧君却拍拍手:“曲线救国未尝不可。”一句话,道破她对丈夫的信任与盲目。 1940年3月,汪精卫在南京成立伪国民政府。官方文件里称陈璧君为“国母”,报刊封面常见她戴珍珠、披狐裘的照片。看似荣耀,实则已与民族大义背道而驰。她不仅主持后勤,还参与经济掠夺,公开替日军募捐。历史账本自此写下浓重一笔债。 1944年11月,汪精卫在名古屋病逝,遗体运回南京时,中山陵前冷清得连鼓都敲不响。陈璧君披麻带孝,转身却发现日本正节节败退。败局已定,她仍想“等风向”。1945年8月15日,日本投降,第二天军统特务便把她铐上火车,羁押苏州。 1946年春,江苏高等法院开庭审判。庭审现场挤满看客,人声鼎沸。主审法官问:“你可知卖国之罪?”她冷冷回敬:“我与夫婿是为民族求生路。”这番顶撞直接换来无期徒刑。对旁听者来说,像在听一出荒诞剧。 南京解放后,战犯们被分批送往各地看管。1949年夏天,陈璧君被转押到上海提篮桥。彼时监狱内外对她的态度截然不同:干部见她身体差,特批单人病号房;社会舆论却希望严惩。组织多次动员写反省,结果她提交了两万字《自白书》,洋洋洒洒回顾革命资历,唯独不提汉奸二字。 毛主席向宋庆龄解释过为什么仍愿给她开一条生路:“人民政府要讲政策,不能像旧社会只讲报复。”对比之下,另一位汪伪要员周佛海在苏州就认了罪,后来获准保外。没有谁逼陈璧君硬撑,她自己把门关死。 1957年后,高血压、心脏病频发。卫生员给她量血压,她甩手:“不用麻烦,早死早超生。”话虽硬,药片却一粒不敢漏。遗憾的是,1959年盛夏,她突发大叶性肺炎并发心衰,救治无效。监狱医院开具死亡证明:终年67岁。 陈璧君在沪无亲,遗体由儿媳弟弟领走。骨灰先停广州,后由香港亲属撒入海中。尘归尘,海浪一涌而过,连墓碑都没有。这个结局与她年轻时幻想的“国母”荣耀相去甚远。 如果当年她签字认错,或许结局不同。可性格与立场一旦合流,便像钢轨,分岔便是覆车。也有人感慨:她早年确实捐过款、送过枪,可从1938年选择与侵略者合作起,那些功劳就被彻底抵销。历史向来不缺悔悟的战犯,却极少宽恕执迷的顽石。 回看宋庆龄那封求情信,上款写着“同窗手足,念旧情”,落款却只署“庆龄、香凝”。她们尽了情分,最终也只能摇头。新中国法理中的“坦白”二字,陈璧君终生未写,个人命运遂被钉死在冷硬的铁窗后。 历史档案里,提篮桥监狱的编号、病历、供词俱在;档案之外,关于她的争议至今犹在。一生两度选边,第一次站在革命,第二次背向民族。前后落差,足以成为近现代史上颇具警示味的案例。