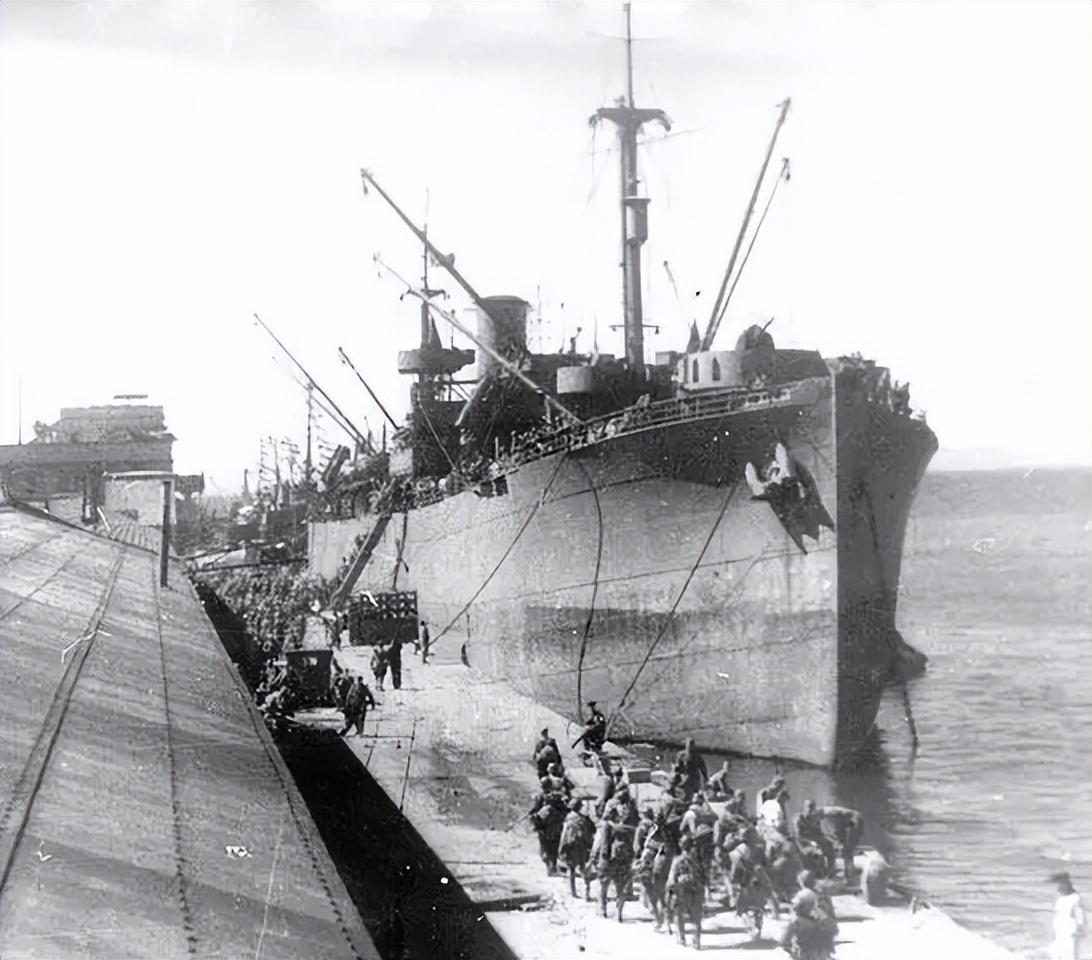

守门之战:斯大林极其重视,仓促派遣八千多苏军步兵渡海作战,付出巨大伤亡收回千岛群岛,日本不服气,至今仍想夺回。 1945 年 8 月 15 日,日本天皇的 “终战诏书” 通过广播传遍列岛,宣告着二战在法理上的终结。但在远东的千岛群岛,硝烟尚未散去。 苏联红军此时正厉兵秣马,一场旨在夺回战略要地的登陆战即将打响,这便是后来影响日俄关系至今的 “千岛群岛战役”,亦称 “守门之战”。 千岛群岛的战略价值早已被大国觊觎。这条呈弧形分布的岛链,像一把钥匙锁住鄂霍次克海,谁掌控它,谁就能在北太平洋获得主动权。 1945 年雅尔塔会议上,斯大林明确提出收回千岛群岛,急需苏联出兵牵制日军的美国爽快应允。然而,当美国在广岛、长崎投下原子弹后,苏联意识到时间紧迫——若日本提前投降,美国很可能撕毁协议独占胜利果实。 8 月 18 日凌晨,勘察加半岛的彼得巴甫洛夫斯克港驶出一支仓促集结的舰队。8300 名苏军士兵乘坐 60 多艘登陆艇,在大雾笼罩的海面上向着占守岛进发。 这支以 101 步兵师为主力的部队,接到的命令是 48 小时内完成登陆。指挥官罗曼诺维奇曾极力反对:让缺乏海战经验的步兵师在两天内组织登陆战,简直是天方夜谭。但远东方面军的命令不容置疑,士兵们甚至来不及进行像样的战术推演,就抱着 “接收岛屿” 的轻松心态踏上征程。 现实给了苏军沉重一击。凌晨的退潮让登陆艇在距海岸 100 多米处搁浅,北太平洋的海水冰冷刺骨,士兵们不得不背着几十公斤装备武装泅渡。许多人体力不支倒在海中,成为这场战役最早的牺牲者。更糟的是,大雾遮蔽了视线,舰炮无法精准打击日军阵地,而依托永备工事的日军却看得真切,岸炮如同点名般敲掉多艘登陆艇。 当苏军艰难登上竹田滨时,迎头撞上日军第 11 战车联队的 10 辆坦克。缺乏反坦克武器的苏军只能用集束手榴弹拼死抵抗,海滩上瞬间陷入混战。 直到次日清晨,第二波登陆部队带着重武器上岸,战局才稍有改观。就在苏军准备展开全面攻势时,日军突然停火——第 5 方面军传来命令:避免交火,准备谈判。 这场断断续续持续三天的战斗,最终以日军投降告终。苏军付出 1500 余人伤亡的代价,其中 420 人阵亡,近百人葬身海底;日军伤亡仅 1020 人,阵亡 300 余人。 当占守岛指挥官堤不夹贵得知进攻的苏军仅 8000 人,登陆先锋不过 2000 多时,气得咬牙切齿:“早知道就让他们全部喂鱼!” 此战后,苏军顺势占领整个千岛群岛,俘虏日军 4 万余人。但这场胜利并未让苏联感到荣耀——准备仓促、战术粗糙、伤亡远超对手的表现,让苏联官方此后很少提及这场战役。而日本对失去的岛屿始终耿耿于怀,所谓 “北方四岛” 问题由此埋下伏笔。 如今,千岛群岛依旧掌控在俄罗斯手中。这里不仅是鄂霍次克海的天然屏障,更蕴藏着丰富的渔业和油气资源。从叶利钦到普京,俄罗斯历任领导人都明确表示:千岛群岛是二战胜利成果,绝无归还可能。