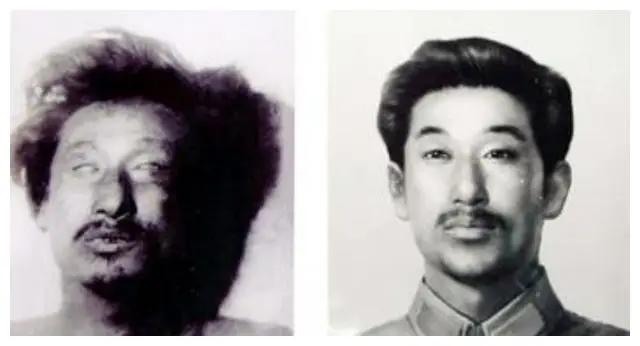

1969年,金三角军阀坤沙接到通知,让他去缅军区司令部开会。坤沙去后发现这是一个陷阱,差点丢了性命。 坤沙出生于缅甸掸邦莱莫山,本名张奇夫,父亲是汉族商人,母亲是掸邦土司的女儿。这种混血身份让他从小就游走在多民族社群之间,既能说流利的汉语、傣语,又懂缅语和英语,为日后纵横捭阖埋下伏笔。 1950年,云南的数千国民党残军溃逃至金三角地区,在这里建立了据点。残军立足后,台湾的蒋介石派李弥前去“摘桃子”。 李弥到后,在老蒋的大力支持下,不到一年时间,将残军扩充到二万多人,并建立了军事训练学校,这时的坤沙被相中,入校接受训练。 到1960年代,随着残军或空运去了台湾,或在段希文、李文焕等人带领下去了泰北,原残军控制的区域成了“三不管”。坤沙趁机发展势力,建立起自己的武装 “掸邦军”,并大肆贩卖鸦片。 坤沙采取 “以毒养军,以军护毒” 的策略,建立起从鸦片种植、收购、加工到运输的完整产业链。为了让生意更 “正规”,他甚至在自己的地盘上发行货币、开设学校,还制定了严格的 “行业规范”。 这种半割据状态让缅甸政府如鲠在喉,却因当地复杂的问题和茂密的丛林地形,始终难以彻底清剿。 1969年对坤沙来说本是春风得意的一年,他刚刚吞并了附近几支小股武装,控制的鸦片产量占到金三角总量的五成以上,手下兵力扩充到五千余人,配备了从泰国走私进来的美式武器。在他的据点,甚至建起了小型兵工厂和鸦片精炼厂,俨然一个独立王国。 然而表面的繁荣下暗流涌动,当时的缅军平定了北部骚乱,开始腾出手来收拾地方割据势力。 但直接出兵围剿风险太大。坤沙的武装熟悉地形,战斗力强悍,此前几次小规模军事行动都以缅军失败告终。缅军高层经过秘密磋商,想出了一个 “智取” 的方案 ,以开会为名诱捕坤沙,然后趁其武装群龙无首之际一举歼灭。 为了让戏码更逼真,缅军区司令部特意安排了掸邦籍将领貌丁上校负责联络。貌丁早年曾与坤沙有过合作,两人还算 “熟人”。貌丁亲自给坤沙写了封信,信中言辞恳切,还承诺只要坤沙配合 “禁毒工作”,可以给他安排议员的职位。随信还附上了正式的会议邀请函和安全保证文件。 坤沙收到邀请函后,立刻召集亲信开会,大家意见不一。最终,坤沙拍板决定去开会。 当坤沙带着八个护卫抵达腊戍军区司令部时,迎接他们的并非热情的接待,而是数十名荷枪实弹的宪兵。司令部大楼的铁门在他们进入后迅速关闭,原本约定的会议室空无一人,走廊两侧突然冲出大批士兵,黑洞洞的枪口直指坤沙。 坤沙的护卫试图反抗,双方在司令部院内爆发短暂交火,3 名护卫当场被打死,其余5人被制服。坤沙本人在混乱中试图翻越围墙逃生,被士兵开枪击伤腿部后擒获。 这场精心策划的诱捕行动,让这位金三角枭雄一夜之间沦为阶下囚。 缅甸军方最初打算对坤沙判处死刑,但这个计划很快被搁置,因为 坤沙的影响力远超他们的预期。 坤沙被捕的消息传到金三角后,其副手张苏泉立即采取行动。他以 “为司令报仇” 为名,迅速整合坤沙残部。 之后,张苏泉劫持了3名在缅甸的外国专家,威胁若坤沙遭遇不测,将立即处决人质并全面进攻缅军控制的城镇。 在监狱中,坤沙拒绝承认所有指控,反而通过探望的律师传递消息,要求部下 “保持克制但绝不妥协”。 坤沙还利用自己掌握的军政府部分官员参与鸦片贸易的证据,与狱方进行微妙的谈判,暗示若自己被处死,这些秘密将公之于众。这种 “玉石俱焚” 的姿态,让缅甸军方投鼠忌器。 1970年秋,缅甸军方高层经过激烈争论,最终决定释放坤沙。 促成这一决定的关键因素,是双方达成了一系列秘密协议。协议内容包括:坤沙承诺将武装力量缩减至一千人以下,并接受 “整编”;缅甸军方承认坤沙在掸邦北部的 “特殊经济管理权”,默许其鸦片贸易在特定区域内进行;坤沙需定期缴纳 “边境管理费”,每年金额相当于当时缅甸财政收入5%。 释放过程同样充满戏剧性,1971年2月的一个清晨,坤沙在两名军官的 “护送” 下离开了关押近两年的监狱。 坤沙没有被送回掸邦,而是直接登上了前往泰缅边境的军用飞机。当飞机降落在清迈附近的秘密机场时,张苏泉早已带着数百名武装人员等候在那里。 看到坤沙走下飞机,张苏泉立即上前敬礼,随后两人登上装甲车消失在茂密的丛林中。 缅甸军方对外宣称 “坤沙已接受改造,自愿前往边境地区从事农业开发”,这一说法显然无法掩盖背后的妥协。 坤沙回到金三角后,很快撕毁了缩减武装的协议,迅速重建武装力量。到了1976年,坤沙的 “掸邦军” 规模已超过被捕前,鸦片产量更是创下新高,金三角的 “坤沙时代” 不仅没有终结,反而进入了更鼎盛的时期。 #头号创作者激励计划#