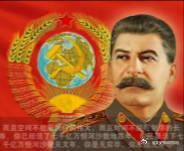

近百年来,世界上最强大的人是谁呢?既不是希特勒,也不是罗斯福,而是前苏联的领导人斯大林。 大家应该都听曾听过这个国家领导人的“玉米情节”吧! 因为自己喜欢吃玉米,就让全国都去给他种玉米,不得不说这个叼着烟嘴的小老头可真傲娇。 然而,在1928年的苏联,全国90%的人口是面朝黄土背朝天的农民,连拖拉机都需要依赖进口。 就是在这个国家面临内忧外患的十字路口,约瑟夫·斯大林,开始了豪赌。 这场被后世称为“斯大林模式”的激进实验,不仅重塑了苏联,更深刻地影响了二十世纪的世界格局。 沙俄帝国崩溃后诞生的苏联,虽然历经了十月革命的洗礼,但本质上仍是一个庞大而虚弱的农业社会。 由于重工业、轻工业基本上都没有发展的同时,还技术落后。 这让整个国家在西方的虎视眈眈中,随时面临着亡国的危险。 而刚上任的斯大林敏锐地意识到,没有强大的工业,苏联将无法生存。 他很快开始了计划的实施,他打算将整个国家变成一座巨大的兵工厂和集体农庄。 农民必须交出绝大部分粮食,换取国家提供的工业原料。 而工人则被要求日夜劳作,生产钢铁、煤炭和机器。 科学家和工程师被集中起来,攻克技术难关。 效率成为了首要目标。 这场自上而下的强制工业化风暴,残酷性超乎想象。 为了获取启动工业化的原始积累,农业集体化运动席卷全国。 富农被无情地消灭或流放,大量农民被迫加入集体农庄,他们辛苦生产的粮食被国家以极低的价格甚至无偿征调,运往城市供养工人和换取外汇购买机器。 随之而来的是1932-1933年乌克兰等地的大饥荒,数百万人因饥饿而死,成为这场“伟大转型”背后最惨痛的代价。 与此同时,在工厂和建设工地上,工人们忍受着超长工时、微薄工资和严苛的管理,工伤事故频发。 任何对速度的质疑、对计划的懈怠,都可能被扣上“破坏分子”或“怠工者”的帽子。 为了清除潜在的反对者和统一思想,斯大林在1930年代中后期发动了骇人听闻的“大清洗”运动。 从高级将领、党政干部到普通知识分子甚至工人农民,数百万人被逮捕、流放或处决。 整个社会笼罩在白色恐怖之中,人人自危。 而斯大林已经习惯了用铁腕,进行压制阻力。 然而,无法否认的是,这种以牺牲一代人为代价的激进政策,在短期内取得了惊人的、甚至是奇迹般的成效。 到1937年第二个五年计划完成时,苏联的工业面貌已经焕然一新。 钢铁产量从1913年的约420万吨飙升至1800万吨,翻了四倍多。 煤炭产量达到1.3亿吨,是1913年的三倍。 曾经需要进口的拖拉机,如今已经能够自产,更令人瞩目的是,苏联建立起了庞大的坦克、飞机和火炮生产线。 乌拉尔山脉以东新建的工业基地,成为了未来战争中的坚实后盾。 苏联从一个农业国,一跃成为世界第二大工业国,工业化速度之快,在历史上极为罕见。 这一切,都为即将到来的残酷考验,打下了至关重要的物质基础。 1941年6月22日,纳粹德国在苏德边境发动了代号“巴巴罗萨”的入侵。 战争初期,苏军损失惨重,大片国土沦丧,兵锋直指莫斯科。 在国家存亡的危急关头,斯大林拒绝了部分将领关于战略性撤退的建议,发布了著名的第227号命令。 “一步也不许后退!“ 这道命令要求部队死守阵地,擅自撤退者将受到最严厉的军法处置,包括就地枪决。 斯大林本人也拒绝撤离莫斯科,留在克里姆林宫指挥防御。 这种近乎“玩命”的打法,虽然代价巨大,却有效遏制了德军闪电战的势头,将战争拖入了残酷的消耗战。 莫斯科保卫战的胜利,以及随后更为惨烈的斯大林格勒战役,成为了苏德战场的转折点。 苏联庞大的工业机器,源源不断地向前线输送着坦克、飞机和弹药。 整个国家在开战一周内就能生产3000架飞机、4000辆坦克上前线,这种规模是德国直到战争后期才勉强达到的。 但是苏联人民承受了难以想象的牺牲,用血肉之躯和强大的工业产能,硬生生拖垮了不可一世的纳粹战争机器。 1945年5月,苏联红军最终将胜利的红旗插上了柏林国会大厦的屋顶。 斯大林领导下的苏联,不仅成功抵御了灭顶之灾,还一跃成为与美国并驾齐驱的超级大国。 在决定战后世界格局的雅尔塔会议上,斯大林与美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔平起平坐,甚至还占据主导地位。 斯大林的影响力,在他1953年去世后依然长久地笼罩着苏联。 斯大林的时代,既是苏联从羸弱走向强盛的史诗,也是一部浸透着无数个体血泪的悲剧。 但他的功绩,不可磨灭! 主要信源:(经济观察网——苏联计划经济体制模式是怎样推行到东欧各国的?)