1963年,国庆阅兵仪式上,毛主席看见一位年轻的少尉正在观礼,突然询问他的名字,得知后竟突然大笑道:“原来你就是当年,那个口出狂言之人啊!”

夜色如墨,西山口的寒风裹挟着雪粒,刺骨地刮过荒凉的山脊。1962年11月,庞国兴伏在冰冷的岩石后,端着冲锋枪,目光如鹰般锁定远处印军炮兵阵地的火光。身边只有两名战友,王世军和冉福林,三人组成的临时小组深入敌后,周围是数百名敌军,火炮轰鸣,子弹呼啸。

他们没有退路,也没有援军。庞国兴低声说:“敌人不投降,还敢还击,咱们就让他们看看,中国军人的骨气!”这一刻,他不是在说大话,而是在用行动书写传奇。

庞国兴的故事,始于陕西子洲县裴家湾乡一个破旧的窑洞。1940年,他出生在一个贫苦农民家庭,父亲是村里的石匠,母亲温柔却命运多舛。1947年,国民党军队突袭村庄,父亲被抓去当壮丁,母亲因悲痛过度双目失明。年仅7岁的庞国兴,瘦小的身躯扛起了家庭的重担,挑水、割草,换来几把粗粮。他站在村口,看着解放军战士将父亲从牢笼中救回,那一刻,军装在少年心中种下了一颗报国的种子。

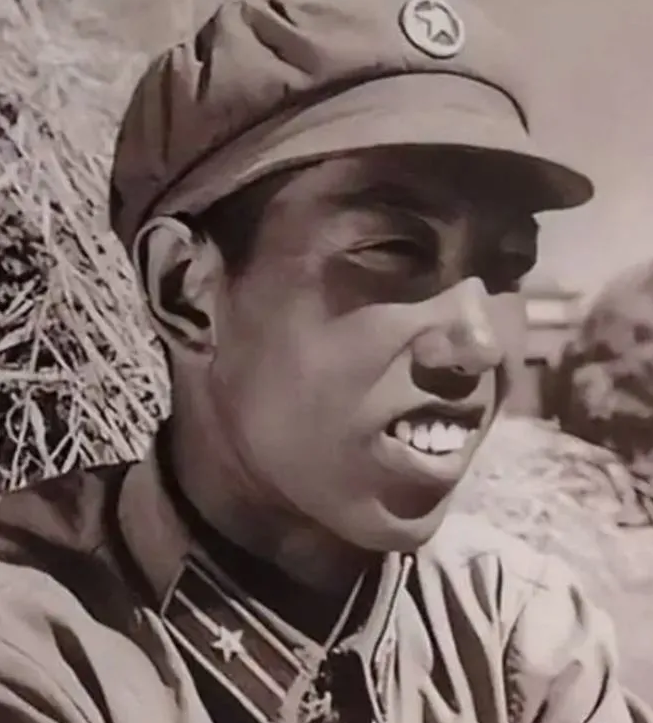

1959年,19岁的庞国兴参军,来到青海的第55师163团9连。部队的艰苦生活没有吓退他,反而磨砺出他“石板般”的性格——坚韧、憨厚、直爽。他不是天生的战士,入伍时体重仅90多斤,投弹只能扔29米。但他不服输,别人练一小时,他练三小时;别人休息,他还在操场挥汗如雨。1962年,他凭着一手精准枪法,赢得“神枪手”称号,战友们戏称他“全票人物”,因为每次评功评奖,他总能赢得全连的认可。

1962年10月,中印边境自卫反击战爆发。印度军队依仗地形优势,在西山口构筑工事,号称“固若金汤”。庞国兴所在的9连奉命夜袭,清除敌军据点。战斗打响后,他追击敌人过于迅猛,与主力部队失联。危急时刻,他偶遇八班副班长周文轩和战士王世军、冉福林,四人迅速组成战斗小组,庞国兴被推选为组长。

夜幕下,四人沿公路追击,发现印军炮兵阵地正在向我军猛烈开火。庞国兴当机立断,兵分两路,他与冉福林正面突袭,周文轩和王世军迂回包抄。枪声骤响,印军措手不及,丢下三门火炮和电台,抱头鼠窜。缴获装备后,周文轩追击另一路敌军失联,庞国兴带领剩下两人继续深入敌后15里。他们在丛林中忍饥挨饿,一天一夜未合眼,抓起地上的残雪充饥,硬是咬牙坚持战斗。

次日,他们又发现一处印军炮兵阵地,庞国兴指挥三人从高地俯冲而下,虚张声势,吓得敌军以为遭遇大部队,炸毁四门火炮后仓皇逃窜。最终,三人小组在两天多时间里,连打五仗,攻克两处炮兵阵地,缴获七门火炮、四台车辆,击毙七名敌军,为主力部队进攻扫清障碍。

战后,庞国兴荣立一等功,国防部授予他“机智灵活,孤胆作战战斗英雄”称号,他的班和连分别被命名为“庞国兴班”和“庞国兴英雄连”。

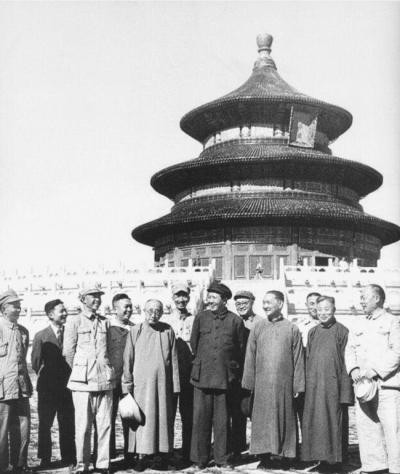

1963年10月1日,国庆阅兵仪式在天安门广场隆重举行。23岁的庞国兴作为战斗英雄代表,站在观礼台上,身着少尉军装,胸前挂满勋章。毛主席登上城楼,目光扫过人群,注意到这个年轻的战士。询问名字后,毛主席哈哈大笑:“原来你就是那个口出狂言的庞国兴啊!”

那句“敌人非但不投降,还胆敢向我还击”早已传到主席耳中,成了他眼中有胆识、有血性的象征。主席拍了拍他的肩膀,称赞道:“咱们中国的年轻人就该是这样!”这一幕被摄影师定格,成了庞国兴人生的高光时刻。

战后,庞国兴晋升为排长,后又担任副连长。他没有被荣誉冲昏头脑,继续投身训练,培养新兵。1965年9月18日,青海某训练场上,一名新兵在投弹训练中失手,手榴弹滚落在地,眼看就要爆炸。庞国兴毫不犹豫扑上去,用身体压住手榴弹,试图为战友争取逃生时间。

爆炸声响彻山谷,25岁的他永远闭上了眼睛。他的牺牲震撼了全军,战友们泪流满面,部队追授他革命烈士称号,名字被镌刻在纪念碑上。

庞国兴的生命定格在25岁,但他用短暂的一生书写了不朽的传奇。从贫苦村庄到天安门城楼,从西山口的枪林弹雨到训练场的舍身一扑,他用行动诠释了什么是军人的忠诚与无畏。他的“狂言”不是自负,而是中国军人迎难而上的斗志;他的牺牲不是悲剧,而是为国为民的壮歌。

今天,庞国兴的精神依然激励着新时代的军人。据中国军网报道,“庞国兴英雄连”现隶属西部战区陆军第七十七集团军,继承了“只有解放军克服困难,没有困难克服解放军”的国兴精神。连队在近年来的边防任务中,多次出色完成高寒地区巡逻和抢险救灾任务,展现了新时代军人的风采。

此外,庞国兴的故乡子洲县建有纪念馆,当地学校以他的事迹教育学生,传承爱国主义精神。他的故事不仅属于过去,更在当下和未来,激励着每一位为和平与安全而奋斗的中国人。