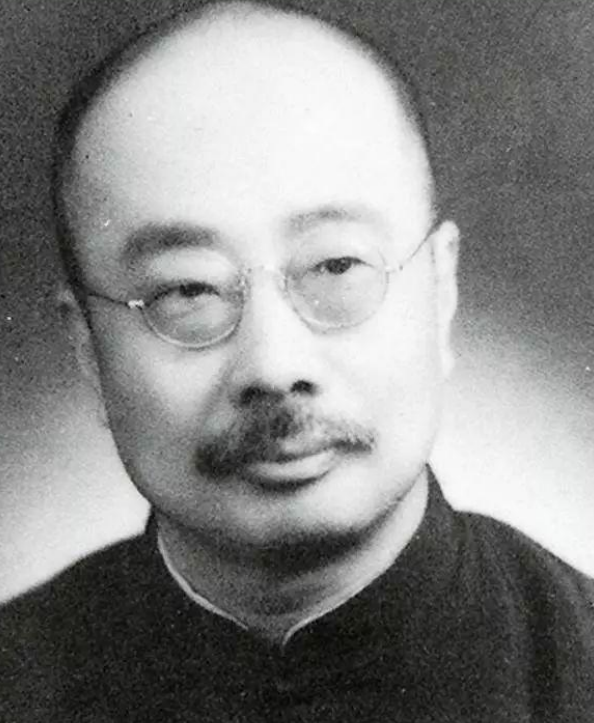

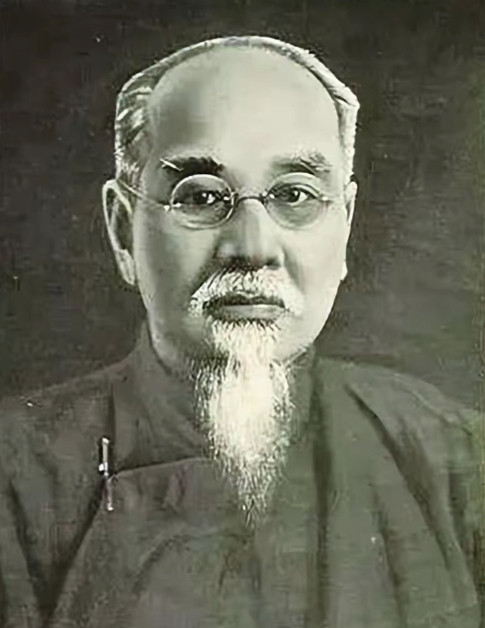

周作人因当汉奸被判枪毙,被胡适等人救下,改判坐牢,49年出狱后曾决定去台湾,后写信给毛主席,毛主席只评了一句话,彻底改变了周作人后半生命运。

1939年元旦,北平的冬夜寒风刺骨。周作人宅邸内,昏黄的灯光映照着书桌上散落的稿纸。突然,一声枪响划破寂静,两名自称“天津中日学院学生”的青年闯入,枪口直指周作人。子弹擦过他的胸口,奇迹般被毛衣上的铜扣挡住,只留下一道浅浅的血痕。

他惊魂未定,妻子羽太信子尖叫着扑过来,检查他的伤势。门外,日本宪兵的脚步声迅速逼近,刺客早已消失在夜色中。这场未遂的刺杀,如同一记重锤,砸碎了周作人内心的最后一道防线。

刺杀的真相是什么?它为何成为周作人滑向“汉奸”深渊的转折点?从五四运动的先锋到日伪政权的文化代言人,周作人的人生轨迹如何一步步偏离?让我们回到那个动荡的年代,揭开这段复杂而矛盾的故事。

1937年,卢沟桥的枪声震彻华北,北平沦陷。北京大学举校南迁重庆,文人墨客纷纷南下,寻找抗战的希望。然而,周作人却选择留下。他的理由看似简单:北大校长蒋梦麟委托他与孟森、马裕藻、冯祖荀三位教授留守,保护校产。

但这背后,还有更复杂的因素。他的妻子羽太信子是日本人,家中19口人,迁徙不易。更重要的是,周作人对日本文化情有独钟,留学日本的经历让他对中日关系抱有复杂的情感。他曾写道:“日本与中国毕竟同是亚细亚人,兴衰祸福究竟的命运还是一致。” 这种“中日同源”的观念,在和平时期或许是学术探讨,但在战时却显得天真而危险。

留守北平的周作人,起初试图保持中立。他拒绝了日伪政权抛来的橄榄枝,安静地读书、写作。然而,生活的拮据和日方的持续施压,逐渐动摇了他的立场。1938年,他参加了日本主办的“更生中国文化建设座谈会”,与伪政府官员和日军将领同席而坐。消息传开,文化界哗然。茅盾、郁达夫、老舍等作家联名谴责,郭沫若甚至公开喊话:“知堂若能南下,我愿以千百人换他!” 周作人却不为所动,他似乎已下定决心,踏上了一条不归路。

1939年的刺杀事件,成为周作人命运的拐点。枪声响起的瞬间,他或许感受到死亡的冰冷,也或许嗅到了日本人精心设计的圈套。事后,日本宪兵队迅速加强了对他的“保护”,而他也在同年接受了伪北京大学图书馆馆长的职位。 紧接着,他步步高升:1940年成为汪伪政权华北政务委员会教育总署督办,1941年起兼任东亚文化协议会会长,甚至以“和平使者”身份访问日本和伪满洲国。

北平的街头,战火的阴霾笼罩着每一寸土地。周作人的书斋“苦雨斋”却依然摆满了古籍和译稿。他在《中国的思想问题》中写道:“国民思想病得很重,非请医生检查不可。” 讽刺的是,他自居“医师”,却成了日伪政权的帮凶。

他的文章试图为中日合作寻找文化依据,却被时人斥为“汉奸的自我辩白”。在日军阅兵式上,他甚至头戴日本战斗帽,身着军装,俨然一副日军指挥官的模样。 文坛巨匠的形象轰然崩塌,留下的只有“文化汉奸”的骂名。

1945年,抗战胜利的钟声敲响,周作人的命运也迎来审判。12月,他被国民政府以汉奸罪逮捕,押往南京老虎桥监狱。 1946年,法庭宣判死刑,文化界一片震惊。他的老友胡适、俞平伯等人四处奔走,蒋梦麟出具证明,称周作人留守北大是受其委托。最终,死刑改判为14年,后减为10年。

1949年1月,南京解放前夕,李宗仁下令释放政治犯,周作人重获自由。 他曾考虑前往台湾,但最终选择留在大陆。他给毛主席和周总理写了一封五六千字的长信,坦陈自己的“罪行”,表达悔意,并请求为新中国贡献力量。 信中,他详述了留守北平的无奈、刺杀的恐惧,以及对日伪政权敷衍塞责的态度。毛泽东看完信后,淡淡地说:“文化汉奸嘛,又没有杀人放火。现在懂希腊文的人不多了,养起来,做翻译工作以后出版。”

这一句话,改变了周作人的后半生。他被安排为人民文学出版社特约译者,每月预支稿费,得以重拾笔墨,专注于古希腊文学的翻译。

1967年5月6日,周作人病逝于北京家中,终年82岁。周作人的一生,是才华与污点的交织。他是五四运动的先锋,散文大家,翻译巨匠,却也是抗战时期的“文化汉奸”。他的选择,既有个人性格的软弱,也有时代洪流的裹挟。 刺杀事件、妻子羽太信子的影响、日伪政权的诱惑,都成为他堕落的推手。而毛主席的宽容,则为他提供了救赎的机会。

周作人的故事,远不止“汉奸”二字所能概括。他的翻译作品,如《希腊的神与英雄》,至今仍是中国读者了解西方文化的珍贵桥梁。

周作人的一生,如同一本翻开的书,字里行间既有才华的闪光,也有污点的阴影。他从刺杀的惊魂中走向深渊,又在毛主席的一句话中重获新生。历史的复杂性,让我们无法简单评判他的功过。