南唐是五代十国时期的第二大政权,其实力仅次于占据中原的重要五代王朝。南唐的统治者自称为李唐王朝的后裔,始终关注着中原地区的政治局势变化。他们还通过海上航路,与契丹建立了一定的联系,希望借助契丹的力量,收复黄河流域的失地。在五代时期,中原王朝更迭频繁,南唐确实有机会掌控中原,但遗憾的是,他们未能抓住这个难得的机会。这背后究竟隐藏着怎样的原因呢?

首先,中原地区的动荡不安。后晋的创立者石敬瑭去世后,他的侄子石重贵继位,促使后晋与契丹之间的关系逐渐恶化。从944年开始,契丹频繁派兵对中原进行袭扰。到了946年,辽太宗耶律德光成功攻陷汴梁,彻底灭亡了后晋。在他的野心驱动下,居然在开封举行了登基仪式,改国号为辽,试图直接统治中原。然而,他对于中原的统治却始终未能如愿以偿,这片土地上纷纷爆发了反叛之乱。

原后晋的密州刺史皇甫晖和棣州刺史王建等人,因不堪契丹的侵犯,纷纷率领部众投奔南唐。而淮北地区的义军也愈发对契丹心怀不满,主动向南唐寻求支持。对南唐而言,这正是一个前所未有的良机。一些南唐的官员开始建议皇帝派军北上中原,虞部员外郎韩熙载更是向南唐中主上书,直言:“陛下若能恢复祖业,现在正是良机。若敌主回北,中原必将有主,后续图谋将极为困难。”

然而,南唐的中主李璟却错失了这一千载难逢的机会。尽管在得知契丹军队北撤后,他迅速任命李金全为北面行营招讨使,但尚未等到出兵的机会,便传来刘知远入主汴梁建立后汉的消息。那么,李璟为何未能抓住这次良机呢?其实,李璟并非没有北上图谋,而是因为他理智地意识到南唐目前的实力远不如他所希望的那般。前不久,南唐已经进行了一场消耗巨大的战争,造成国力大损。

实际上,在944年,李璟趁着闽国政局混乱之际,派兵进入福建,成功灭掉了闽国。然而,原闽国的将领李弘义在得到吴越的支持后,拒绝停止战斗,继续与南唐对立。尽管南唐军队规模庞大,却在战争中屡屡失利。以福州之战为例,南唐损失了近两万人以及大量的粮草和军械。正当中原动荡不安之际,南唐的主力军队却在远离北方的福建苦战,以至于无力向北推进。

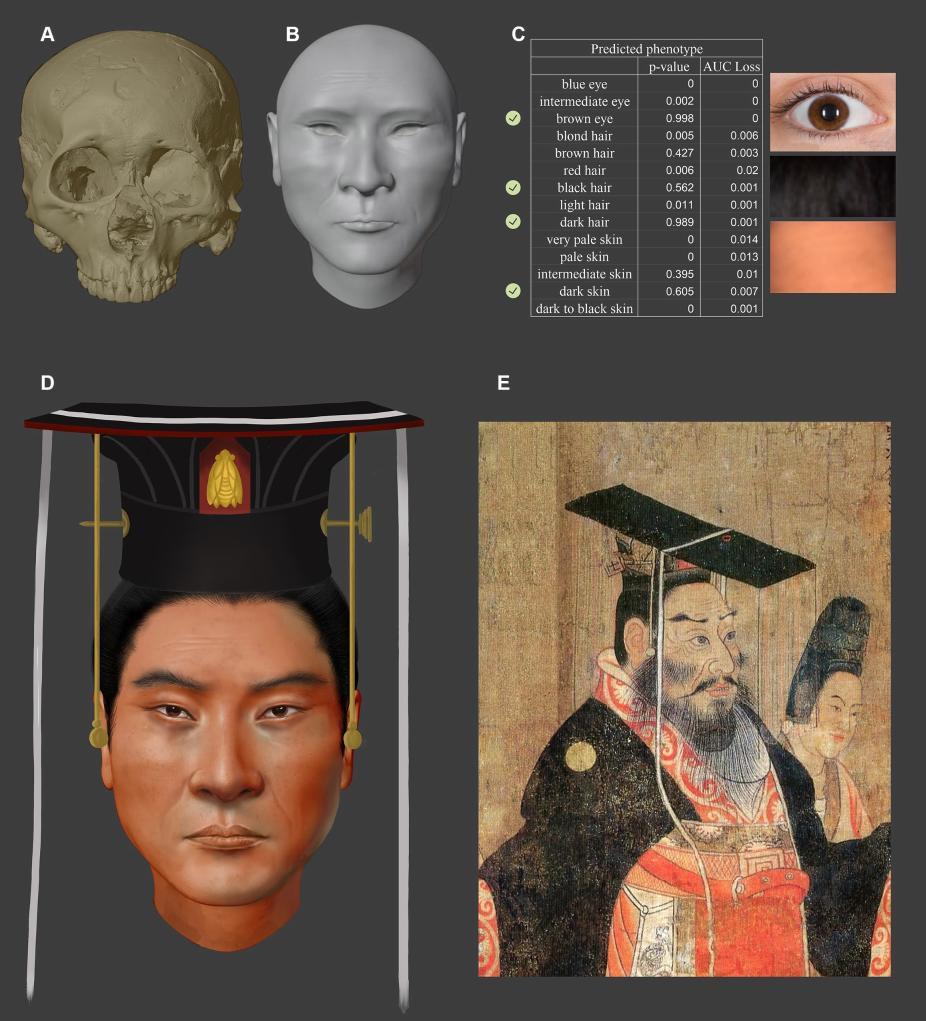

对此,李璟感到非常懊恼,他对大臣们感慨道:“我无法因时局的危殆,而轻易命将带兵抗衡中原,恢复高、太之士的基业,反而让我在海边劳师动众,实在是我的过错。”随后的日子里,李璟虽然开始密切关注中原动态,稍有风吹草动便派军北上,但却再也没有遇到过极为有利的时机。南唐的错失良机根源于李璟本人的决策与能力问题,因为他并非明君,甚至可以称为一个庸主。

李璟在文学史上的名声远超于政坛,他“时常作歌吟,游走字里行间”,具备相当卓越的文学艺术修养。他的词歌情真意切、风格清新,虽然仅存有五首作品,却依然留下了如“小楼吹彻玉笙寒”这样的千古名句。李璟作为词人无疑是成功的,但作为一位皇帝,他展现出来的却是软弱和奢华的生活方式,治国方面的表现也毫无建树。可以说,继位之后的李煜在某种程度上与其父李璟极为相似。