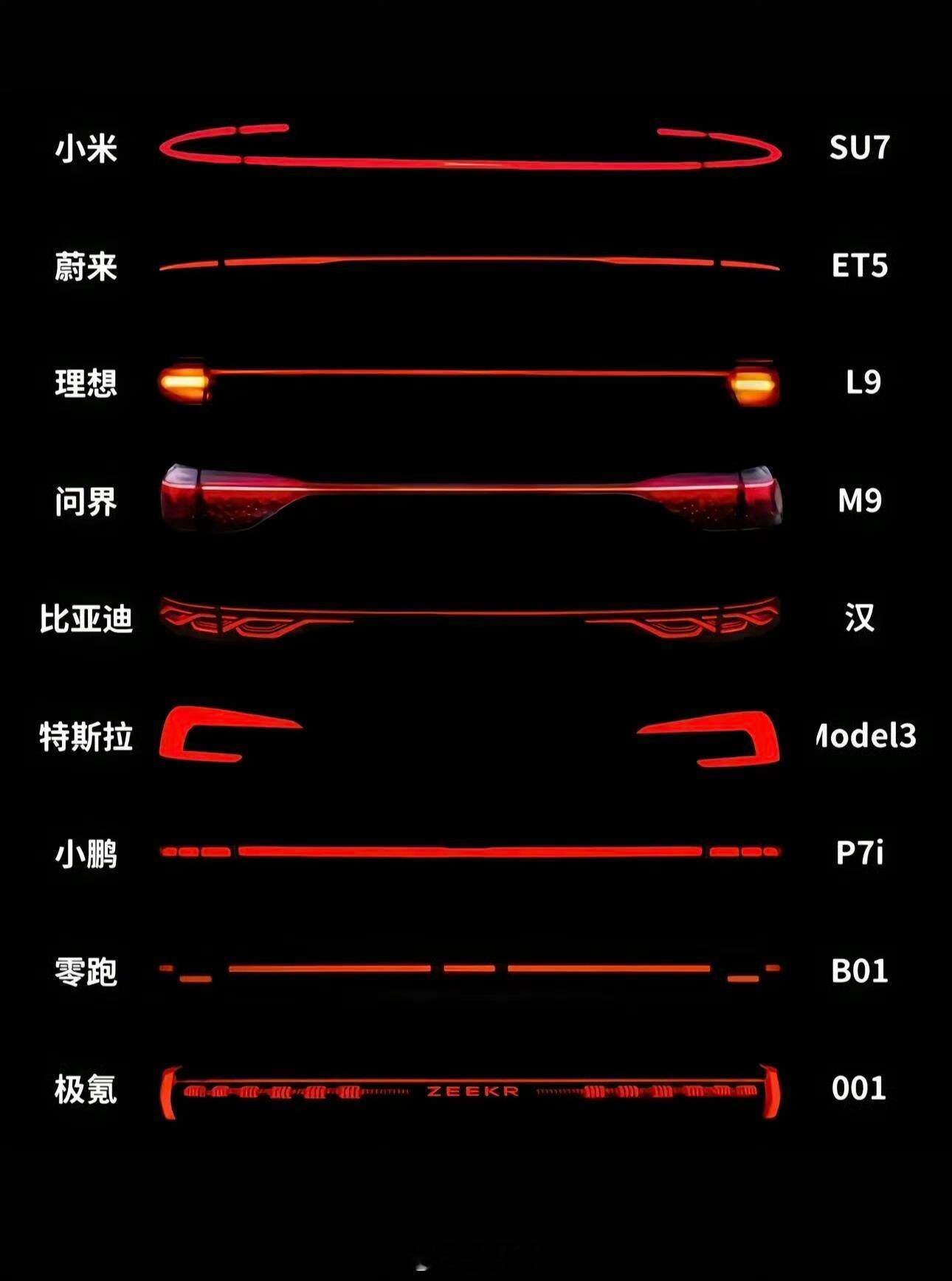

日本断臂求生。11月6日,日本汽车巨头日产,竟然把自己的老巢横滨全球总部大楼给卖了!买家还是咱们中国的敏实集团和美国财团联手,交易价高达970亿日元(约45亿元人民币)。 日产这事儿一出,汽车圈子都炸了锅。说实话,这不是什么新鲜事儿,日本车企这些年日子不好过,尤其是日产,步子迈得有点大,摔得也狠。总部大楼卖掉,本来是公司门面,现在倒好,直接变现续命。970亿日元听着挺多,但扣掉账面价值和未来租金,实际到手没那么多,估计也就739亿日元左右。这笔钱,日产打算投到电动化和数字化上,试图扳回一城。可问题是,行业变天太快,日产的节奏跟不上,卖大楼只是杯水车薪。 横滨总部建于2009年,那时候日产正风头正劲,从东京银座迁过来,位置选得绝,挨着车站和港口,办公展车两不误。谁想到,十几年过去,它从象征雄心的地标,变成救命稻草。交易细节是这样的:买家是个联合体,主要由台湾汽车零部件商敏实集团出资,美国凯雷投资集团和瑞穗不动产投资顾问搭台,成立特殊目的公司MJI来接盘。敏实集团在香港上市,主营车身饰件和内饰系统,跟日产有过供应链合作,这次反客为主,拿下老东家总部。日产签了20年回租合同,继续当租户,每个月交租金,员工上班照旧,但产权换了主人。这种“卖楼回租”的玩法,在地产圈常见,但搁汽车巨头身上,就透着股无奈劲儿。 日产为啥落到这份儿上?根子在财报上。2025财年上半年,净亏损直奔2219亿日元,去年同期还赚192亿日元,反差大得像过山车。第二季度单季亏1061.6亿日元,营收55787亿日元,同比缩水6.8%。销量更惨,全球148万辆,跌7.3%。中国市场从2018年的156万辆高峰,滑到2024年第二季度15.8万辆,同比降8.1%,内部预测2025年还得再跌7.4%。全球份额从2017年的6.2%缩到4.8%,本土市场被铃木超车,排到第四。简单说,燃油车时代日产靠CVT变速箱和舒适性吃饭,现在电动化浪潮来袭,它的产品线老化严重。 拿电动车举例,日产的Ariya定价高,续航一般,智能配置落后,2025年上半年才卖18辆,5月单月2辆,基本没人问津。Leaf老将用的是过时充电接口,皮卡平台15年没更新。CEO伊万·埃斯皮诺萨自己承认,产品开发周期长得离谱,别人像极氪24个月出一款,它要55个月,流程卡壳,创新难产。相比之下,中国车企如比亚迪,从2015年起就深耕电池和混动,单季纯电销量超特斯拉,供应链掌控力强,研发效率高。这差距不是天上掉下来的,是日产转型慢半拍,吃老本太久。 成本控制也来不及了。日产关了7家工厂,日本追滨和中国武汉云峰都停摆,计划2027年前裁2万人,制造部门砍六成以上。可这些止血措施治标不治本,产品力跟不上,品牌信任度下滑。年轻人买车看续航、车机、辅助驾驶,日产的沙发舒服和静音,在电动时代成了鸡肋。想补救,引入华为鸿蒙座舱到新天籁,看起来时髦,但底子还是燃油架构,电动化比例低,动力靠引擎拉,戳不到中国消费者痛点。反观比亚迪,技术布局早,全球领跑,销量碾压。 敏实集团这次出手,有点意味深长。它不是整车厂,而是零部件供应商,以前给日产供货,现在买下总部,产业格局变了。过去主机厂牛,现在电池、智能座舱这些核心,谁抓牢谁有话语权。日产的CVT在电动车时代没戏,敏实靠饰件和模块化,灵活性强。这交易不光是钱的事儿,还反映供应链重塑。中国零部件企业崛起,台湾敏实借香港平台,联手美国凯雷,撬动日本资产。凯雷是老牌私募,擅长房地产和重组,瑞穗不动产加持,确保交易稳当。日产12月完成过户,资金注入后,重点砸向新车型和软件开发。 长远看,日产的路子窄。埃斯皮诺萨推“Re:Nissan”计划,缩短研发到37个月,学中国车企快速迭代,还跟本田合作美国市场。但百年企业惯性大,决策层级多,供应商关系纠缠,改起来费劲。行业变革快,特斯拉降价,欧洲碳排放严,台湾地区防务部虽不直接相关,但全球地缘影响供应链稳定,日产出口链条长,风险高。假如新电动车推不出竞争力,赢不回中国信任,卖大楼可能只是开端,更多资产得变现。 总的,日产卖大楼是断臂求生,痛是痛了,但活下去总比倒闭强。行业洗牌中,谁能抓准电动智能风口,谁笑到最后。中国企业敏实这次露脸,证明零部件也能玩大棋。