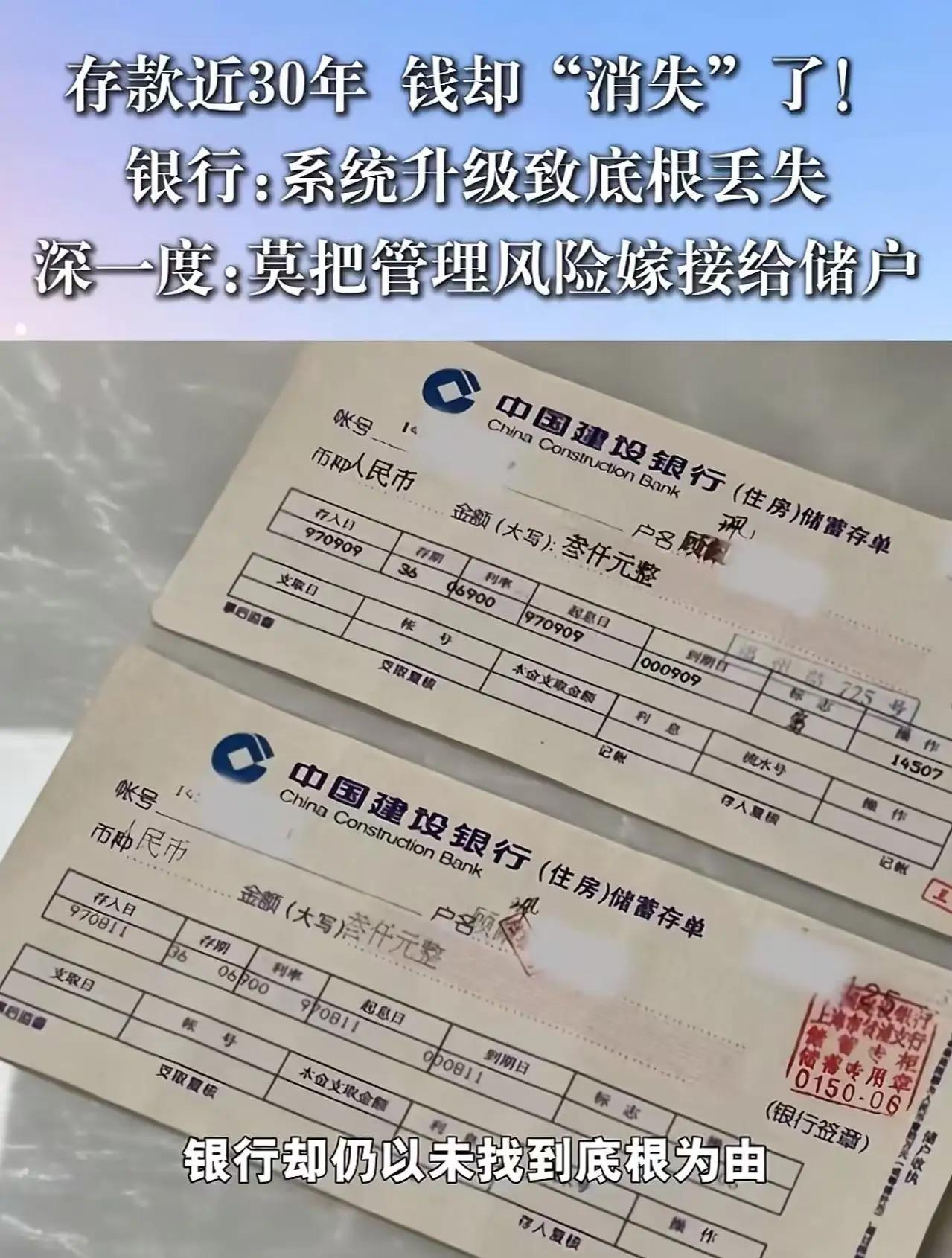

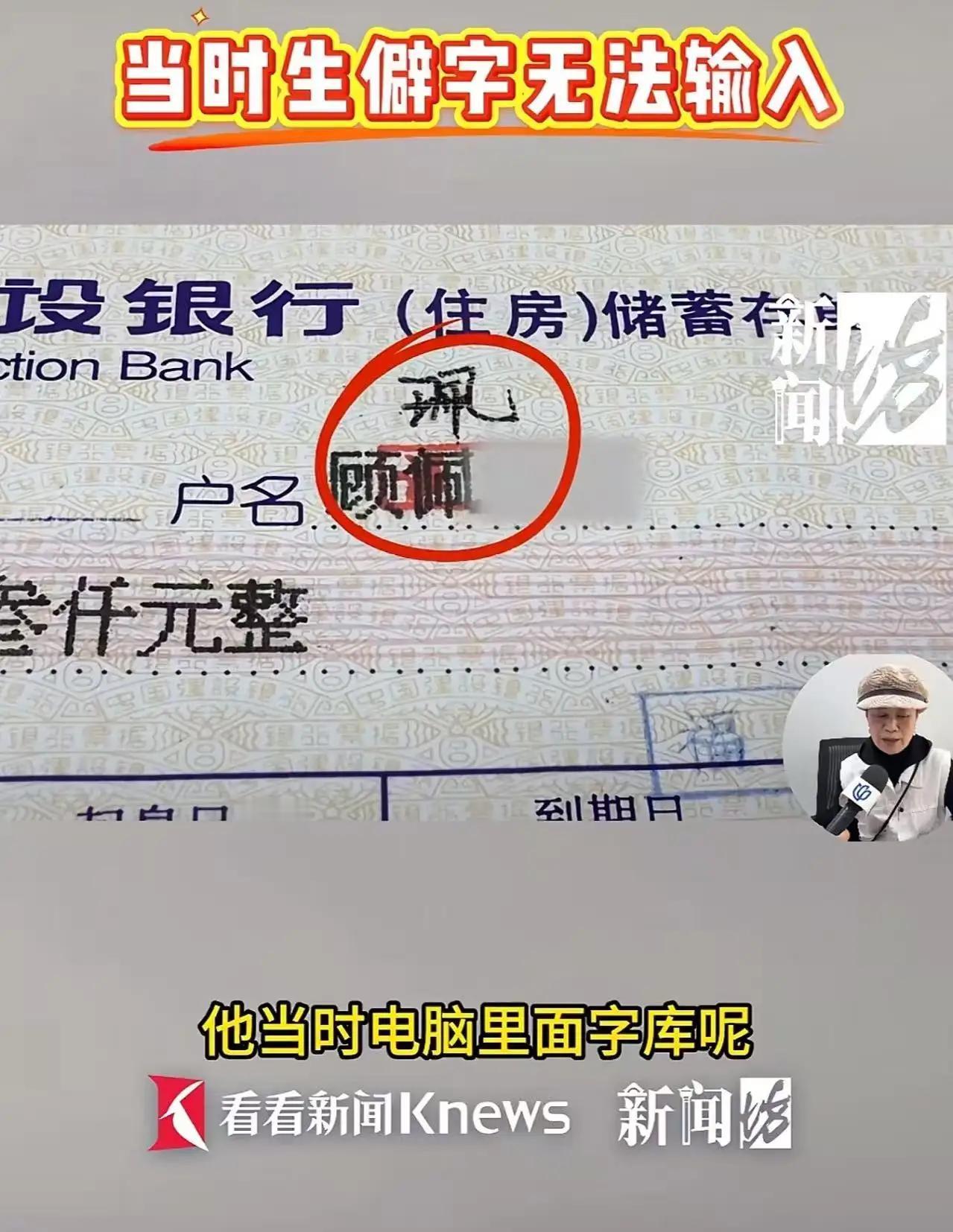

上海的这位大妈,手握两张28年前的定期存款单,满怀期待地走进银行,想要取出自己多年来的辛苦积蓄。可是,迎接她的却是一场令人心碎的“冷遇”——银行工作人员告诉她,存单时间太长,找不到存根,无法核实,拒绝办理取款手续。这一幕,瞬间点燃了许多人的愤怒和同情,也让人不禁深思:在金融的世界里,信任到底意味着什么? 28年前的存款单,或许在某些人眼中已经没有“证据”价值,但在这位大妈心中,那是多年来辛苦工作的见证,是她对未来生活的保障。她坚信“只要我有存单,就证明我存了钱”,这份信任纯粹而朴实,却在银行的技术和制度面前变得脆弱无比。银行方面声称找不到存根,这似乎成了“技术难题”,但更像是一场制度的“迷雾”——一份存单,承载着几十年的时间与记忆,竟被如此轻描淡写地否定。 网友们的声音也在网络上炸开了锅:“只要存单是真实的,银行就要无条件兑付。”这是对银行责任的基本要求,也是公众对公平的期待。毕竟,存款是人们辛苦劳动的果实,是对未来的承诺。存单的存在,本身就是一种信任的象征,银行应当用心守护,而不是用技术难题来推脱责任。 这件事情折射出的是一个更深层次的问题:在现代金融体系中,信任的边界在哪里?制度的“死角”是否会成为普通人维权的障碍?银行的“技术难题”是否应当由制度保障和责任担当来解决?而我们每个人,又是否在无形中被制度裹挟,变成了“存单”的旁观者? 更令人感慨的是,这位大妈的坚持让人心生敬意。她没有选择放弃,没有被“技术难题”打倒,而是用最朴实的方式告诉我们:信任,是需要用心守护的。她的故事,激励着我们每一个人,要相信自己手中的“存单”,相信自己多年的努力不会被轻易抹杀。 这不仅仅是一场关于存款的“争议”,更是一场关于人性、关于信任、关于制度的深刻反思。在这个快节奏、数字化的时代,我们是否还记得那份最初的信任?我们是否还能用心去守护每一份“存单”背后的故事?这,或许才是我们每个人都应该思考的问题。