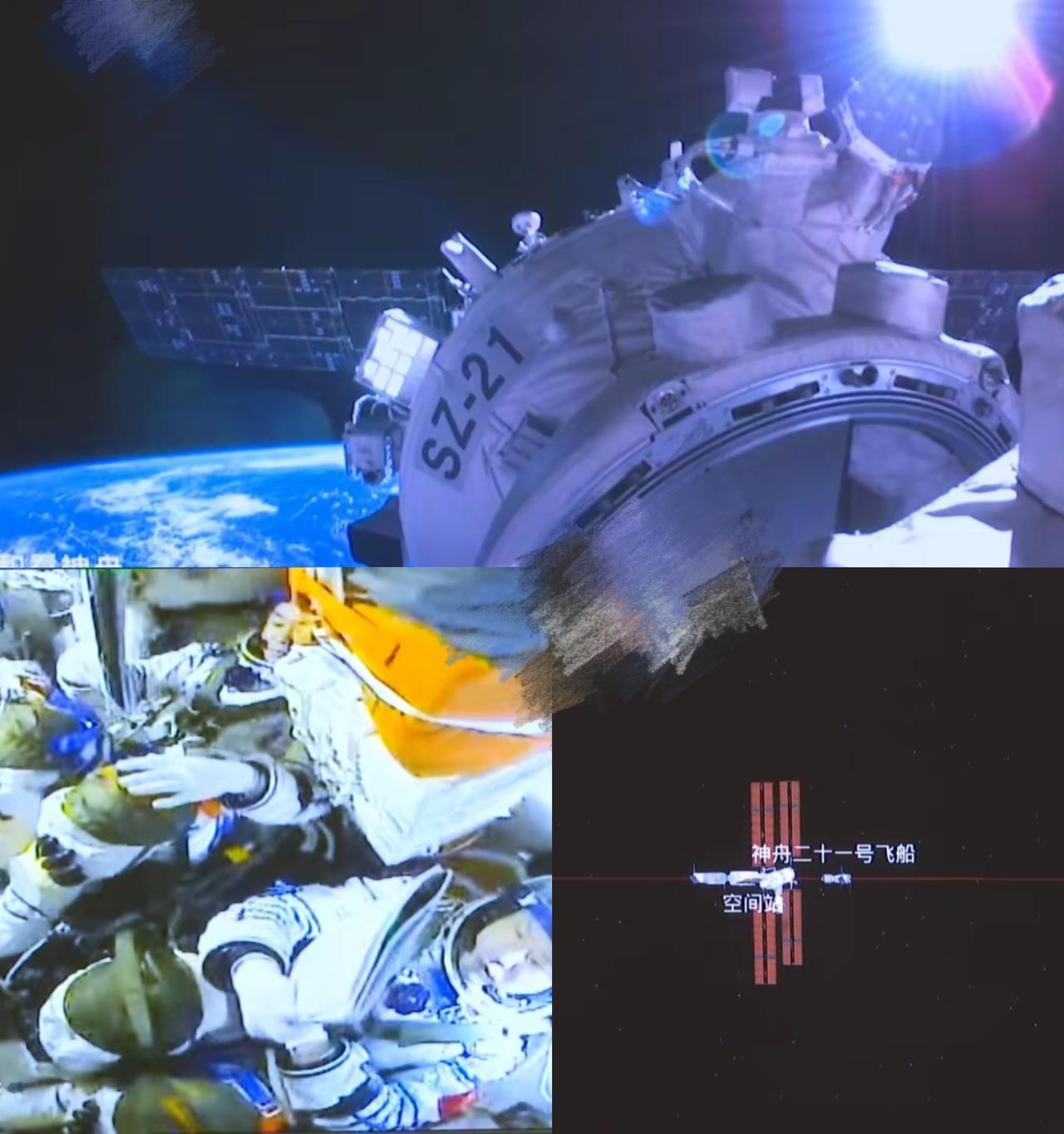

别再只盯着“航天员回家”了!这次神二十乘组改乘神二十一返程,看似只是一次任务调整,实则藏着中国航天最牛的底牌——不是靠单个飞船的完美,而是靠整个体系的兜底能力。 当公众的目光都聚焦于神舟二十号乘组乘坐另一艘飞船平安归来时,真正的主角,其实是那艘被遗弃在太空、默默无闻的神舟二十号飞船,这艘“受伤”飞船命运的戏剧性转折,恰恰揭示了中国航天早已告别了那种靠单点技术突破闯关的阶段,而是迈入了一个依靠强大体系来兜底的新常态。 故事的开端是一道微小的裂纹,出现在舷窗玻璃上,听起来没什么大不了,但对于要以数千摄氏度高温冲入大气层的飞船来说,这根本就是一道生死考验,工程师们担心的不只是玻璃本身,而是这道裂纹是否暗示着整个船体结构都存在着看不见的内伤。 一旦进入返回程序,剧烈的振动和内外压差,足以让任何微小的瑕疵瞬间变成吞噬一切的灾难,面对这种可能性,任何侥幸心理都是对航天员生命的不负责任。 决策过程冷静得可怕,也快得惊人,通过拍照判读,工程师们锁定了裂纹的形态;紧接着,无数次的计算机仿真和设计复核开始运行,评估裂纹在最极端情况下的扩展风险,最终的决定果断而清晰:航天员换乘一直作为“太空救生艇”的神舟二十一号返回。 从发现问题到敲定换船方案,整个过程仅仅用了九天,放眼全球载人航天史,这几乎是迄今为止响应速度最快的一次太空救援,它用事实证明了,中国的应急响应体系不是摆设,而是真正能打硬仗的。 神舟二十号就这么废弃了吗?恰恰相反,它被赋予了全新的、甚至更重要的使命,从一个交通工具变成了一个独一无二的科研平台。 它接下来的首要任务,是执行一次史无前例的“单机”返回,在无人驾驶的状态下,走一遍完整的回家之路,这次冒险将为我们测试故障状态下的飞船回收技术,积累下无比珍贵的实战数据。 等到它终于降落在巴丹吉林沙漠的东风着陆场后,它更会像一本从天而降的“教科书”,被工程师们进行精细拆解,那个微小碎片的撞击机理,以及飞船防护材料的损伤模式,都将被彻底搞明白,这些第一手资料将直接用于优化未来飞船的设计。 这次无人返回还创造了一个意外的机会,一件已经超期服役了20多次的“飞天”航天服,由于尺寸和重量限制,一直没办法跟航天员一起挤进返回舱回家,现在它终于可以搭上这趟“专机”了,它身上承载的性能衰减数据,对于未来月面航天服的研发来说,简直是无价之宝。 神舟二十号的退役,就像棋盘上移走了一枚关键棋子,瞬间激活了整个中国航天任务链的应变能力,它的缺位,反而成了一场对体系韧性的最佳压力测试。 问题很现实:神舟二十一号飞船带着航天员回来了,空间站就暂时失去了应急备份的“救生艇”,这是个必须马上堵上的安全漏洞。 地面的响应几乎是同步的,“发一备一”的滚动备份机制立刻启动,酒泉卫星发射中心的两个发射工位提供了并行操作的底气,原计划明年才发射的神舟二十二号飞船,被紧急推上了前台。 用不了多久,就在今年11月底或12月初,神舟二十二号将以不载人的模式发射升空,它的唯一任务,就是尽快与空间站对接,重新撑起那把安全的“保护伞”,这种动态调整和无缝衔接的能力,才真正标志着一个航天体系的高度成熟。 从最初的神舟五号到今天,我们看到的进步远不止是飞得更高、待得更久,神舟二十号这艘飞船的完整经历告诉我们,一种“遇事有招,险中求稳,化危为机”的哲学,已经融入了中国航天的血液,这或许才是我们走向更远深空的最大底气。

![厉害了我的国[赞]2025年11月15日,中国载人航天工程办公室宣布,神舟](http://image.uczzd.cn/7243243133069768131.jpg?id=0)