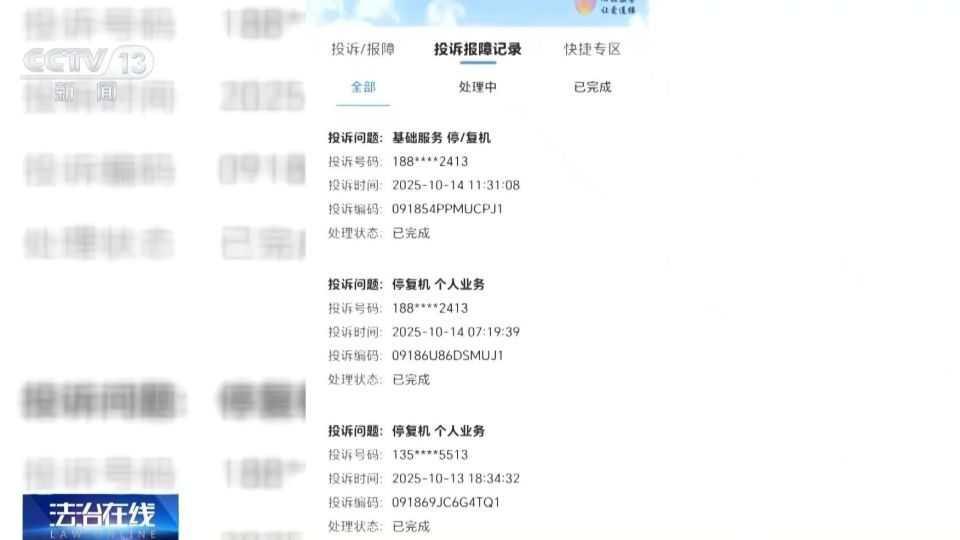

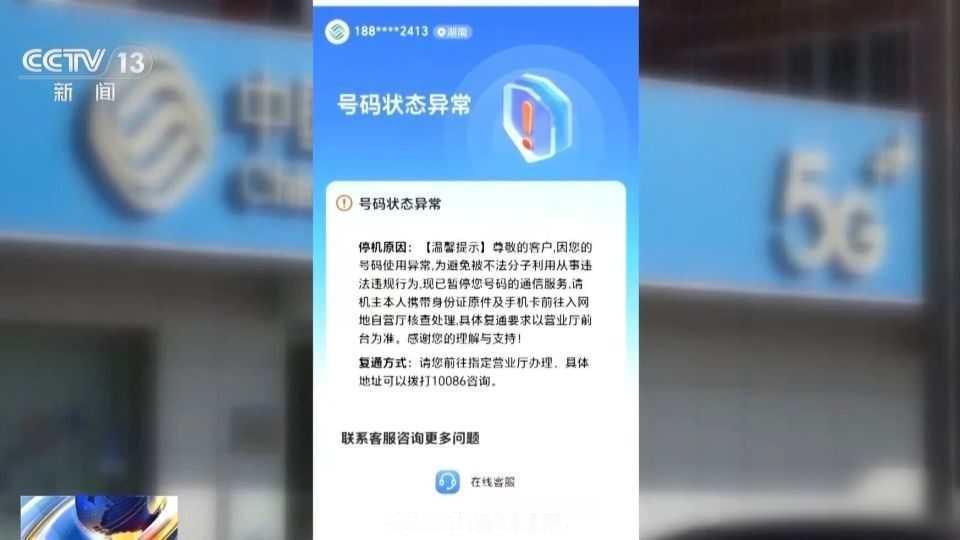

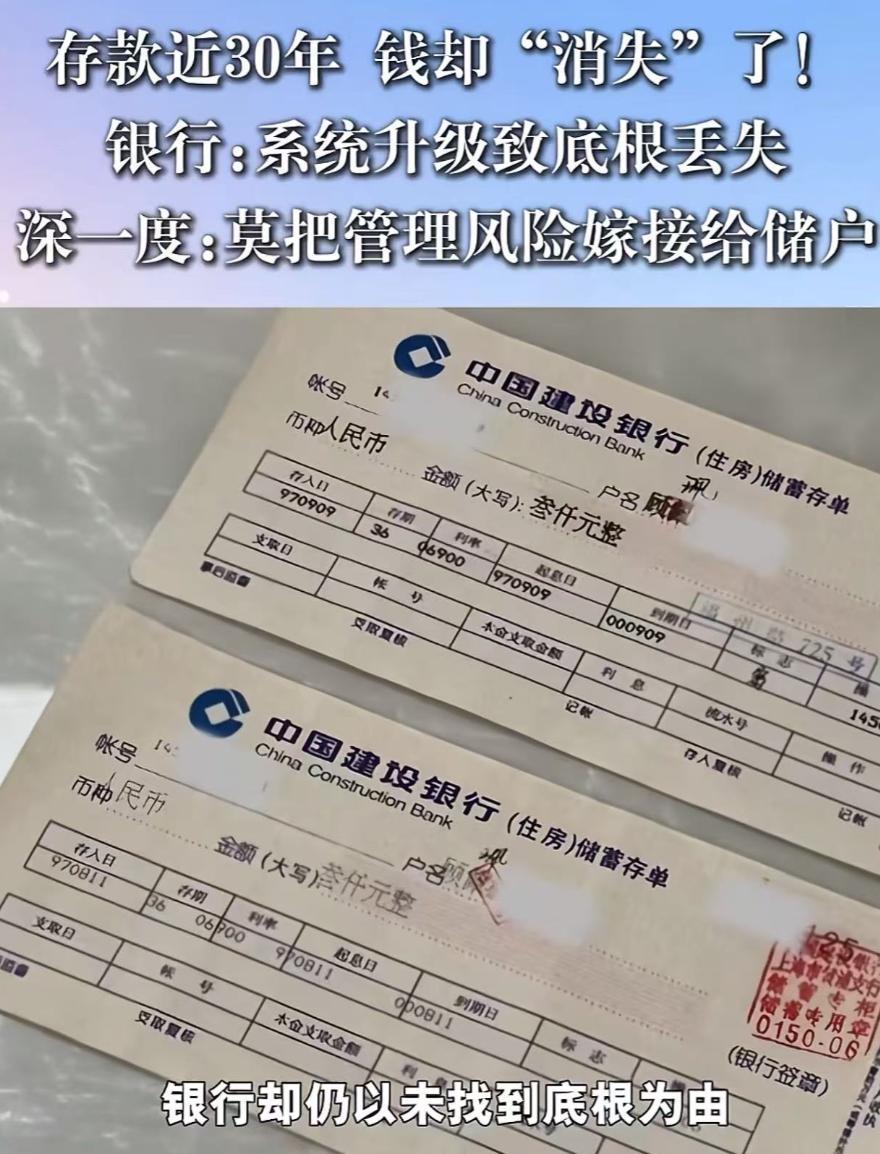

取款被卡、手机停机、反诈变枷锁 山东律师周筱赟到银行柜台取四万块钱,说是给朋友婚礼送红包用,银行柜员问他取钱做什么,他回答是礼金,按规定超过五万才需要报备,他这笔钱没到那个数,可银行拿出内部文件说只要一万以上就得登记用途,还要求他从系统里选“装修”或“旅游”这类选项,不能直接选“个人消费”,周筱赟觉得这事不太合理,银行不该管得这么细致。 柜员接着问起上个月那笔两万八的境外转账,说要查清楚钱的来路,周筱赟直接反驳回去,说银行没有立案文件,也没有法院的命令,凭什么查看他的账户流水,银行这边声称要报警处理,结果过了半个钟头也没人来,最后只说让他等通知,业务就不给办了,他气得转身离开,连红包都没能取出来,这事听着挺离谱,但确实发生了,就在2025年11月3号那天。 差不多同一时间,湖南怀化有位杨医生正在做手术,手机突然被停机,说是号码有诈骗风险,但这个号码他已经用了十年,一直没出过问题,他妻子去申诉这事,结果她自己的号码也被停了,夫妻俩都在医院上班,平时患者预约看病、缴费付款、通知开会都靠手机联系,这下全乱套了,客服让他们带着无犯罪证明去长沙的营业厅办理,可他们工作太忙,根本抽不出时间去那么远的地方,线上提交材料也不管用,打12345投诉也没回应,连公安局开的证明都没派上用场。 直到媒体在11月6日报道出来,中国移动才赶紧开通了一个线上办理渠道,两小时内把服务恢复了,这对夫妇被断联整整二十天,这不是单独发生的事,而是系统本身的问题,运营商用人工智能自动监测,一旦觉得号码可疑就直接停机,连解释的机会也不给,更离谱的是,一个人号码出问题,全家人的号码也跟着受牵连,这种连坐的做法早就应该改掉了。 银行和运营商都说要防诈骗,实际操作却走了样,央行规定超过五万才登记,银行自己加到一万,这算越权操作,系统里连礼金选项都没有,风控模型根本没考虑老百姓的生活需要,报警流程也成了摆设,嘴上说调查,半天不见人影,客户只能干等着,技术执行太死板,完全不顾人情世故。 老百姓支持打击诈骗,没有人反对抓捕骗子,但现在的做法越来越像全民审查,常常要求普通人证明自己清白,银行担心承担责任,宁愿拦住真实客户也不放过可疑人员,运营商害怕被追责,直接采取一刀切停机措施,结果守法群众总被折腾,骗子却找到漏洞利用,这种宁可错抓也不放过的办法,实际上是一种偷懒的管理方式。 2025年国家在推进反诈系统升级,银行试点大额取现前询问资金用途,运营商也启用人工智能筛号系统,但政策实施时缺乏有效申诉渠道,基层只能采取严防死守应对检查,浙江和江苏已有类似情况,有人取款被要求提供亲属名单,有用户手机号码被停用三十天却无人处理,公众对这种技术化管控方式越来越反感,并非不愿配合,而是难以忍受无谓的折腾。 我有点想不通,本来为了保护大家的安全,结果却让人更不放心,银行对客户缺乏信任,运营商也对用户不够相信,搞得每个人都提心吊胆,真正的反诈工作应该做到精准应对,而不是把所有的人都当成嫌疑对象,规则就算定得再严格,也得给人留个说话的地方、能够申诉、有机会改正错误,不然再好的出发点也会变成大家的负担。