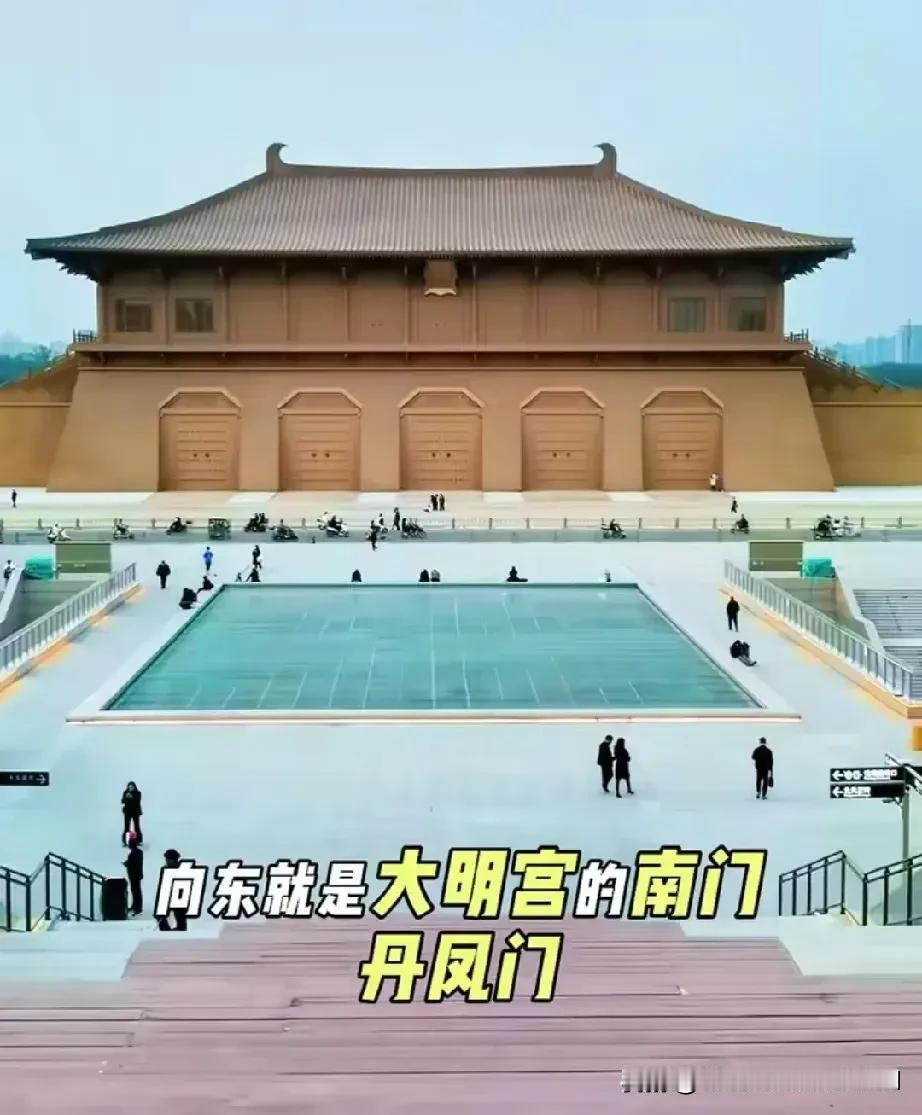

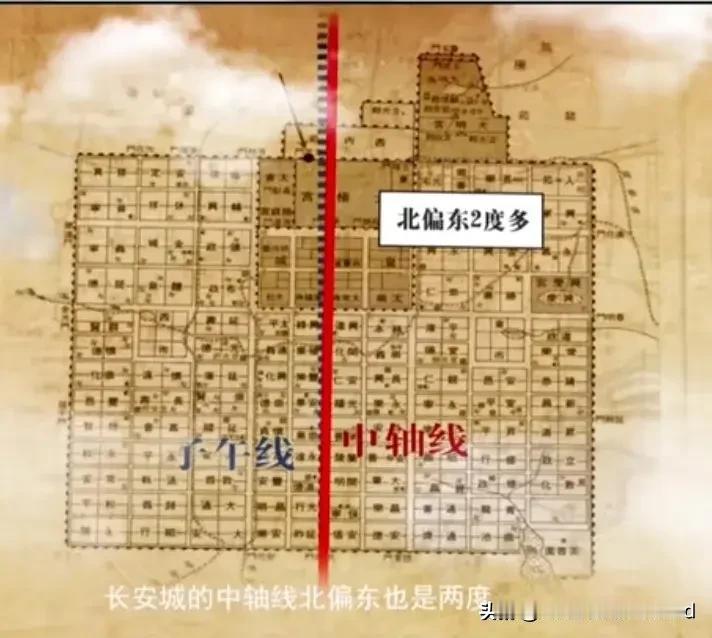

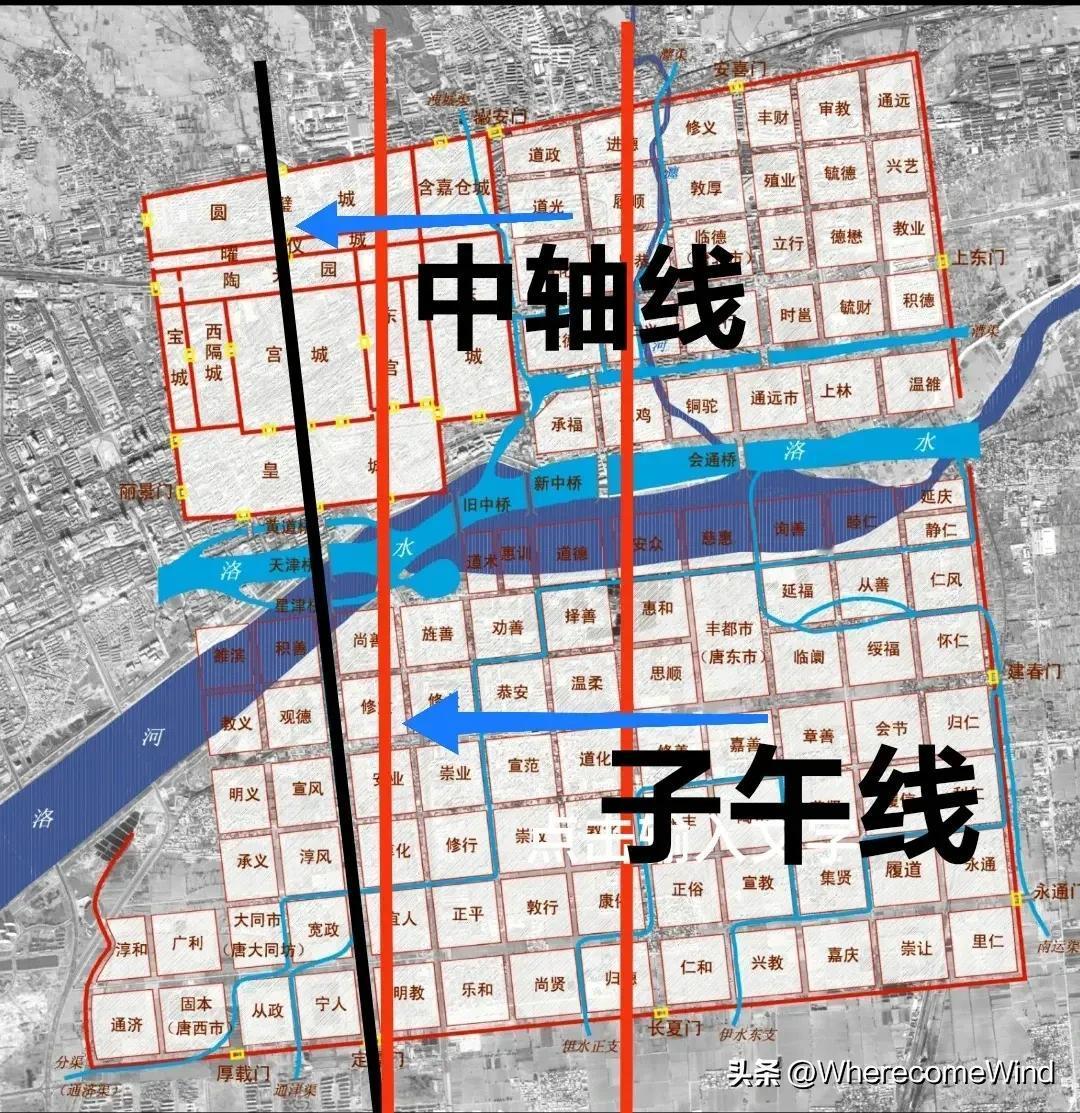

长安与洛阳的文明共生之路, 就决定了一主一副。 一座是“巅峰辉煌的象征”, 一座是“文脉传承的见证”。 丹凤门的宏伟,见证了万国来朝。 应天门的高大,见证了武周的开元。 玄武门之变,改写了大唐的历史。 神龙政变,让武周重回了大唐。 朱雀大街的中轴线,催生天街的诗句。 定鼎门大街,不乏中轴线的气魄。 长安与洛阳,各自承担着自己的历史使命和不同角色。 有开拓,有继承,有脉,有根,有干,有枝。一起构成了华夏文明的参天大树。 长安与洛阳相辅相成,就像历史从来不分贵贱与高低,只是两座城市承载着各自的担当,不可置换,更不可取代。恰如文明进程中不可逾越的精神边界,长安是“巅峰辉煌的象征”,洛阳是“文脉传承的见证”,二者以各自的使命,共同谱写着华夏文明绵延不绝的壮阔历程。 在中国数千年的古都谱系中,长安与洛阳皆为文明重镇,承载着华夏历史的厚重记忆。但唯有长安,最终成为中华民族辉煌过往的精神图腾,洛阳虽底蕴深厚,却始终未能站上这一象征高度。其根源,不在于历史长短或遗存多寡,而在于两者绑定的王朝能级、承载的文明叙事,以及沉淀的精神内核,存在着本质的“量级差”,而这种差异,恰恰构成了中华文明互补共生的完整图景。 长安的辉煌象征,始于其与“巅峰王朝”的深度绑定。纵观中国历史,周秦汉唐四大王朝,堪称帝制时代的“黄金坐标”——西周制礼作乐,奠定华夏文明的秩序根基;秦朝横扫六合,开创大一统帝国的政治格局;西汉拓土开疆,以丝绸之路贯通东西方文明;唐朝海纳百川,成就“万国来朝”的全球盛世。这四个王朝,分别代表了中华文明的奠基、统一、开拓与巅峰,而长安,是唯一贯穿其中的都城。从镐京的礼乐初兴到咸阳的雄图霸业,从未央宫的丝路开篇到大明宫的盛世华章,长安的每一寸土地,都镌刻着“顶级王朝”的烙印。这种“巅峰王朝专属都城”的身份,让长安天然与“辉煌”二字深度绑定,成为无可替代的历史标杆。 反观洛阳,其古都生涯虽跨越多朝,却始终缺少“顶级巅峰”的持续加持。洛阳的高光时刻,多集中于东汉、西晋、北魏及武则天时期的武周政权。东汉虽为大一统王朝,却不及西汉的开拓气象与丝路影响力;西晋短暂统一后便陷入战乱,未能形成持续的盛世图景;北魏作为北方政权,其影响力局限于中原地区;武周虽定都洛阳,却仅是唐朝历史的一段插曲,最终仍回归长安的核心地位。多数时候,洛阳扮演的是“陪都”“漕运枢纽”或“迁都过渡地”的角色,承担着补充政治中心、保障物资供应的辅助功能。缺少像唐开元盛世那样“全球中心”级别的绝对巅峰,洛阳自然难以承载“全民族辉煌”的象征意义,却也因此沉淀下绵延不绝的文脉传承。 长安的象征地位,更源于其“单一且强大”的文明叙事。长安的历史,是一部“大一统+全球化”的浓缩史诗:秦的“书同文、车同轨”,确立了中华文明的统一内核;汉的“张骞凿空”,让长安成为丝绸之路的起点,成为连接东西方的“世界之都”;唐的“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”,将开放包容的文明气度推向极致。这种叙事高度集中,关键词清晰——统一、开拓、盛世、包容,每一个都精准对应着“辉煌”的核心内涵。而这些叙事,通过正史记载、唐诗咏叹、遗址遗存,不断强化为民族记忆:“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”的意气,“长安一片月,万户捣衣声”的乡愁,未央宫遗址的雄浑,大明宫基址的壮阔,让“长安”二字成为镌刻在国人文化基因中的“辉煌符号”。 洛阳的文明叙事,则呈现出“多元而分散”的特点,恰如其“文脉传承”的使命定位。其历史标签丰富却缺乏聚焦:夏商的早期文明、东周的礼乐文化、魏晋的玄学风雅、武周的神都气象、龙门石窟的宗教艺术……这些标签各有价值,却未能形成统一的“辉煌核心”。 从精神内核来看,长安承载的是中华民族最核心的“辉煌梦想”。它象征着大一统的雄心、开拓疆土的勇气、包容万国的气度,以及超越自我的追求。这种精神,是中华民族从黄河流域走向广阔疆域、从区域文明走向全球影响的核心动力,也是“辉煌”二字最本质的内涵。而洛阳承载的,更多是“中原文化的延续与沉淀”——它是礼乐制度的传承地、南北漕运的中转站、宗教文化的融合场,其精神内核偏向“守成与内敛”,缺少长安那种“突破与巅峰”的张力,却以润物无声的方式,守护着中华文明的根脉。因此,当人们回望历史、寻找“辉煌象征”时,长安自然成为首选;而当追溯文明的源头与传承时,洛阳便成为不可替代的见证者。 岁月流转。两者都是中华文明的重要载体,没有高下之分,但象征意义的差异,早已在历史长河中注定。长安之所以成为中国历史辉煌的象征,在于它用周秦汉唐的巅峰叙事,定格了中华民族最璀璨的瞬间;用统一、开拓、包容的精神内核,呼应了民族对“辉煌”的永恒追求。 长安与洛阳,一座是“巅峰辉煌的象征”,一座是“文脉传承的见证”,两者共同构成了中华文明“开拓与守成”“巅峰与延续”的完整图景。