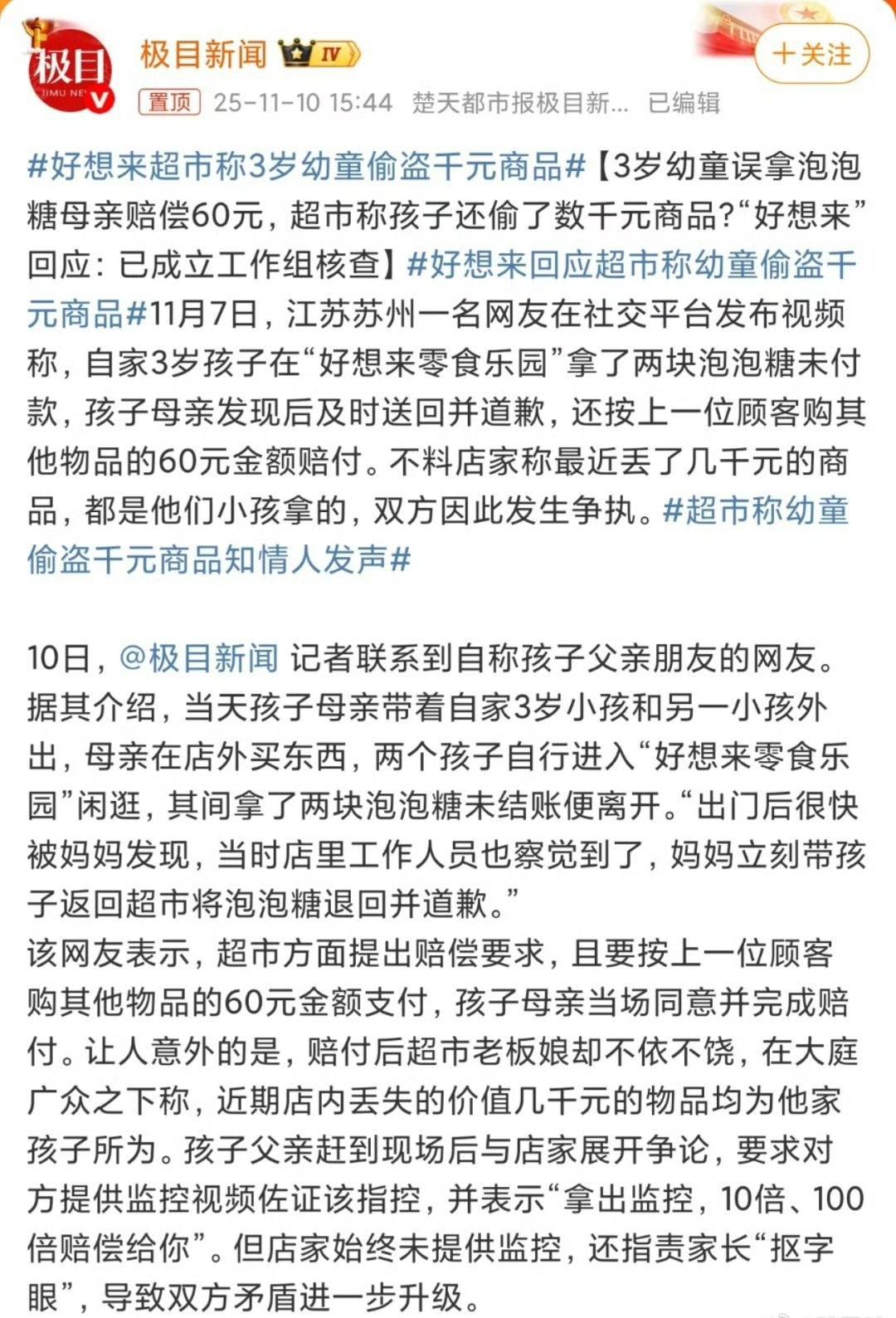

江苏苏州,3岁小孩在零食店里拿了两块泡泡糖,没付钱就走了,孩子妈发现后赶紧带娃回去赔不是,还按店家的意思掏了60块钱赔偿,原以为赔完钱就能了事,谁料老板娘竟不依不饶,当众大喊最近店里丢的几千块钱的货全是这小孩偷的,孩子爸让店家拿出证据,对方却不肯拿,结局气愤! 这天下午,孩子妈妈带着自家3岁的娃和另一个小孩出门溜达。 路过一家零食店时,孩子妈在店外买东西,也没顾得上看娃,趁这功夫,俩孩子就自个儿跑进零食店里转悠。 店里头花花绿绿的零食堆得满架子的,对小孩儿来说就像个乐园。 3岁的小娃不懂啥叫付款,随手拿了两个泡泡糖攥手里,然后蹦跳着出去了。另一个娃也跟着出来,俩人谁也没结账。 妈妈在店外很快就眼尖发现孩子手里的泡泡糖,孩子身上也没钱,肯定是没结过账的。 她立马拉着孩子进店,想着赶紧给人家赔罪,再把钱付了。与此同时,店家那边的人也发觉了,正往外瞅呢。 妈妈进店后,把那两块泡泡糖原封不动地还了回去。嘴里不停道歉,说对不起,孩子太小不懂事,这泡泡糖我们不要了。 店家的人接了泡泡糖,嘴上没说啥,但提了个要求:得赔钱。 而且,他们不是按泡泡糖的实际价钱算的,而是参考了上一位顾客买其他东西的60块钱金额。 妈妈一听,没多想就同意了。她心里琢磨着,娃犯了错,赔点是应该的,赶紧把事儿了结了拉倒。 赔完钱,妈妈松了口气,以为能带着娃拍拍屁股走人了。可谁想到,钱都赔了,店里的老板娘又突然不干了。 她嗓门儿一高,当着一屋子客人就开始嚷嚷:你们家娃可不光是拿泡泡糖那么简单!最近我们店里丢了好几千块钱的货,都是你们娃干的! 这话一出,店里空气都僵住了。妈妈一下子懵了,心里火冒三丈:这哪儿跟哪儿啊?泡泡糖的事儿我认了赔了,怎么还扣这么大个帽子? 她还没来得及反应,老板娘还在那儿数落,说店里损失大了,都是这小娃的“功劳”。 妈妈气得直哆嗦,心里委屈得不行:娃才3岁,能偷那么多东西吗?这不是瞎冤枉人嘛! 她当场就回了几句,双方吵起来了,声音越吵越大,引得超市里外的人都围过来看热闹。 孩子爸爸得知消息后,也急匆匆赶来了。他一到现场,一看老婆孩子被当众指责,火气就上来了。 听妈妈说完经过,爸爸立刻对着店家喊:你们说娃偷了那么多,行啊,拿出监控给我瞧瞧!要是真有证据,我十倍、百倍赔你都行! 他心里明镜似的,娃拿了泡泡糖是事实,我们认了也赔了,但你瞎扯几千块钱的损失,这不是敲诈吗?得用监控说话,不能光靠嘴巴瞎喷。 然而,店家那边死活不掏监控出来,一会儿说监控坏了,一会儿又抱怨家长“抠字眼”,意思是挑刺找茬儿。 爸爸一听更火了:监控就在那儿,你为啥不敢拿出来?这不明摆着心虚嘛! 争执就这样升级了,双方吵得脸红脖子粗,差点动起手来。 最后,爸爸气冲冲地带着家人走了,事情也不了了之。 事后,为了搞清楚真相,记者试着往涉事超市打电话,想听听店家的说法,可电话拨了好几遍,那头一直没人接。 没办法,记者只好联系这家连锁零食店的官方热线,接电话的工作人员回应:公司已经知道了这件事,非常重视。我们第一时间成立了专项工作组,正紧急处理呢。 工作人员接着解释,说事件的具体细节还在全力核查,没出正式调查结论前,不方便多说。大家放心,一有明确进展,我们就通过官方渠道公开通报。 那么,从法律角度,怎么看待这件事? 《民法典》第1188条规定:无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的,可以减轻其侵权责任。 3岁儿童对“付款”“所有权”等概念无认知能力,其拿取泡泡糖的行为不构成有效民事行为,但可能构成“造成他人损害”的客观事实。 根据第1188条,监护人需承担侵权责任。本案中,母亲发现后立即返还物品并主动按店家要求赔偿60元,已履行监护职责并积极止损。 店家后续要求“按上一位顾客60元金额赔付”虽属协商结果,但需注意赔偿金额应与实际损失相当,否则可能涉及过度索赔风险。 店家主张“近期丢失数千元的商品均为该儿童所为”,但没有提供监控等证据支持。 根据《民事诉讼法》第67条“谁主张谁举证”原则,店家需对损失金额、因果关系承担举证责任。 如果无法证明,则“数千元的损失”属于单方陈述,不构成有效证据。 而此时,店家当众宣扬该指控的行为,可能涉嫌侵犯儿童及其家庭的名誉权,需承担《民法典》第1024条规定的名誉侵权责任。 对此,你怎么看? 关注@运良说法. 学法律知识不迷路