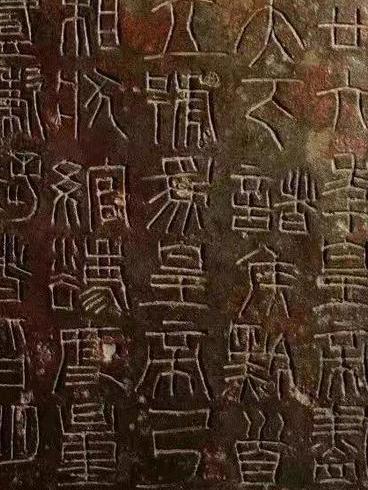

1974年,一名木匠受邀维修应县木塔,他意外发现二层佛像肚子竟然有个大洞,伸手一掏,从里面掏出了一只死老鼠,木匠没死心,又伸手掏了第二次,这一次,他掏出了一件稀世珍宝! 受邀的木匠叫王进宝,是山西当地有名的老木匠,一辈子跟古建筑打交道,修过的庙宇楼阁能数出一长串。 那年王进宝已经五十多岁,双手布满老茧,指关节因为常年握凿子、刨子有些变形,但眼神却格外清亮。应县木塔是当地的宝贝,辽清宁二年建成,一千多年来站在雁北高原上,全靠斗拱榫卯相互咬合支撑,没用一颗铁钉,哪怕经历过多次地震和战乱,依然巍峨挺拔。接到维修任务时,王进宝特意提前三天就住到了塔下的村落,每天绕着木塔转两圈,琢磨着哪里的构件需要加固,哪里的木雕需要修补。 维修到二层时,他正踩着木梯检查佛像的底座,忽然闻到一股淡淡的霉味夹杂着鼠粪的腥气。顺着气味找去,才发现佛像腹部靠近基座的地方,有个拳头大的破洞,边缘的木质已经腐朽,显然是被老鼠长期啃咬出来的。王进宝皱了皱眉,古建筑里有老鼠不稀奇,可这破洞刚好在佛像身上,既影响美观又可能进一步损坏木质,他当即决定先把洞里的杂物清理干净。 伸进洞里的手摸到一团软乎乎的东西,拽出来一看,竟是一只早已腐烂的死老鼠,臭味瞬间弥漫开来。王进宝赶紧把老鼠扔到一边,用袖子擦了擦手,本想就此作罢,用木料把洞补上。可他心里忽然咯噔一下——一辈子修古建筑的经验告诉他,古人做事讲究章法,佛像作为供奉之物,腹部通常是整块木料雕刻而成,怎么会有这么大的天然破洞?说不定是后人特意凿开的藏物之处。 抱着一丝怀疑,他又一次把手伸进洞里,这次指尖触到的不是松软的鼠粪和木屑,而是硬邦邦、滑溜溜的东西,裹着一层厚厚的织物。他心里一紧,动作瞬间放慢,粗糙的手指小心翼翼地拨开缠绕的布料,慢慢将东西往外拽。等那物件完全露出真面目,王进宝倒吸一口凉气——那是一卷用桑皮纸包裹的经卷,纸张已经泛黄发脆,但上面的字迹依然清晰,是他从未见过的古朴字体。 他没敢再往下掏,也没敢轻易展开经卷,只是用随身带的手帕轻轻把经卷裹好,揣进怀里就往塔下跑。找到当时负责木塔保护的工作人员时,他声音都在发颤:“快,快去二层佛像那里,里面还有东西!”工作人员跟着他赶到现场,借着昏暗的光线往洞里一看,果然还有不少包裹整齐的物件。 经过专业清理,佛像肚子里总共掏出了四十多件文物:除了十几卷辽代手抄经卷,还有佛牙舍利、银质佛牌、琉璃佛像、檀香木念珠等。最珍贵的当属那几卷《契丹藏》经卷,是辽代佛教经典的孤本,上面的契丹小字和汉字并用,记录了当时的宗教文化和语言习惯,填补了辽代文献研究的诸多空白。而那枚佛牙舍利,被鉴定为唐代遗存,距今已有一千三百多年历史,是佛教文化的重要实物见证。 后来专家们考证,这些文物应该是辽代中期被信徒供奉进佛像的,也有一部分是战乱时期,为了避免文物遭到破坏,有人特意凿开佛像腹部藏匿进去的。一千多年来,木塔历经风雨侵蚀、兵荒马乱,甚至多次地震摇晃,这些文物却在佛像肚子里安然无恙,直到王进宝维修时的偶然发现,才得以重见天日。 有人说王进宝运气好,随手一掏就掏出了稀世珍宝。可只有熟悉他的人才知道,这不是运气,是他对古建筑的敬畏和细心。换成别人,掏出死老鼠可能早就嫌脏放弃了,可他凭着多年和古建筑打交道的直觉,多掏了那一下,才没让这些国宝继续沉睡。王进宝后来常跟人说:“修古建筑就跟照顾老人一样,得有耐心,得细心,每一块木头、每一处雕刻都可能藏着故事,不能马虎半点。” 这些文物如今都被妥善保存在应县木塔文物陈列馆里,成为研究辽代历史、佛教文化、建筑艺术的重要依据。而王进宝的名字,也跟着这些文物一起被记录下来——一个普通木匠,用自己的细心和坚守,为历史文化保护立下了不普通的功劳。 古建筑从来都不只是冰冷的木头和砖瓦,它们是历史的载体,是文化的密码,每一处细节里都可能藏着前人留下的珍贵遗产。保护古建筑,就是保护我们民族的记忆;而那些像王进宝一样,默默守护古建筑的工匠们,同样值得我们铭记。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。