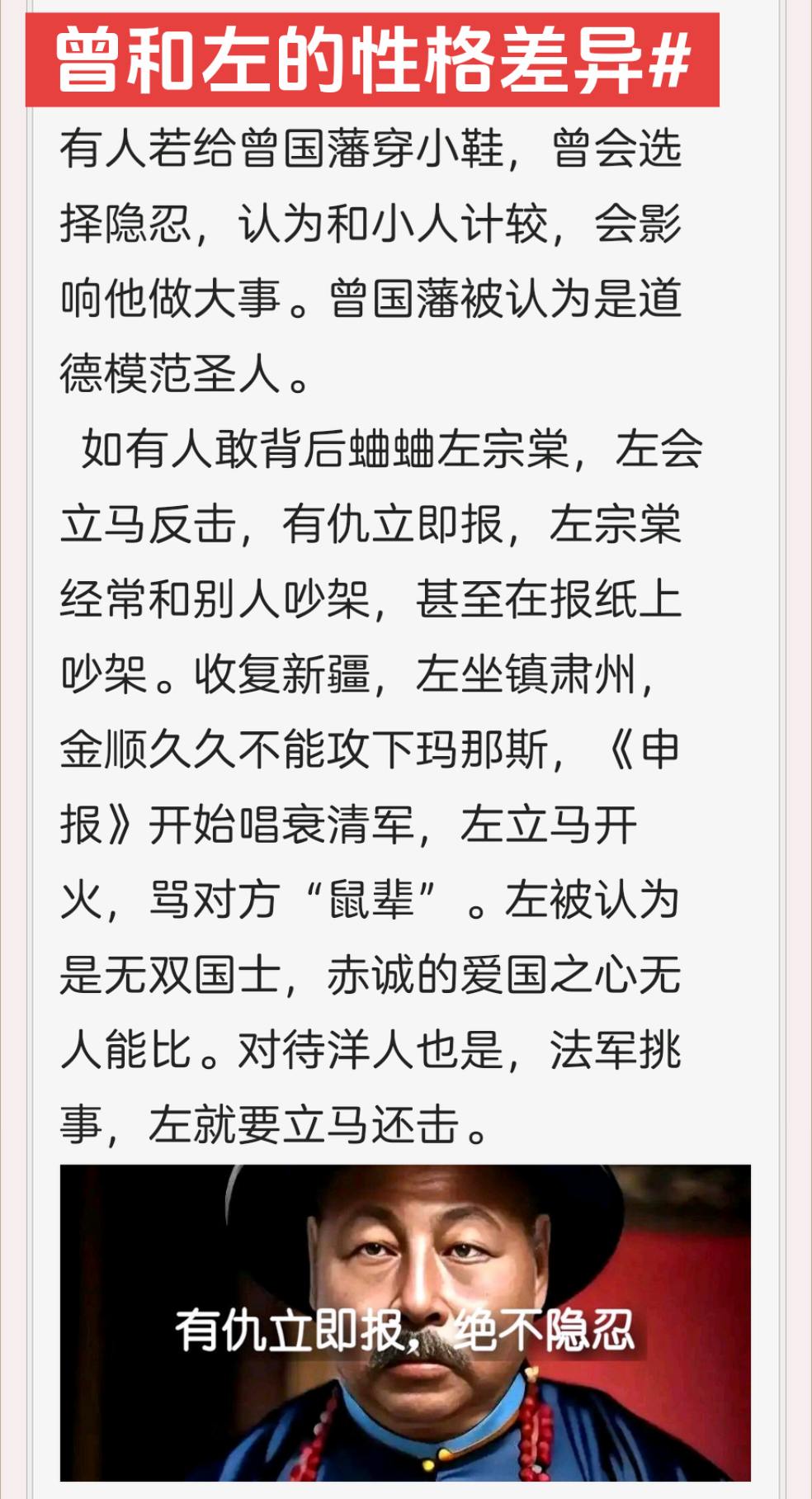

曾国藩剿灭太平军后,为何不造反自己当皇帝?有两个最致命原因 曾国藩手握湘军重兵攻破天京时,表面看是清朝最有权势的汉人官僚,实则早被两道无形枷锁捆得动弹不得,这两个致命原因直接断了他造反的念想。 第一个致命原因是湘军看似庞大实则是盘散沙,根本凑不齐造反的班底。世人都以为湘军是曾国藩的私人军队,却不知这支部队早是各怀心思的 “拼盘”。 1864 年湘军巅峰时号称十余万兵力,但真正受曾国藩直接掌控的只有弟弟曾国荃麾下的吉字营,也就三四万人,其余部队各自有主。比如左宗棠的楚军,虽早年靠曾国藩保荐才当上浙江巡抚,却早与老上司貌合神离。 曾国藩 1862 年未经商量就停了广东给浙江的十万两协饷,想用广东厘金填补缺口,结果厘金三年才收 120 万两,左宗棠到手的军饷比之前还少,两人就此结下梁子,后来更是为太平天国幼天王下落公开互撕,这样的人显然不可能跟着造反。 更讽刺的是曾国藩一手破格提拔的沈葆桢,从三品道员直接 “超擢” 江西巡抚,转头就给老上司背后捅刀。 1864 年湘军围攻天京最吃紧时,每月要 50 万两饷银,实际收入不足 24 万两,欠饷已达十六七个月,沈葆桢却接连停解漕折、洋税,最后干脆要独吞每月十万多两的厘金,逼得曾国藩只能上奏朝廷互怼,户部最终裁定两家各分一半,自己保举的人都能反水,其他将领更难指望。 李鸿章的淮军更不用说,名义上是湘军分支,实则早跟着李鸿章经营上海,手握富庶地盘,犯不着陪曾国藩赌命,湘军这副 “散架骨头”,根本举不起造反的大旗。 第二个致命原因是清廷早布下天罗地网,军事政治双重绞杀让他没机会动手。慈禧和奕䜣从重用湘军那天起就没放下过戒心,专门培养了僧格林沁的蒙古骑兵当 “制衡利器”,形成 “曾主南事,亲王僧主北事” 的格局。 这僧格林沁专门跟湘军过不去,郭嵩焘只因海防政见不合就被他弹劾降职,曾国藩的部下唐训方任安徽巡抚时,蒙城被围本是僧部调度失当,结果僧格林沁反咬一口参了唐训方一本,把人降成藩司,硬生生抢了安徽军权。 曾国藩明知苗沛霖多次挑衅湘军是僧格林沁纵容,也只能 “始终含忍”,因为他清楚这是朝廷在敲山震虎。 政治上清廷更是玩得溜,一边给曾国藩封一等侯爵,让他成 “有清一代文人封侯第一人”,用荣誉套住他;一边故意纵容沈葆桢、左宗棠与他内斗,从内部瓦解湘军。 湘军攻破天京后,曾国荃的吉字营抢了太平天国国库,朝廷立马派人追查 “圣库” 下落,这明摆着是抓把柄。曾国藩何等精明,赶紧主动裁军,把最精锐的吉字营裁得只剩几千人,用自断臂膀换平安。 就算有人劝进也没用,大名士王闿运抱着 “帝王之学” 劝他 “天下归心,及今不取,后必噬脐”,曾国藩吓得只顾着写字不敢抬头,他心里比谁都清楚,只要敢动念头,僧格林沁的骑兵立马会南下,左宗棠、李鸿章可能先抄他后路,清廷再断了军饷,自己只会落得身败名裂的下场。 这俩原因就像两把刀架在脖子上,湘军散沙难聚是 “内患”,清廷制衡是 “外忧”,内外夹击之下,别说当皇帝,能保住小命和爵位就不错了。曾国藩能做的不是造反,而是赶紧裁军交权,在清廷的猜忌链里求生存,这才是真正的明白人。