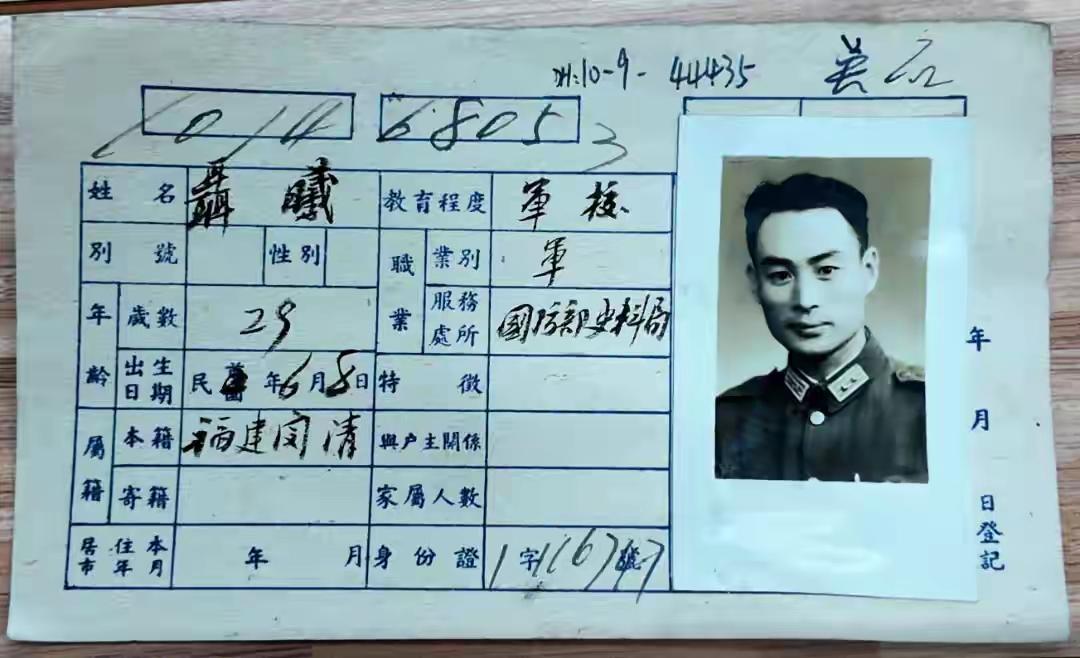

50岁没戏拍,她偏把日子过成热搜 柯蓝把北京的房子退了,搬去大理,一个月只花两千块,开的书店卖扎染、刺绣,钱直接给山里的孩子买颜料。 她说演戏是饭碗,公益是命,饭碗丢了命还在。 有人替她愁没收入,她早把书店做成循环:游客买手作,孩子得画笔,老人有活干。 柯蓝从来就不是圈里那种“听话”的演员。出生在军人家庭,爷爷是开国上将钟期光,这样的家世没让她染上半分娇纵,反倒养出了骨子里的硬气和清醒。年轻时她辞掉凤凰卫视主持人的铁饭碗,顶着“跨界新人”的质疑闯进演艺圈,不是为了追名逐利,只是单纯喜欢“在角色里体验不同人生”。 她选剧本从不管流量和番位,只看故事有没有劲儿、角色有没有魂。《人间正道是沧桑》里的瞿霞,《人民的名义》里的陆亦可,哪怕是配角,都被她演得有血有肉,可也正因为这份“轴”,她不参加综艺炒作,不接受剧本注水,在流量当道的娱乐圈里渐渐成了“异类”。50岁之后,适合她的角色越来越少,找上门的要么是千篇一律的“婆婆妈妈”,要么是需要配合炒作的悬浮剧,她干脆摆摆手:“与其糟蹋自己,不如去过想过的日子。” 没人知道,柯蓝的公益情结早藏了二十多年。刚入行那会,她去云南采风,看到山里孩子趴在泥地上写字,铅笔头短得握不住还舍不得扔,当场就把身上所有现金都捐了出去。从那以后,她每年都会抽时间往偏远地区跑,建图书室、送学习用品,甚至自己掏腰包请老师给留守儿童上艺术课。有记者问她图什么,她笑着怼回去:“图心里踏实,总比把钱花在红毯礼服上强。” 搬到大理不是一时兴起,是她琢磨了好几年的“落地计划”。她发现山里的老人手艺好,扎染的蓝白纹样能把苍山洱海的灵气都裹进去,刺绣的花鸟鱼虫比机器做的鲜活百倍,可这些手艺没人传承,老人也没额外收入。孩子想学画画,却连基本的颜料画笔都凑不齐。于是她盘下一间老院子,简单收拾成书店,一边卖书,一边摆上老人做的手作,没搞什么复杂的营销,全靠口碑相传。 有游客来买扎染,她会拉着人家坐下来,讲讲这匹布是村里张奶奶花三天染的,那幅刺绣是李婆婆戴着老花镜一针一线绣的;看到孩子来书店蹭书看,她会偷偷塞给人家一套画笔,叮嘱“画完了来给我看看”。她自己的日子过得极简,身上的棉麻衣服穿好几年,吃饭要么自己做,要么去村口小馆子点个素菜,一个月两千块的开销里,大半还得贴补给孩子的艺术材料。 有人说她“自甘堕落”,放着北京的大房子不住,跑到大理遭罪;也有人说她“作秀”,想靠公益博眼球。柯蓝压根懒得回应,她的朋友圈里,不是孩子拿着画笔的笑脸,就是老人做手作时专注的神情,偶尔发句感慨,也是“日子虽简,心里却满”。她心里跟明镜似的,娱乐圈的热度都是暂时的,流量会退潮,名气会消散,但山里孩子眼里的光、老人手上的温度,才是能留下来的东西。 其实柯蓝的选择,戳破了很多人不愿面对的真相:不是到了一定年纪就该按部就班,不是丢了世俗意义上的“饭碗”就活不下去。她敢退掉北京的房子,是因为早就把“安全感”从物质换成了内心的坚守;她能把书店做成公益循环,是因为她懂“成全别人就是成全自己”。在这个人人追着流量跑、个个焦虑年龄的时代,柯蓝活成了一股清流——她不对抗年龄,不迎合世俗,只跟着自己的心意走,把别人眼里的“绝境”,过成了自己的“理想国”。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

高山流水

知三当三滴333