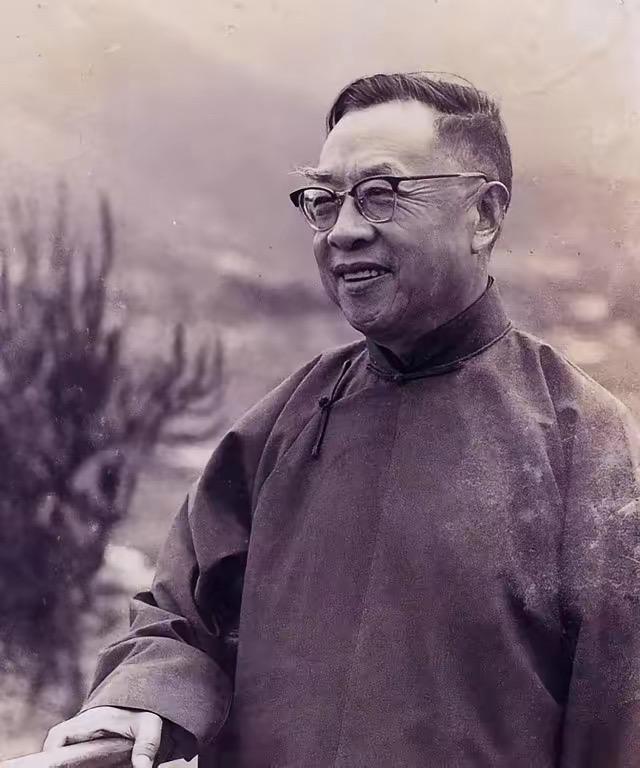

1990年,95岁高龄的他被赶出了自己的家,短短两个月就郁郁而终,至死也没能再看一眼海峡彼岸的故乡。他著作等身,与思勉、陈垣、陈寅恪并称为“史学四大家”。 他出身名门,一生致力于历史和教育事业,创办著名的香港中文大学。他就是一代国学大师钱穆。 1990年,台湾台北一间普通民宅的树荫下,95岁的钱穆躺在藤椅上,目光死死盯着院墙外的方向。 落叶飘落在他枯瘦的手背上,他突然挣扎着坐起,紧紧攥住妻子胡美琦的手,声音嘶哑却坚定:“带我回家,回苏州。” 这个在台湾漂泊二十余年的国学大师,生命尽头最执念的,是回到故乡的土地。 钱穆的学术生命,始于清末江南的古籍残卷。 秀才父亲虽体弱,却将家中《史记》《汉书》逐字讲解,让他自幼便触摸到史学的筋骨。 别家孩童诵蒙书时,他已能辨析“楚汉相争”的史料真伪,这种“不盲从旧说”的特质,贯穿了他的治学一生。 十几岁因革命停课返乡,他凭学识站上讲台,却未停止学术探索,授课之余批注的古籍,后来成了《刘向歆父子年谱》的雏形。 他在乡间讲台耕耘十余年,独创“史论结合生活”的教法,讲《论语》时以乡邻孝悌事为例,讲《通鉴》时关联地方掌故,这种“让国学落地”的理念,成为他后来办学的核心主张。 苏州某校慕名延请,他赴任后不仅革新课程,更开始系统梳理中国学术史,提出“学术随时代变迁,根基却在传统”的观点,在江浙学界引发关注。 升任校长时,他已完成《先秦诸子系年》的初稿,以扎实考据修正了前人对诸子生卒的误判,这份手稿后来被顾颉刚赏识,为他打开了北平学界的大门。 妻子难产离世、兄长奔丧病逝的接连打击,让他在书房枯坐三日,再出门时,不仅养成晨跑健身的习惯,更坚定了“以学术安身立命”的信念。 燕京大学的邀请,让他首次登上顶尖学府讲台,却因教会学校淡化国学的倾向辞职,随即接受北大聘书,主讲“中国通史”。 他的课堂座无虚席,讲义后来整理成《国史大纲》,开篇便提出“国史之立,在于明其民族精神、文化血脉”,打破了当时学界“以西方理论套中国历史”的范式。 与胡适的论争,正是源于这一理念的分歧。 胡适主张“全盘西化以破旧立新”,钱穆则在《国史大纲》序言中直言“对本国历史抱持温情与敬意,方为治史之道”,两人的公开辩论,推动了学界对传统文化的再认知。 不愿在争论中消耗精力,他辞职赴港,决心创办一所“以国学为根”的书院。 1949年,新亚书院在香港棚屋中诞生,他定下“重建中国文化,服务香港社会”的宗旨,亲自讲授“中国学术通义”,并收留战乱中失学的青年。 条件艰苦到靠募捐维持,他仍坚持开设“文化讲座”向市民开放,让国学走出象牙塔,这种“普及与研究并重”的办学模式,使新亚成为香港文化地标。 1963年新亚并入香港中文大学,钱穆主导的“中国文化研究所”成为核心机构,为海外培养了首批系统研究国学的学者。 遭同行排挤后辗转南洋,他仍在吉隆坡、新加坡等地讲学,将《国史大纲》译为白话讲义,让东南亚华人子弟读懂中国历史。 赴台后命名的“素书楼”,成为国学传播的新阵地,他在此完成《中国近三百年学术史》,梳理明清之际学术转型的脉络,填补了学界研究空白。 周末讲座上,他用通俗语言解析“宋明理学与现代人生”,政商名流与普通学生挤坐一堂,这种“打通学术与大众”的努力,让国学在台湾重获生命力。 86岁因产权诬告搬离素书楼,他虽闭门停讲,却仍笔耕不辍,整理出《晚学盲言》,总结一生治学心得,强调“文化传承重在实践”。 晚年的思乡,与对文化根脉的牵挂交织,他常对妻子说:“苏州的河水里,都漂着书墨香,那是中华文化的根。” 1990年逝世前,他攥着妻子的手反复念叨“回家”,手中还紧握着一本批注过的《苏州府志》。 1992年,胡美琦终将他的骨灰安葬于苏州西山,墓前石碑刻着他生前手书“归骨”二字。 这位颠沛半生的国学大师,终于叶落归根。 主要信源:(人民日报海外版——台湾觅钱穆:素书楼外月初寒;凤凰网——同行误解,亲友决裂:钱穆的喧嚣与孤独 | 钱穆忌辰)