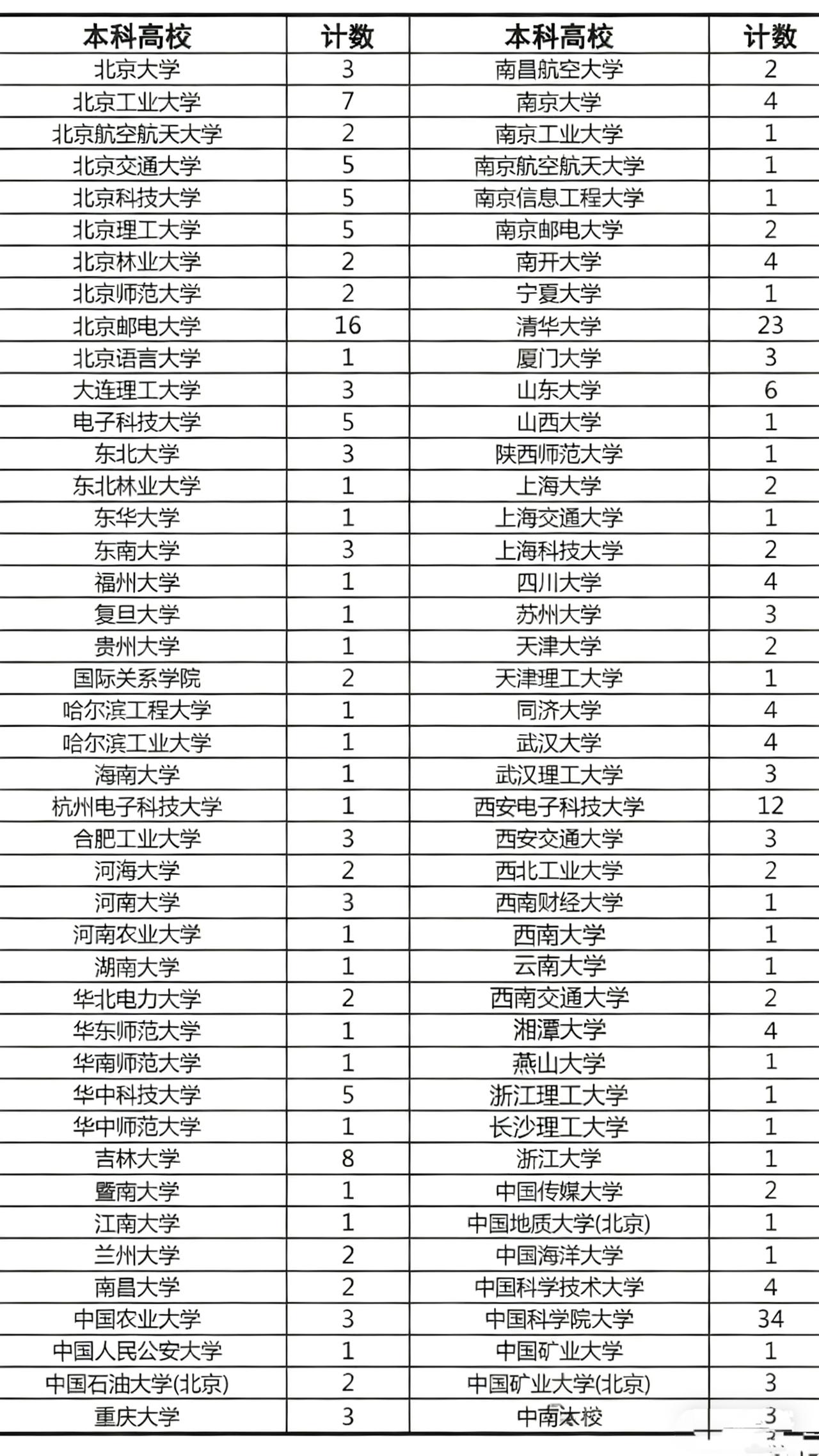

中国科学院院士施一公再次抛出惊人言论:“清华70%至 80%的高考状元去哪儿了?去了经济管理学院。 施一公抛出的这组数据确实戳得人心里发慌,清华70%至80%的高考状元扎进经济管理学院,眼里盯着金融行业,说白了就是这笔账算得比精密仪器还准——金融挣钱多、挣钱快,实在太符合当下不少人对“成功”的直白想象。毕竟能考上清华的状元们,哪个不是一路踩着分数过来的“精明人”,选专业这种人生大事,自然要往“性价比”最高的地方去。 你看每年高考放榜后,那些全省前几十名的考生接受采访时,十有八九会提一嘴经济学或金融相关专业,哪怕知道清北经管在本省只招三四个人,挤破头也要试试。这股热潮可不是最近才有的,早几年华东师大的调查就显示,近五年大学录取分数排名里,上海财经大学、中央财经大学这些“金融强校”,名次都能超过武大、哈工大这些综合性名校。 在中国人民大学,财政金融学院的学生干脆被叫做“高考分数距离清北最近的一群人”,2018年在湖北的录取最高分,理科686分、文科662分,在所有专业里都是顶流。能成为状元的孩子,身边从不缺“过来人的建议”,家里长辈会算,亲戚朋友会说,金融行业毕业后能进银行、投行、证券,体面又多金,比闷在实验室里靠谱多了。 这话倒也不是空穴来风,金融行业的薪资确实能让人眼前一亮。华尔街有家叫简街的量化基金,给应届毕业生开的年薪能到32.5万美元,折合人民币231万,月薪快20万了,而且还不限学历专业,只要够聪明就行。就算是实习生,像Point72这种机构给的月薪都超过1.6万美元,比不少科研人员干一年挣得还多。反观科研行业,刚毕业的助理研究员,年薪能到十万就算不错,想靠工资在大城市立足都得精打细算。两相对比,就像有人指着两座山告诉你,一座山上全是金子,另一座山上可能藏着宝石但得挖十年,换成谁都得犹豫一下,更别说这些习惯了“高效成功”的状元们。 更现实的是,连那些本该钻研学术的顶尖人才,也难免被金融的“光环”吸引。南开大学有位叫李宗沂的校友,15岁就考进数学系,后来师从数学大师陈省身读硕士,还拿到了麻省理工的数学博士,按理说该一辈子和公式打交道,结果在大学教了两年书后,还是转去华尔街做金融,最后做到了德意志银行的董事,开了自己的投资公司。 还有和陈省身合作提出“陈-西蒙斯定理”的詹姆斯·西蒙斯,本来是能在数学界留名的人物,38岁那年也转头搞起了投资,创办的文艺复兴科技基金,年化收益率能到80%,身家几百亿美元。这些“成功案例”传到学生耳朵里,自然会让人觉得,与其在实验室里熬年头,不如用聪明才智去金融市场赚快钱。 可施一公的担忧恰恰就在这,金融行业再重要,也不能把最具创新潜力的人才都吸走。咱们国家的GDP已经全球第二了,但技术革新和基础研究的创新能力,在世界上排20名开外,说白了就是靠经济体量撑着,不是真的科技强。2024年咱们的基础研究经费投了2497亿元,看着不少,但占全社会研发经费的比例才6.91%,而主要发达国家都在12%到23%之间,差距一目了然。更关键的是,真正搞原创研究的人员少得可怜,有调查显示,本学科实际从事原创研究的人员比例均值才16.3%,比理想值低了一大截。就像施一公说的,现在天天喊“成果转化”,可基础研究能力太差,根本没东西可转化,总不能让科学家空着手变魔术吧。 他在瑞典领奖时遇到的事儿更能说明问题,那位瑞典教授直言,要是有中国的经济体量,能把五百个人送到月球上。这话听着刺耳,但确实戳中了痛点——咱们现在缺的不是钱,是能啃硬骨头的科研人才。可状元们都去学金融了,基础学科的人才从哪儿来?哈工大(深圳)的经管学院院长黄成也说,很长一段时间,就算是工科强校,最高分的学生也都被经管学院收走了。大家都觉得离钱近就能赚更多钱,却忘了那些卡脖子的技术,从来不是靠金融模型算出来的,而是靠一代代科研人员蹲实验室熬出来的。 施一公总说,大学不该以就业为导向,研究型大学是培养国家栋梁的地方,不是职业技术学校。可现实是,当学生把收入当成唯一的衡量标准,把自己“作价”卖给出价最高的公司时,教育的本质就变味了。 那些跑去金融行业的状元们或许没想过,西蒙斯虽然靠量化投资成了富豪,但他后来还是砸钱建了熨斗研究院,专门搞计算科学研究,想复刻贝尔实验室的传奇。李宗沂也说,没有兴趣的工作做不好,可现在的年轻人,连培养兴趣的机会都没给科研就转身走了。施一公担心的不是金融行业太火,而是当所有精英都往一条路上挤时,国家的发展根基就不稳了。毕竟经济体量再大,没有科技实力托底,就像建在沙子上的高楼,风一吹就容易晃。清华的状元们选金融没错,错的是这个社会没能给选择科研的人,同样的尊重和回报,这才是最该算清楚的一笔“现实账”。 信源:搜狐资讯——施一公:清华70%的高考状元都去哪了?这是中国潜伏的最大危机_施...