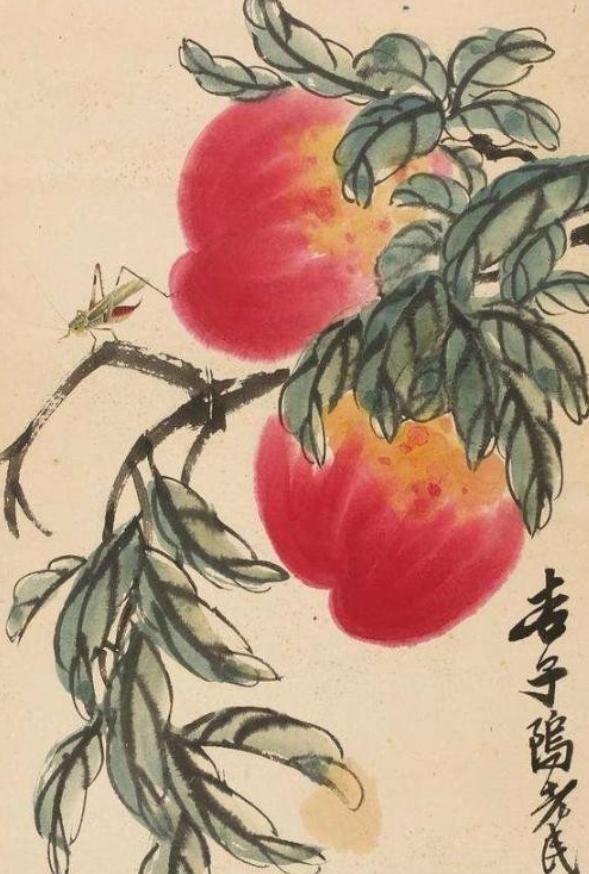

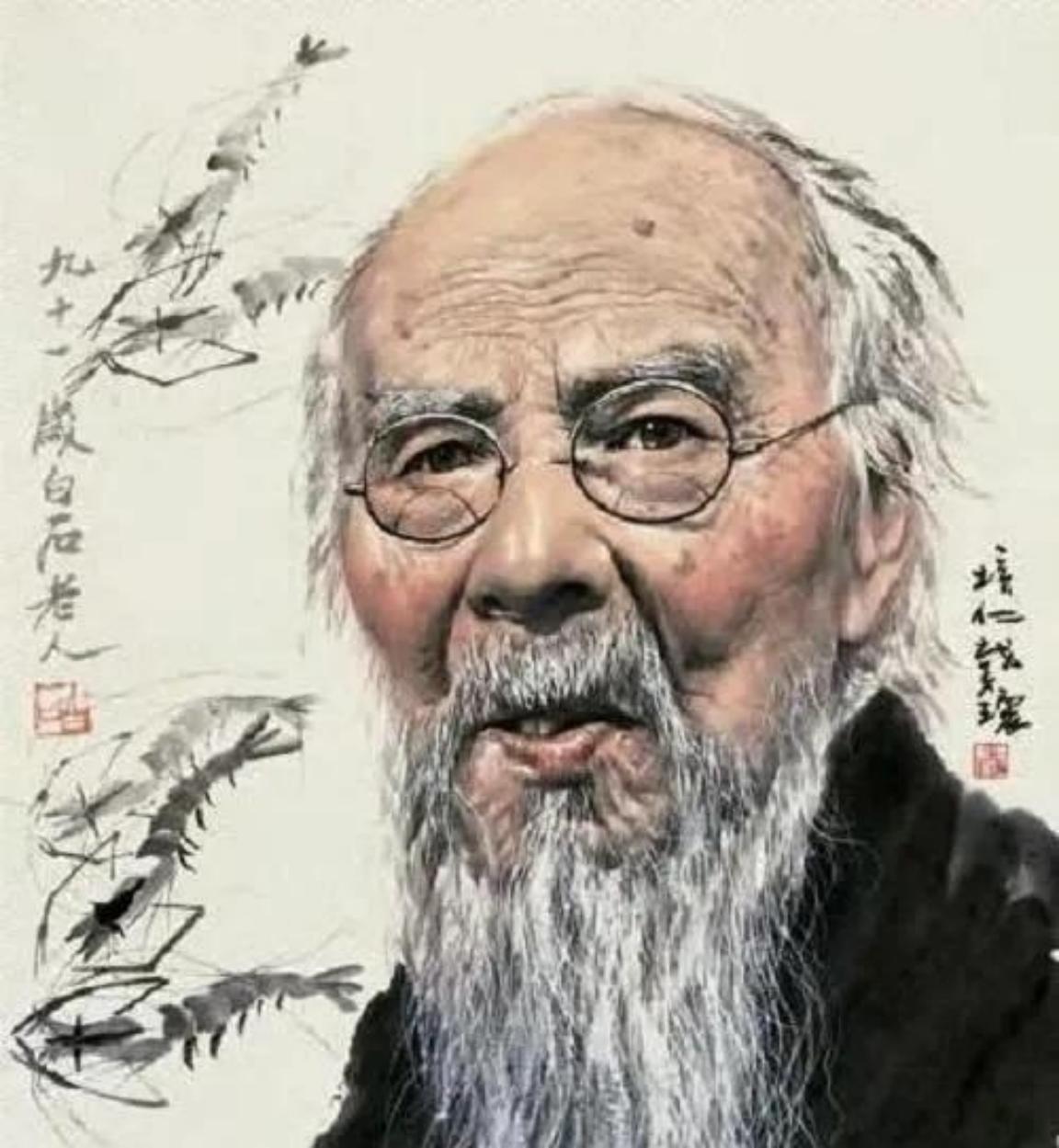

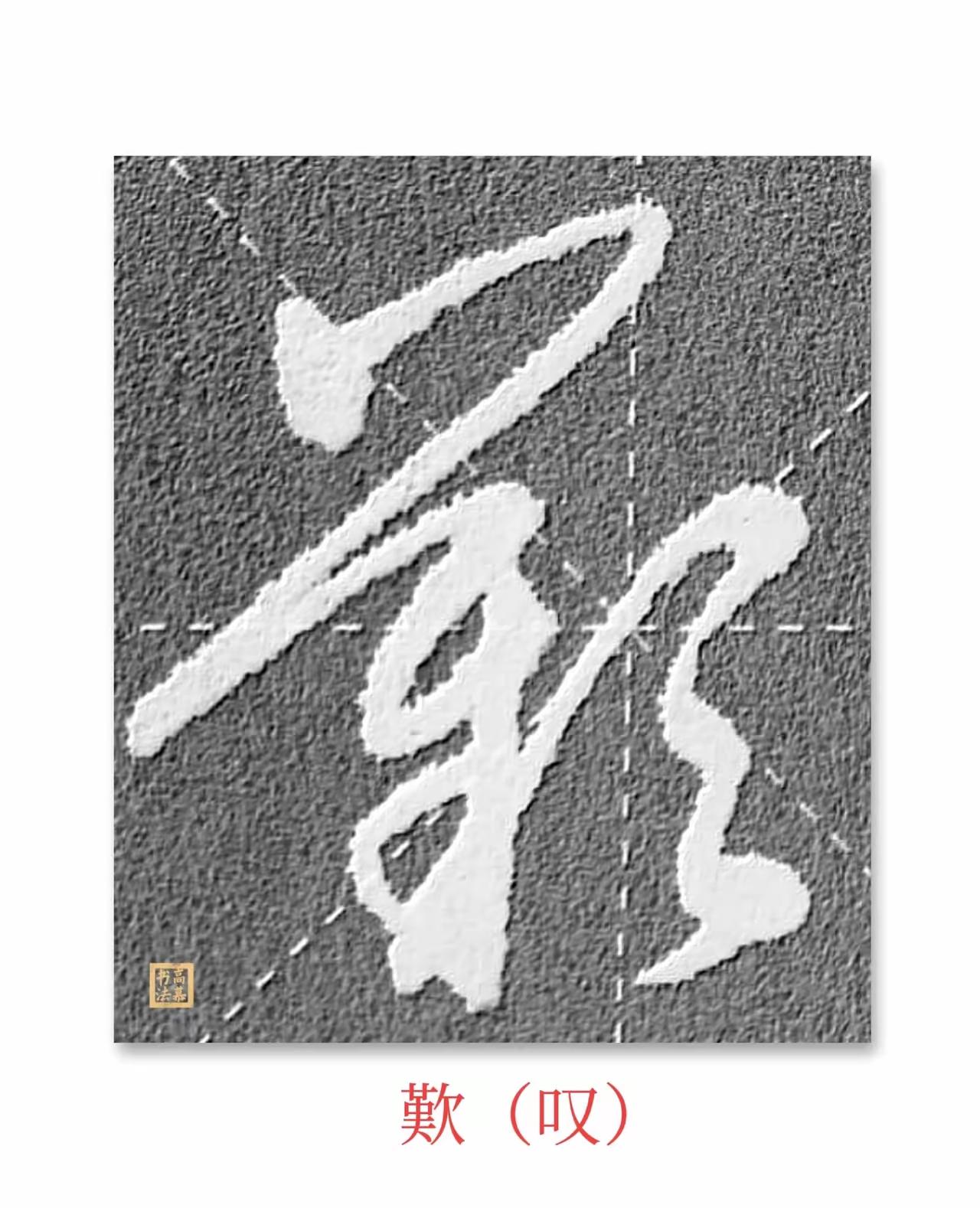

1956年北京一退休老师,花80块买到一幅齐白石的寿桃画作,临走时还特意让齐白石开具了一张收据,没想到50年后,仅仅只是这张收据就拍出了180万的天价! 1956年,80元是什么概念?那时候北京普通职工每月工资不过三四十元,80元属于不小的数目。 可对张文华来说,这不是炫耀,而是孝顺,他为母亲祝寿,跑了三次齐白石家,前两次都被婉拒,最后一次,他拎着自家做的点心,带着一片真心,终于打动了这位年近九旬的大师。 1956年,齐白石已经92岁高龄,身体状况并不理想,由于年纪太大,眼力和体力都大不如前,他已经极少接受私人约画,尤其是面对陌生人时,基本上一律婉拒。 他当时的心态是:“画要画得值,不只是值钱,还要值心力。”换句话说,齐白石并不在乎钱,更在乎自己的精力和画的“意义”。 张文华前两次拜访都被拒之门外,其实正是因为齐白石不愿再轻易作画。 第三次拜访时,张文华带上自家做的点心,说明来意是为老母亲祝寿,齐白石听了以后沉默了一会儿,据说还轻轻叹了一口气,然后点头说:“为这份孝心,我画。” 这不是一句客套,而是齐白石打心底被感动了,因为他本人就是个极重亲情的人,尤其敬重“孝道”这一传统美德。 他在年轻时就曾为母亲亲手刻印、作画,一直将“孝”视为做人根本,张文华的坚持与诚意,正好击中了他内心最柔软的部分。 有艺术史专家分析认为,齐白石画寿桃不只是“应景”,也是他用自己最熟悉的方式,为张文华母亲“送寿”。 他笔下的寿桃并非临摹式的工笔,而是自由奔放、充满生气的写意风格,画面中常见蝙蝠、桃枝、红桃,寓意“福寿双全”。 这与当时他常画的“虾戏图”“鹰石图”“牡丹图”相比,更带有私人情感色彩,或许,这幅画就是齐白石晚年最真诚的一次“人情创作”。 齐白石被称为“人民艺术家”,可这不是一句空话,他的画作价值连城,但他本人,却从不把自己当上层人物,他画画收钱,却也经常“随手为人”。 有一次,一位卖菜小贩上门,想求一幅画,却手头拮据,齐白石二话不说,收下一棵白菜,挥笔送画。 这不是段子,而是真事,他用画换菜,不是贬低艺术,而是因为他始终把艺术当成生活的一部分。 还有一位叫朱屺瞻的藏家,靠书信与齐白石结缘,没见过几次面,却成了忘年知己,到齐白石晚年,身边还有护士夏文珠这样的“贴心人”,他画画、刻章、喝茶、聊天,生活里处处是人情味。 这些看似不经意的小事,其实正是齐白石之所以成为“人民的齐白石”的原因,他的艺术没有高高在上,而是从巷子里、茶馆里、菜摊上生长出来的。 这张写着“收张文华八十元整,作画一幅”的纸条,简单得不能再简单,但它拍出了180万的价格,并不只是因为齐白石亲笔签名那么简单。 它不仅是一张纸,更是一段历史的见证,它记录了齐白石与普通人之间的真实互动,也反映了那个时代艺术与生活的关系。 而齐白石的画呢?当然值钱,他的《花实各三千年》在2013年拍出了3450万的天价,那是艺术品市场的“硬通货”。 但这张收据之所以能在拍卖场上“杀出重围”,靠的不是画面,而是背后那份浓浓的人情味。 它见证了一个普通人如何用孝心打动一位艺术大家,也见证了一位老人在晚年仍然保持的那份赤子之心。 今天我们谈齐白石,谈的不只是他的技艺有多高超,更重要的是他留下的这份“人味儿”,在他眼里,画不只是卖给富人的奢侈品,更是可以送给摊贩、写给朋友、画给陌生人的生活语言。 而张文华的孝心、执着、那句“给我写张收据吧”,也不是小心眼,而是一种对文化和艺术的尊重,这种朴素的情感,才是这张收据在50年后拍出天价的“底色”。 艺术的价值,从来不只是看它值多少钱,更看它能留住多少真情。 齐白石留下的不只是画,更是一种人与人之间的温度,在这个越来越数字化、标准化的时代,也许那些“看起来不值钱”的东西,往往才最值钱的,因为它们藏着我们最不舍得丢掉的东西:人心里的那点真。