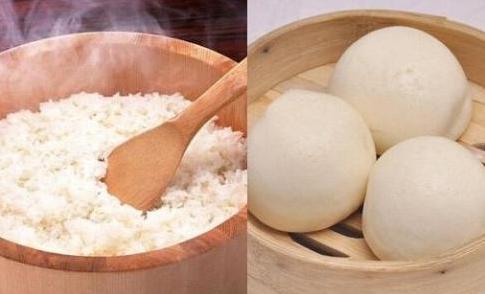

到底是谁在偷换概念?把我们吃了几千年的馒头,白粥,糙米饭这些能养出三代人的"家常主食",污化成"高糖,高热量,没营养"的垃圾。转头又用蛋糕,炸鸡,奶茶打开你的味蕾,再告诉你"喝杯咖啡,啃个欧包就能控食欲"。可欧包里的黄油糖霜,咖啡里的植脂末,哪样不比一碗白米饭更伤身体? 从上世纪八十年代开始,烘焙和加工食品的生意越做越大。为了推销自己的新产品,商家们把“碳水化合物”简单包装成健康杀手,给馒头、米饭这些主食扣上了增加体重、引起疾病的帽子。 不少广告和文章把“精制碳水”无限放大,故意和肥胖、糖尿病这些现代人怕的病关联到一起。欧包、咖啡、炸鸡这样的加工食品,则被吹得天花乱坠,再加上点“西方更先进”的说法,看起来顿时比自家大米白面高级不少。 老一辈看着孩子只认咖啡、欧包,心里满是疑惑。养活了几代人的米饭、馒头,怎么突然成了“垃圾食品”?父母的拿手菜被孩子嫌弃,甚至成了代沟的新表现。 说白了,年轻人不是没选择,而是被一波又一波商业营销和“科普文章”带着走,原本简简单单的主食被搞得像坏人一样。而这些所谓的“健康食品”,其实往往高糖高脂,热量跟主食完全不在一个级别上。 100克白米饭里大半都是淀粉,转化成能量还比较平稳,让人有力气还能管饱。反过来,巧克力蛋糕、欧包不但糖分多得不行,还加了许多黄油、奶油,能量密度翻几倍不说,还容易让人摄入过量。 可现实是,烘焙食品市场一个劲儿猛涨,关于主食不健康的文章也是铺天盖地。中国人的餐桌,变着法儿让资本和广告牵着鼻子走。 再说到猪油,以前每家每户都离不开。猪油炒青菜香得四邻八乡都知道,而且对身体其实也有用。等到植物油生意来了,营销就开始抹黑猪油,说饱和脂肪酸多,专挑坏处讲。 养成一代又一代像样的烹饪秘诀,突然被一纸广告就全盘否定。新推的植物油打着不含胆固醇的旗号上位,结果反而是某些类型的反式脂肪酸才是真正的健康隐患。 调研发现,四成年轻人认为吃白饭就是自毁身材,更多人不再用猪油,反而越来越频繁地买烘焙食品。实际上,这是对传统饮食的漠视和对商业广告的盲信,是食物本质和养生常识的被动摇。 食物到底好不好,不在于宣传词,也不取决于贵还是便宜。家里馒头米饭看起来普通,其实最适合中国人体质。 中国的膳食指南还建议,日常能量绝大部分就该来自这些主食,反而是那些高价“轻食”,常常加了不少不该吃的东西。 说到底,养活了几千年的食物,不靠噱头,就是每天都能给人实在的满足。对于健康,不需要被广告绑架,更要相信时间验证下来的食物选择。