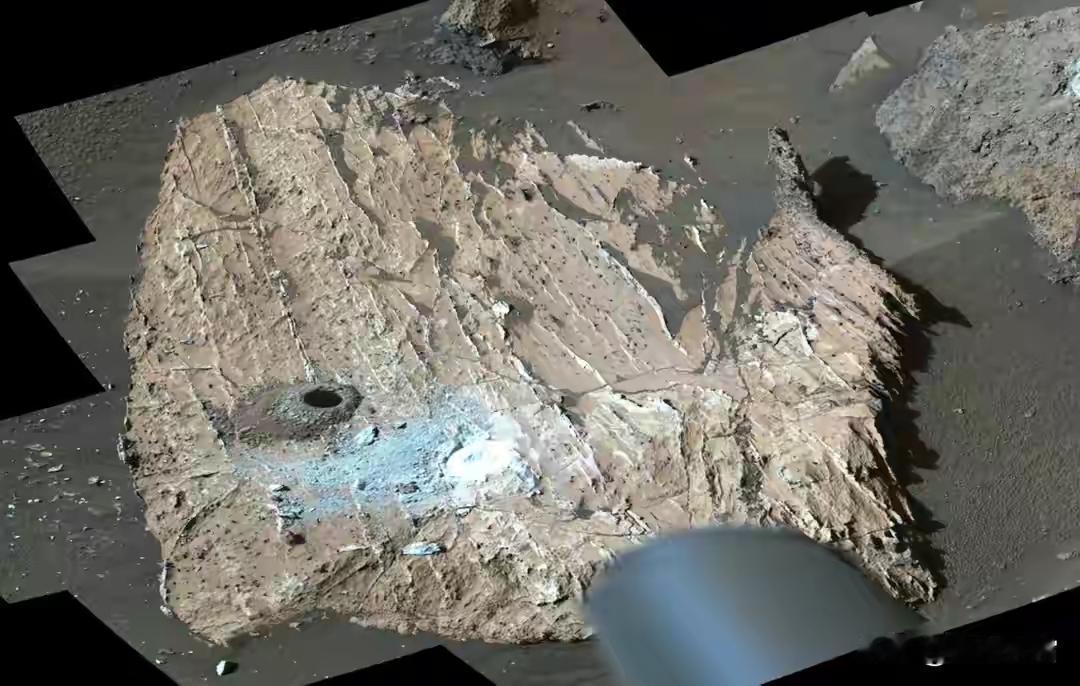

这周的中国科技,藏着三个“第一次”。 不是实验室里的小打小闹, 是把“别人没做过的”,变成“我们先做成的”。 比如天问一号,在火星绕了快5年,这周突然“跨界”——首次用它的相机拍到了星际天体阿特拉斯。不是随便拍张照,是离目标3000万公里(比很多探测器都近),更关键的是,为明年天问二号去小行星探路练手——原来火星任务的技术,能翻出“星际观测”的新花样,这才是技术沉淀的底气。 还有今天通车的铜陵长江三桥,是世界第一座双层斜拉+悬索的协作桥。大跨度桥最怕“软”(晃得厉害),这座桥又拉又悬,既扛得住公铁两用的重载,又解决了大跨度桥“晃”的问题——把G3高速安徽段连成全高速,不是为了拿“世界第一”的名号,是真真切切解决“过江难”。 更冷门但更狠的,是自然资源部发的“深海大模型”——全球首个能“看懂”深海的AI。以前看深海得靠潜器“碰运气”,现在这个模型能“感知”海山、“推演”热液区,甚至自动出治理方案。不是花架子,是联合国“海洋十年”的成果,中国先把深海的“黑箱子”变成了“智能脑”。 其实这些“首次”最动人的,不是“第一”的名头,是“从0到1”背后的“技术溢出”:火星探测器能做星际观测,工程桥能解决民生问题,深海AI能领跑全球——以前我们追着别人的“首次”跑,现在换成别人看我们的“首次”抄作业。 你们觉得下一个“首次”会出现在哪?我猜可能是月球科研站的新进展,或者核聚变的商用突破?评论区聊聊,说不定你猜的就是下一个热搜~