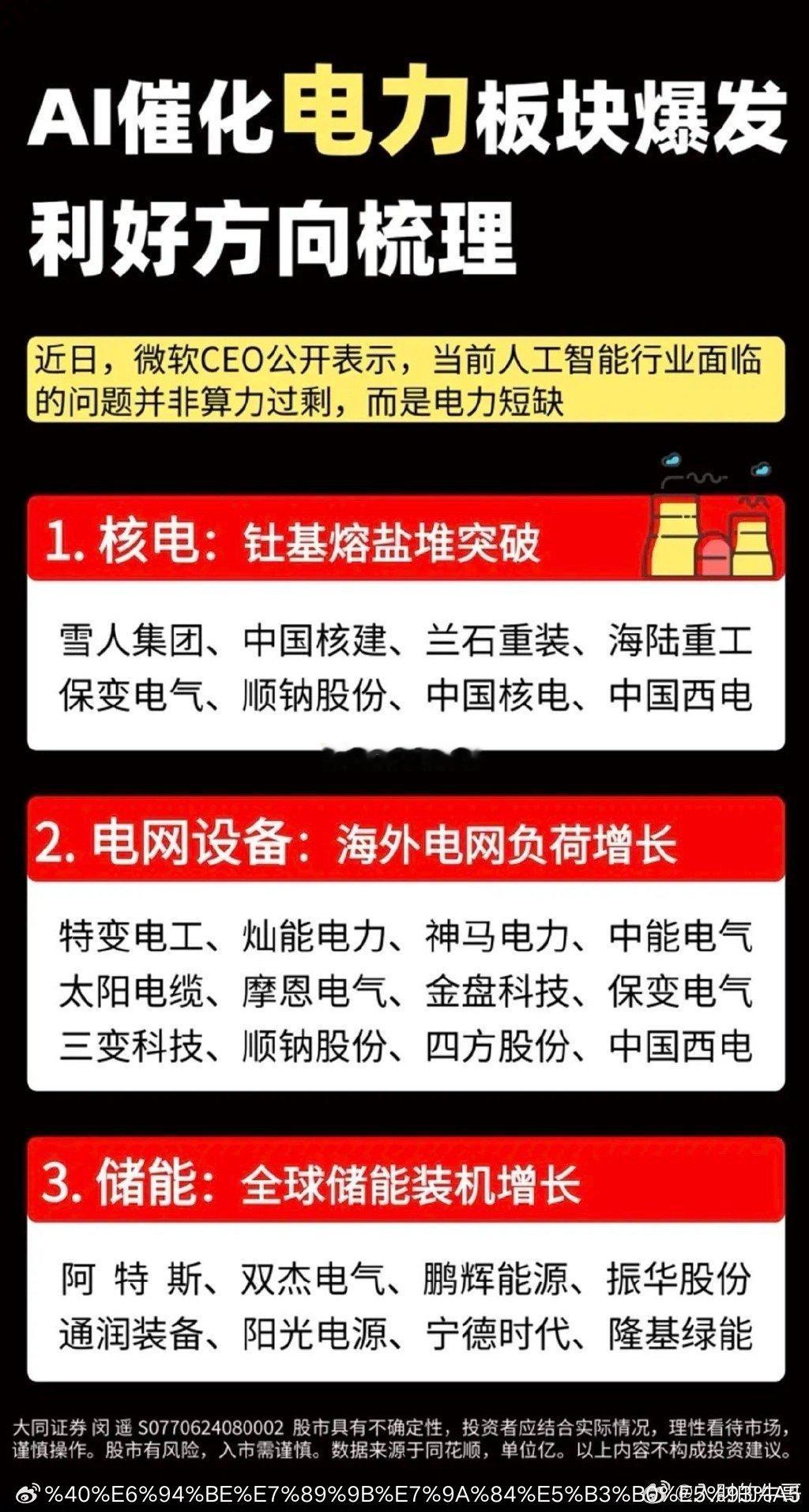

美国人工智能泡沫在周二迎来第一次公开的冲击,而根据《华尔街日报》的说法“许多投机性最强的资产的抛售潮从上个月就开始了”,言外之意是,目前仍在人工智能上刀口舔血的人是散户。这没啥好意外的,股市泡沫的敢死队始终都是散户,机构则是督战队。 现在每个人都在谈论人工智能泡沫,美国股民不可能是例外。但散户的本质就是:坚信自己是最聪明的人。 尤其在美国股市连续上涨一亿年以后,每个散户都有理由认为自己是真正的高手,能从地雷上跳起来而不被炸伤。 这帮散户可不是什么新手韭菜,他们经历过互联网泡沫的洗礼,见证了2008年的金融海啸,甚至还在疫情期间靠着“meme股”大战华尔街赚过一笔。 这些经历让他们产生了一种错觉,觉得自己已经摸透了市场的脾气,能够精准判断什么时候该入场,什么时候该离场。他们每天盯着Robinhood的K线图,听着YouTube上各种“股神”的分析,感觉自己就是天选之子,能在泡沫破裂前最后一个跳车。 机构投资者可完全是另一套玩法。摩根大通和高盛的分析师们早在几个月前就开始悄悄减持AI概念股了,他们的研究报告里充满了“估值过高”“盈利前景不明”的警示词。 但这些报告从来不会出现在散户的视野里,散户看到的是财经博主们“AI革命刚刚开始”“现在上车还来得及”的激动言论。 机构就像经验丰富的老猎人,知道什么时候该悄悄离开森林,而散户则像一群兴奋的野兔,根本没注意到猎人的脚步声已经远去。 华尔街的算法交易系统早就嗅到了危险的味道。 这些由AI驱动的交易程序每天都在分析海量的市场数据,它们发现AI概念股的市盈率已经高到了离谱的程度,有些公司的股价比实际价值高出十倍都不止。 于是这些算法开始自动减仓,像潮水一样悄无声息地退去。 但散户们还在兴高采烈地接盘,他们觉得机构是在“洗盘”,是在故意打压股价好让自己低价吸筹。 这种认知偏差在股市里简直太常见了,每个泡沫时期都会上演同样的戏码。 社交媒体成了这场泡沫狂欢的最大推手。Twitter上充斥着各种“AI专家”的预测,他们说十年后AI将取代80%的工作,现在的AI公司就是二十年前的谷歌。 Reddit的WallStreetBets板块里,散户们互相打气,分享着“梭哈AI股,财富自由不是梦”的励志故事。 TikTok上更是夸张,一些年轻股主对着镜头展示自己的收益截图,声称靠AI股票已经赚够了首付。 这些内容像病毒一样传播,让越来越多人心动不已,生怕错过这趟“财富快车”。 美国的经济数据其实早就发出了警告。 最新的通胀报告显示,科技公司的成本正在快速上升,而消费者对AI产品的付费意愿却远低于预期。 特斯拉的自动驾驶功能推广缓慢,Meta的元宇宙项目烧钱无数却不见起色,连微软的AI助手都因为频繁出错而被用户吐槽。 但这并不妨碍他们信心满满地买入股票,因为他们觉得“技术细节不重要,重要的是趋势”。这种盲目跟风的行为在历史上已经重复了无数次,从郁金香狂热到南海泡沫,人性从来没有真正改变过。 机构投资者早就开始布局退路了。他们一边在公开场合继续唱多AI,一边通过衍生品市场对冲风险。期权交易数据显示,看跌AI股的持仓量在最近几周急剧增加,这些显然不是散户的手笔。 华尔街的老油条们深谙“会买的是徒弟,会卖的是师傅”的道理,他们知道如何在泡沫破裂前全身而退。而散户们还在憧憬着股价翻倍的美梦,完全没有意识到自己已经站在了悬崖边上。 美联储的加息政策就像一把悬在头顶的达摩克利斯之剑。利率越高,科技股的估值就越要往下调整,这是基本的金融常识。但散户们似乎忘了这一点,他们觉得这次不一样,AI革命能够突破经济规律。 这种“这次不一样”的心态恰恰是每个泡沫时期最危险的特征,从荷兰的郁金香到美国的互联网,历史已经反复证明,没有任何东西能够真正摆脱经济规律。 媒体的推波助澜让这场泡沫越吹越大。CNBC的主持人每天邀请各种“AI专家”来节目里画大饼,他们谈论着AI将如何治愈癌症、解决气候变化、甚至实现永生。 这些听起来像科幻小说的预测却让散户们热血沸腾,他们觉得自己正在参与一场改变世界的革命。 媒体需要流量,上市公司需要市值,券商需要佣金,只有散户在用自己的真金白银为这场狂欢买单。 散户们最大的敌人其实是自己的贪婪。他们看到别人靠AI股票赚了钱,就害怕错过机会;看到股价下跌,就觉得是捡便宜货的好时机。 这种心理让他们无法理性判断市场,总是在错误的时间做出错误的决定。